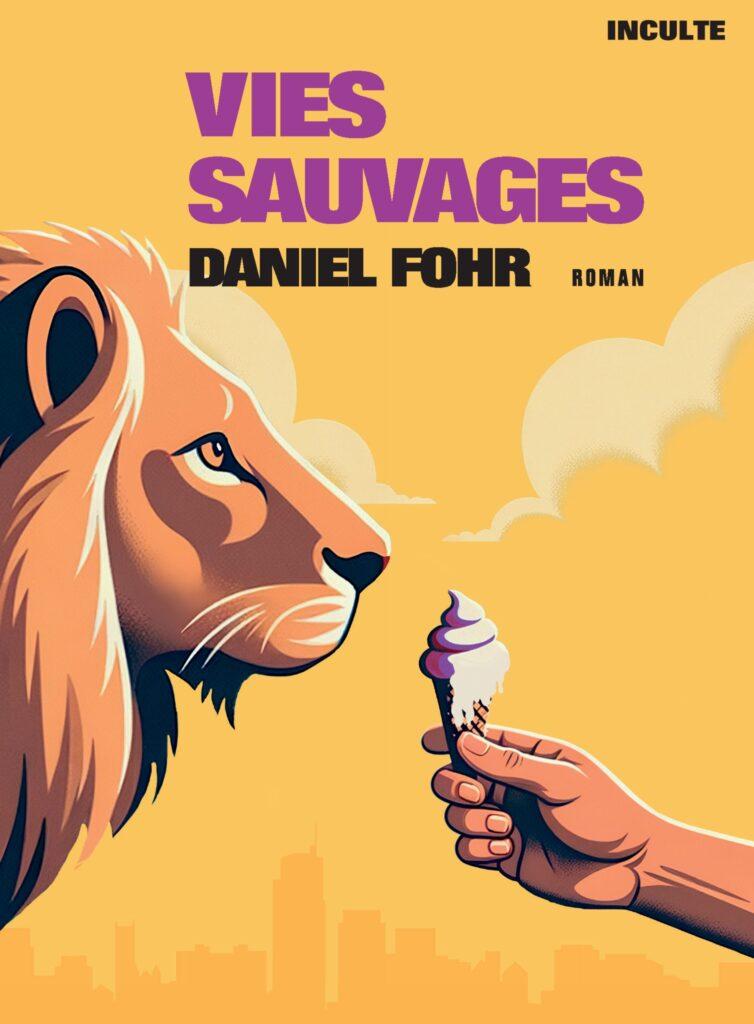

À l’approche de Vies sauvages, je n’avais pas une posture bienveillante ; les couleurs criardes et le dessin simpliste de la couverture ne rendaient pas honneur au texte : j’y entrais en lecteur déçu. Malgré tout, je me disais que si mon intuition m’avait guidé vers ce livre, c’était bien que les thèmes m’intéressaient : la captivité et la question du regard m’évoquaient Un artiste de la faim de Kafka. Je me disais : « c’est tellement superficiel d’écrire sur un zoo… », mais ce texte m’a fait réaliser que j’étais autocentré voire orgueilleux dans mes lectures. En refermant le livre, une question est venue : comment l’auteur a-t-il bien pu capter ma bienveillance, malgré mes réticences premières ?

Dès le premier chapitre, le quotidien mensonger et violent du zoo déraille : un homme, « un mâle de taille moyenne », s’est introduit dans la cage de Jad-bal-ja, lion de l’Atlas et mascotte du parc. Le bouleversement de cette monotonie touche tous les résidents du zoo, employés et animaux confondus, et les incidents s’enchaînent… La particularité de l’homme, libre en apparence, s’efface face à l’animal en cage : il devient captif comme lui, « enfermé dans sa cage de verre, le guichetier était la première espèce que le Parc offrait aux visiteurs ». En dépit de la distance qu’elle offre à première vue, la narration à la troisième personne, profondément empathique, fait ressentir l’intériorité et les particularités de chacun des personnages, qui constituent une galerie de portraits et sans jugements : le lion indifférent et résigné, le guichetier qui a abandonné ses projets et s’ennuie, le babouin qui veut conserver son autorité, l’activiste bien décidée à lutter contre le système violent des zoos…

Dire l’intime : sensibilités humaines et animales

Les incursions, chargées d’émotions, dans le passé des personnages révèlent autant la fragilité que la violence des êtres humains : le Quichotte, un courtier spécialisé, a brusquement perdu son jeune fils et sa compagne ; Roméo et Juliette, deux marabouts au traumatisme insondable, ont assisté au massacre de gazelles du haut d’un acacia ; Nenque, un soigneur équatorien, est submergé par la honte et la déception… Si l’on distingue souvent l’homme de l’animal par la parole et la conscience, Vies sauvages nous plonge dans l’intimité des animaux captifs, qui ne sont pas dénués de sensibilité et de langage, sans pour autant les personnifier ou les humaniser : s’ils n’ont pas de dialogues dans le texte, on comprend l’intériorité et les interactions animales. L...