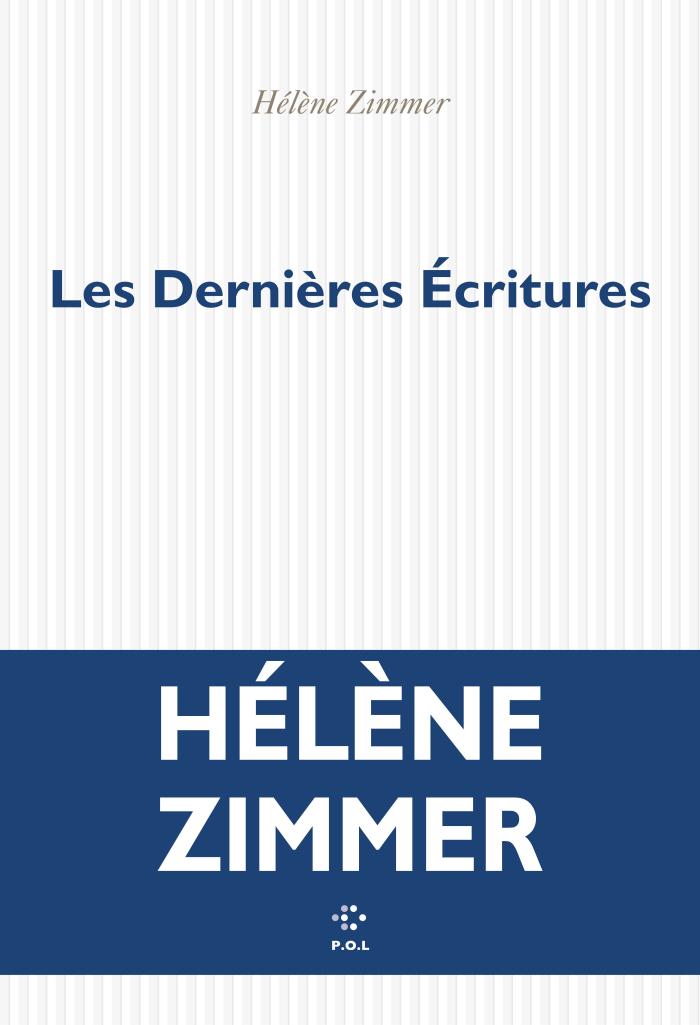

Dans Les Dernières écritures, Hélène Zimmer scrute les tremblements d’un monde en fin de cycle. À travers une professeure, un avocat, un scientifique, elle compose un roman choral sur la fragilité de nos croyances, la fin des ressources et la possibilité, malgré tout, de continuer à aimer. Entretien autour d’une œuvre qui fait dialoguer finitude, écologie et poésie.

Entretien avec Hélène Zimmer

Victor Dumiot : J’ai lu La Réserve et Les Dernières écritures, votre dernier roman. Je voulais d’abord savoir pourquoi la dimension environnementale a pris une telle importance pour vous. Aujourd’hui, on la retrouve souvent dans la science-fiction ou la dystopie. Pourquoi avez-vous décidé de la traiter dans un roman réaliste ?

Hélène Zimmer : La question climatique me préoccupe et j’ai fait certains choix de vie pour me relier davantage à la nature. Je n’ai pas voulu changer de genre littéraire pour lui faire une place, je pense que le roman réaliste peut tout à fait la prendre en charge, et même très efficacement. Il permet de mettre en scène les difficultés sociales et politiques que pose la crise écologique.

V.D : Vous parlez souvent de la notion de finitude. Qu’est-ce qu’elle a d’intéressant pour vous ?

H.Z : Dans Les Dernières écritures, je croise des parcours singuliers de personnages qui affrontent la fin de quelque chose dans leur vie, et je rapproche cela de l’idée de fin du monde. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment une réflexion collective peut naître à partir de trajectoires intimes. Accepter ses propres limites, c’est aussi, d’une certaine manière, faire progresser la condition commune.

V.D : Votre personnage de Cassandre fait lire à ses élèves un texte qui s’apparente au rapport du GIEC. Vous mobilisez la notion d’éco-anxiété. Quelle est la place de la littérature dans l’exploration de cette angoisse très contemporaine, très jeune aussi ?

H.Z : Cette professeure de français finit par penser comme ses élèves : toute la littérature qu’elle connaît lui paraît inutile, déconnectée du monde qu’elle traverse. Si elle plonge avec ferveur dans l’élucidation du « Bilan », un livre qui dresse l’inventaire des ressources terrestres et laisse présager le pire, c’est parce qu’elle a l’impression qu’il photographie la réalité. Elle y retrouve le sens même de la littérature : penser le monde.

V.D : Votre roman est-il aussi une méditation sur la fin des récits ?

H.Z : Oui, sans doute. Je me suis interrogée sur l’objectivité qui façonne notre époque : est-ce qu’elle limite notre imaginaire ? Est-ce qu’il n’y a pas malgré tout une part de fiction, d’invention, derrière cette capture du réel ? Si « Le Bilan » se présente au départ comme un texte neutre, Cassandre démontre qu’il s’inscrit dans une tradition très ancienne : aux origines de l’écriture, en Mésopotamie, on recensait les ressources pour assurer la survie de l’espèce. Il y a quelque chose de primitif dans ce texte. C’est ce qui lui donne sa profondeur.

V.D : Y voyez-vous aussi une chance pour la littérature de se réinventer face au désastre écologique ?

H.Z : Les écrivains fabriquent des récits, mais parfois le monde percute leurs idées et impose sa propre histoire. C’est peut-être ce qui est en train de se passer aujourd’hui. La crise écologique se glisse dans les livres d’auteurs très différents, toujours plus nombreux, parmi lesquels je me compte. Comme si nous participions tous à l’écriture d’un livre plus grand qui raconterait la « fin du monde ».

V.D : Pourquoi avoir choisi une forme chorale, où l’intime de vos personnages percute constamment le grand récit apocalyptique ?

H.Z : Pour ramener de l’émotion. J’ai voulu faire exister le sentiment de fin du monde à travers des ruptures amoureuses, des échecs professionnels, tous ces moments de vie où l’on se sent disparaître. Ces crises sont l’occasion d’un renouveau. Et puis, mon grand plaisir, c’est de faire dialoguer des personnages qui, en temps normal, ne se seraient jamais croisés. Cela crée de la surprise. Même moi, je ne ...