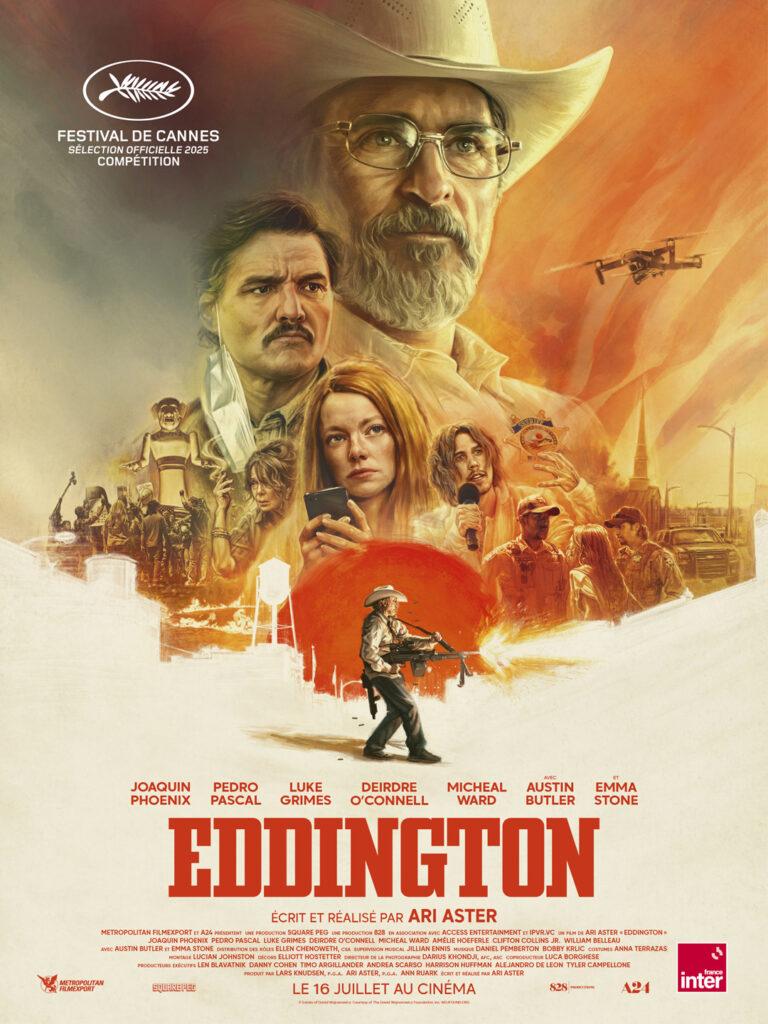

Avec Eddington, Ari Aster s’enfonce dans une comédie noire et dégradante, portrait d’un monde où le réel s’est dissout dans les écrans. Dans cette farce apocalyptique saturée, où cynisme et misanthropie tiennent lieu de moteur, le récit s’enfonce dans l’excès et finit par ressembler à ce qu’il prétend dénoncer: une caricature déformée, livrée aux pulsions les plus troubles de son auteur.

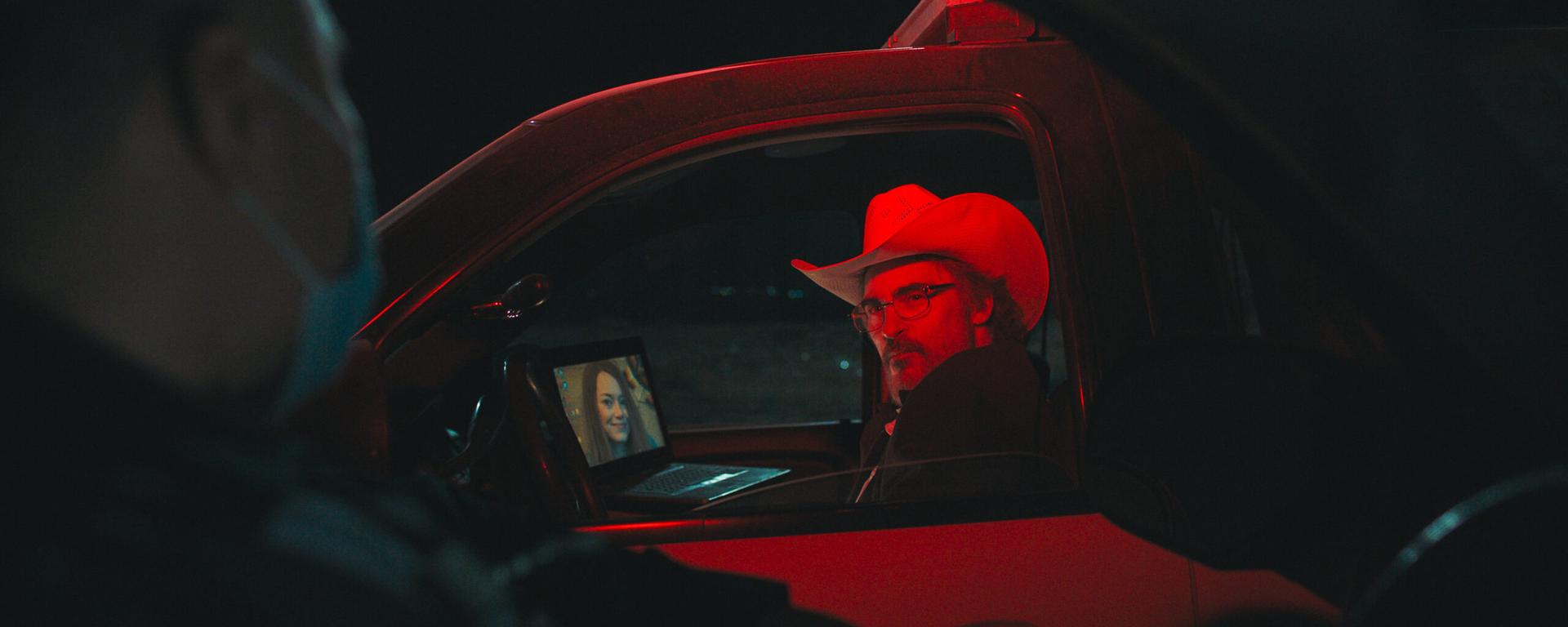

Ari Aster a dû passer de longues heures à errer dans les limbes numériques des réseaux sociaux pendant la pandémie. Eddington en porte la trace : c’est un monde où Internet, loin d’avoir simplement infiltré la vie quotidienne, en est devenu l’infrastructure affective et principale source de paranoïa de la société. L’environnement visuel du film est saturé d’écrans – smartphones, ordinateurs, télévisions – au point que les personnages filment presque chaque action, les leurs comme ceux des autres, téléphone vissé à la main. Le récit semble moins se dérouler dans un monde réel que dans une excroissance hallucinée des réseaux sociaux, où l’on ne s’exprime plus qu’en memes, en indignations formatées et en stories aussitôt effacées.

La première partie d’Eddington délaisse l’onirisme grandiloquent de Beau is Afraid pour renouer avec une forme de western moral, ou du moins sa parodie dégénérée. Deux figures masculines s’y affrontent pour le contrôle d’une communauté aussi déboussolée qu’eux, laquelle, entre résignation et pulsions de révolte, peine à distinguer l’oppression de l’émancipation. Mais cette lutte pour le pouvoir semble privée d’un vrai moteur idéologique : Joaquin Phoenix incarne un shérif républicain, Pedro Pascal un maire démocrate, pourtant, tous deux semblent mus avant tout par leur narcissisme. Ils avancent à vue, motivés par des intérêts égoïstes qu’ils ne cherchent même plus à maquiller.

Dès lors, une question s’impose : peut-on filmer le vide moral sans y succomber ? Peut-on représenter la médiocrité sans la flatter ? Aster, ici, semble refuser toute prise de distance, observant ses créatures avec un mélange d’indifférence clinique et de fascination désenchantée. Ni pamphlet ni glorification, Eddington se mue en champ de mines conceptuel, où chaque pas risque de déclencher une explosion idéologique. L’expérience du spectateur devient dès lors moins une immersion qu’un test de survie dans une topographie instable.

De la farce à la saturation

Eddington ne cherche nullement à apaiser le malaise qu’il ausculte – il le dilate, l’enflamme, le pousse jusqu’à l’hystérie collective. Aster ne propose ni catharsis, ni antidote : tout salut est désormais illusoire. Le cancer social s’est métastasé à un point tel qu’il ne suffit plus de trancher une tête de l’hydre ; c’est l’hydre elle-même qui est devenue immortelle, omniprésente, insaisissable. Dans cet univers saturé de demi-vérités, de récits contradictoires et d’identités fracturées, la seule certitude qui surnage est celle de la cruauté – une cruauté qui n’est plus ponctuelle, mais systémique – et d’un inconfort existentiel érigé en norme.

Le dispositif esthétique et narratif choisi par Aster tient du baril de poudre méthodiquement approché d’une étincelle. Il adopte un mode opératoire où les tensions sont exhibées crûment, presque chirurgicalement, puis distendues, sursollicit...