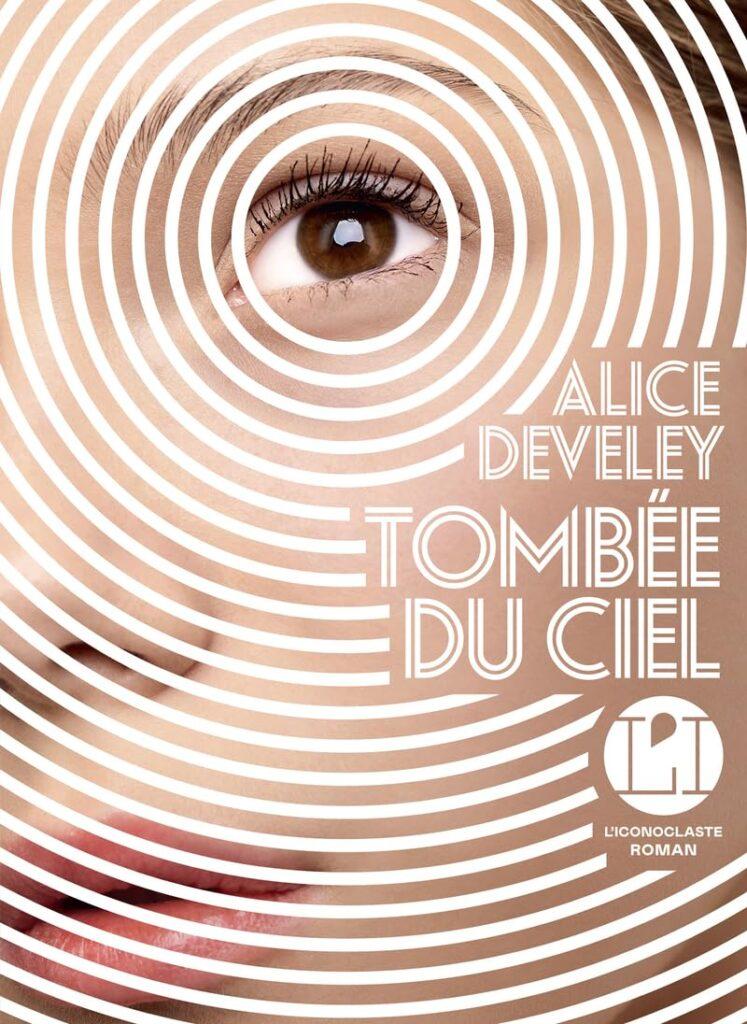

Alice Develey, journaliste au Figaro littéraire, a publié en août dernier chez l’Iconoclaste un premier roman coup de poing sur l’anorexie. Aussi bouleversant que nécessaire, Tombée du ciel a fait une entrée remarquée en littérature : sélectionné pour le prix de Flore et sur la première liste du prix Stanislas, il a été récompensé par le prix de la révélation de La Forêt des Livres et le prix Première Plume.

Alice, quatorze ans, est hospitalisée parce qu’elle maigrit de façon alarmante. Elle ne mange plus que trois pommes par jour. Le livre s’ouvre sur une résolution particulièrement violente puisque, après plusieurs mois d’hospitalisation, elle décide de se suicider pour Noël. Il ne lui reste qu’un jour pour écrire ce qui l’a menée jusque là. Dès les premières pages, on sent sa rage : « Je suis en guerre. J’écrirai comme on tue. Ce sera vif et bref. » Vous-même avez été hospitalisée il y a seize ans, est-ce que l’écriture était un moyen pour vous de reprendre le contrôle a posteriori sur cette hospitalisation ?

Il m’a fallu beaucoup de temps parce que je ne suis sortie de mon anorexie qu’il y a cinq ans environ. J’avais essayé d’écrire cette histoire sans y parvenir car je restais dans le témoignage. J’étais bloquée par la première personne du singulier qui m’arrimait à un présent perpétuel. C’est grâce au prisme de la fiction que j’ai pu écrire ce livre. À l’origine, je l’ai écrit à la troisième personne du singulier comme si ça ne m’était jamais arrivé. L’un de mes éditeurs m’a ensuite demandé de le réécrire à la première personne du singulier. Tombée du ciel est une histoire de dépossession d’un destin, d’une vie. On m’a enfermée entre quatre murs, on m’a privée de tout, de sortie, de ma famille, de mes amis… J’avais besoin de me réapproprier mon histoire qui m’a été volée. La fiction m’a permis de me redonner ma vérité mais aussi un cadre temporel puisqu’à l’hôpital il n’y a pas d’horloge, il n’y a pas de repères autres que des blouses blanches qui changent, des traitements et des plateaux-repas qui arrivent à X heures.

Écrire m’a également permis de me réapproprier un langage. On m’a volé mes mots et ainsi on m’a empêchée de pouvoir comprendre ce qui se passait. D’une certaine manière, l’hôpital est une violence faite au langage dans la mesure où on ne nous explique rien, on nous laisse dans le silence en permanence ou alors, on est dans une violence des mots, dans des cris, dans un conflit qui fait qu’il n’y a pas de dialogue possible. Le roman a donné du sens à ce qui n’en avait pas.

Ce qui m’a frappée à la lecture de votre roman, au-delà de sa violence, c’est son humour noir, grinçant. Est-ce que c’était une volonté de votre part d’utiliser ce biais pour mettre à distance cette réalité inhumaine et incompréhensible à un aussi jeune âge ?

D’abord, quand on est enfermé, quand on n’a plus rien, il reste quand même deux choses : l’humour et l’imagination. L’humour et l’imagination protègent et repoussent la violence. Dans la pire des expériences, il faut trouver quelque chose qui permette de prendre de la hauteur. J’ai donc essayé de trouver des petites fenêtres dans l’enfer, pas pour amoindrir la réalité, mais pour la rendre plus vivable. Il n’y a absolument rien de drôle à vivre l’expérience des contentions ou de la sonde, mais j’ai voulu rendre ridicules certaines postures, par exemple l’omnipotence des médecins qui ne sont en fait que des petits rois. Avec du recul, on se rend compte que c’est le théâtre du ridicule, de la faiblesse, du vice. Quand cinq ou six infirmières m’empêchaient de me lever de mon lit, je trouvais ça incroyable car, alors que je n’avais jamais eu autant de mains sur moi, je n’avais jamais connu aussi peu d’humanité.

« Il y a beaucoup d’humains dans les hôpitaux mais très peu d’humanité. »

Comme j’étais une enfant, pour moi les adultes avaient une autorité naturelle que je n’avais pas. Pourtant, ils ne se comportaient pas comme des humains.

J’ai également trouvé votre écriture très poétique de par de nombreuses images puissantes, organiques, avec des jeux de lumière. C’est un livre sensoriel, ce qui est paradoxal en un sens car l’anorexique veut n’être plus qu’un esprit.

C’est une manière de mettre à distance cette réalité tragique et sordide. Ça vient aussi de mes lectures dont je me suis nourrie. J’adore la fureur poétique d’Antonin Artaud. Lui aussi a été hospitalisé. J’aime sa violence quand il parle de la maladie. Il a une manière de donner des images et de transfigurer cette rage qu’il a en lui et qui m’anime aussi. Sylvia Plath également, une poétesse américaine que j’admire énormément. Elle aussi a été en hôpital psychiatrique. Quand j’étais là-bas, ça me permettait d’ajouter de la fiction dans le réel, de me dire : « ça ne m’arrive pas, ça arrive à quelqu’un d’autre ». Quand tu es enfermé et que ton seul horizon est un plafond avec des néons, des tiroirs fermés à clef, un matelas fixé au sol, des fenêtres qui ne s’ouvrent jamais que de trois doigts, tu es obligé de créer un autre univers sinon tu dépéris. Dans la réalité, évidemment j’ai sombré. Pour le roman, il a fallu casser la chronologie de cette hospitalisation qui a duré un an et demie dans la vraie vie. Il fallait que je donne aussi de la perspective au lecteur. Je voulais montrer la répétition sans être répétitive.

Pour revenir au cœur du livre qui est l’anorexie, vous écrivez que c’est un trouble alimentaire, une maladie mentale souvent résumée à une pathologie de la perfection touchant principalement des filles intelligentes qui ont un problème avec leur mère et avec leur corps. Un vrai cliché.

L’anorexique souffre beaucoup de préjugés : il faut être maigre, on a un problème avec sa mère, avec la nourriture… Il y a une part de vérité et une part de mensonge là-dedans. J’ai essayé de débunker tout ça. Parmi les clichés sur l’anorexie, on dit que l’anorexique refuse de devenir une femme, mais en fait elle refuse simplement d’être. Elle veut disparaître, s’annihiler. Ce n’est pas qu’une question de poids, ce n’est pas un manque de volonté. C’est vraiment une maladie, ce qu’il y a de plus injuste au monde. C’est le chaos qui entre dans un corps, l’anorexie étant une maladie du corps et de l’âme, mais c’est aussi un chaos qui entre dans une famille. L’anorexie prend possession de l’individu. Quand l’anorexique parle, c’est l’anorexie qui parle à travers elle. La personne ne devient plus que sa maladie et ça peut être extrêmement violent pour l’entourage car elle va mentir, elle va avoir des mots très durs, à cause de la voix ou des voix qu’elle entend. L’anorexie rend méconnaissable la personne malade. C’est pour ça que je métaphorise la maladie par ce personnage de Sissi, double d’Alice. J’avais besoin de lui donner un côté monstrueux pour qu’on comprenne ce qu’est l’anorexie au quotidien : une souffrance, pas un caprice.

Et avec ce dédoublement vient une mise en abîme de l’enfermement, physique à l’hôpital et psychique avec l’anorexie.

C’est un huis clos à plusieurs titres : celui du corps, de l’hôpital, des infirmiers, de la chambre, de Sissi. Je voulais montrer à quel point souffrir d’anorexie est d’abord souffrir d’une maladie de l’enfermement, mais aussi du contrôle. Évidemment, l’anorexique cherche la perfection, elle ne souffre pas tant de son corps que d’être un corps. Elle ne supporte pas d’être humaine, d’être faible, elle est un Dieu contrarié qui a cette volonté absurde de transcender ce qu’elle est en refusant de manger, de boire, de souffrir.

« L’anorexie est une crise métaphysique. »

Les anorexiques sont des révoltées dans l’âme. Camus parlait de l’homme révolté mais l’anorexique est la femme révoltée par essence. C’est une Sisyphe qui va recommencer tous les jours la même chose pour éviter le passage du temps. Elle va manger pendant des heures sa nourriture, la découper en petits morceaux, elle va se statufier, presque devenir de marbre. Elle veut détruire le temps et, en détruisant le temps, se détruire elle-même. Elle refuse l’existenc...