Après avoir enchanté le spectateur avec Corpo Celeste, Les Merveilles et Heureux comme Lazzaro, Alice Rohrwacher revient avec un film à la douce mélancolie : La Chimère. Mais la réalisatrice ne se contente pas d’enchanter les salles obscures. Le Centre Pompidou la met à l’honneur avec une série de conférences, de projections et d’événements, durant le mois de décembre.

Zone Critique : Tout d’abord, j’aimerais revenir sur la genèse de votre projet : d’où est partie votre envie de faire un film sur les tombaroli (les pilleurs de tombe) ?

Alice Rohrwacher : J’ai grandi dans une région où il y avait beaucoup de tombaroli, c’est-à-dire des hommes qui volent des trésors des tombes étrusques pour les vendre en Suisse, aux musées ou à des gens riches. J’ai donc toujours entendu leurs récits. Mais cette observation ne constitue pas encore une histoire. La nécessité d’en faire un film est donc venue plus tard. C’est devenu un film lorsque j’ai compris que ces vols étaient symptomatiques d’une grande transformation dans le cœur des êtres humains. Aujourd’hui, il n’y a plus rien de sacré : on peut tout prendre, tout vendre. Ce changement est survenu dans les années 1970-1980. Pas avant. Ça a modifié notre perception actuelle du monde et notre conception du don. Aujourd’hui, lorsque l’on reçoit quelque chose, on pense immédiatement à comment capitaliser dessus. Mais les dons n’ont pas toujours eu cette valeur mercantile.

Est-ce que pour vous, filmer, c’est restaurer la dimension sacrée des objets ? Aller à l’encontre de ce tournant marchand et capitaliste ?

Le cinéma, c’est très différent. Bien sûr, il s’agit d’une industrie. Mais les films permettent de nous apporter une nouvelle perspective sur les objets et sur la réalité. Regarder un film au cinéma est une manière de sortir de cette marchandisation permanente. Filmer consiste à transformer quelque chose dans le regard, à regarder la réalité avec de nouveaux yeux.

D’ailleurs, dans votre court-métrage Omelia Contadina, réalisé avec JR,vous parliez déjà de la marchandisation du sacré, en dénonçant la manière dont la terre est aujourd’hui exploitée par des grandes multinationales à des fins mercantiles. Filmer est donc, pour vous, un geste politique ?

La poésie est un acte politique. Je pense que croire dans l’intelligence du spectateur est un acte politique. Quand je suis dans le public, je ne me sens respectée que si mon interlocuteur me parle avec intelligence. Je cherche donc à faire de même. De plus, il est important d’inscrire la petite histoire individuelle dans une histoire plus grande, une histoire où même les tombaroli, qui pensent être des prédateurs, des héros locaux, se révèlent n’être en réalité que les petits engrenages d’un système. Je veux rendre compte de la dimension collective des histoires.

Vous avez choisi Josh O’Connor et Carol Duarte pour incarner vos personnages. Ils ont pour point commun d’être étrangers voire étranges aux espaces qu’ils habitent. D’ailleurs, déjà dans Heureux comme Lazzaro, Lazzaro semblait être étranger au monde qui l’entoure. Pourquoi ce choix, alors même que vous travaillez une matière typiquement italienne ?

Dans Lazzaro, mon personnage n’est pas étranger à sa terre, mais il est étranger dans le sens où il est différent des autres. Mes deux héros, Arthur et Lazzaro, sont radicalement différents et pourtant ils sont très liés, d’une manière ou d’une autre. Lazzaro est un personnage toujours présent et Arthur est un personnage toujours absent. Je pense que le regard de l’étranger est celui que l’on doit chercher en nous. Tout au long de notre vie, il est nécessaire de parvenir à voir la vie d’un œil étranger…

Dans votre cinéma, les bourgeois et les aristocrates sont montrés sur le déclin, dans des maisons magnifiques et délabrées. Que signifient ces espaces pour vous ?

Ces espaces sont très communs en Italie. Je ne les invente pas. Ils sont inscrits dans notre histoire : il y a une forte présence d’une classe aristocratique qui a longtemps déterminé le destin des habitants de l’Italie. Cela fait partie des paysages où je vis et, donc, de mes films.

Dans votre film, j’ai été assez touchée par le tissage entre l’aventure amoureuse et l’aventure archéologique. Pour vous, y a-t-il un même sentiment qui fonde à la fois le sentiment amoureux et la fascination antique ?

Arthur cherche son amour dans une dimension qu’il ne connaît pas. Il cherche sa racine dans l’absence d’une personne. D’une certaine manière, la recherche archéologique est aussi une manière de se rapprocher de choses que l’Autre a laissé derrière lui.

Votre film est scandé par un certain nombre d’extraits d’opéra. En 2016, vous avez travaillé sur La Traviata, à l’opéra de Modène. Quel est votre rapport à cet art ?

Oui, un morceau de Mozart accompagne mon film. Je me sens profondément liée à l’opéra. Quand j’étais petite, tous les paysans connaissaient l’opéra. C’était une forme narrative très populaire en Italie… Même à la campagne. L’opéra s’inscrivait dans une grande partie de nos vies. Verdi encore plus que Mozart.Et puis, je pense que j’aime beaucoup le chant. On peut le voir dans le film, avec les chants des tombaroli ou les chansons de Carol Duarte.

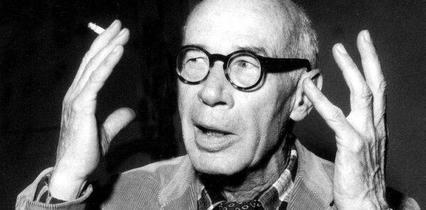

En voyant ce film, on pense beaucoup à Federico Fellini. Qu’est-ce qu’il représente pour vous ?

Fellini ne se trouve pas seulement dans ma tête mais aussi dans la réalité. Lorsque l’on cherche à écrire des histoires, on fouille dans une mémoire collective. Et c’est dans cette même mémoire que se niche Federico Fellini. Dans mon cinéma, il ne s’agit pas d’évoquer Fellini comme une référence d’intellectuel ou de cinéphile. Fellini se trouve dans le tissu de la réalité même. Je pense qu’il observait avec beaucoup d’attention les contradictions du monde et le métabolisait dans ses films d’une manière incroyable. C’est une figure que j’adore, bien sûr, mais je ne cherche jamais à l’imiter. Je n’en serais pas capable. Et des fois, je le retrouve dans la réalité. Quand cette rencontre se fait, je « lui donne un sourire »… Oui, je lui fais un clin d’œil, comme on dit en français.

Quels autres auteurs ou réalisateurs aviez-vous en tête lorsque vous avez écrit ce film ?

C’est très dur de comprendre ce qui accompagne la réalisation d’un film. Si je devais parler des auteurs qui habitent mon imagination, je parlerais de Rossellini, de Pasolini… Il y en a tant.

Tous vos films sont tournés en pellicule. Pourquoi ce choix ?

Ce n’est pas vraiment un choix. Quand j’ai commencé, c’était la norme. J’ai eu la chance d’entamer ma carrière à la fin de l’époque de la pellicule. Il s’agit d’une technologie qui fonctionne très bien mais qui a rapidement été remplacée. J’aime encore l’utiliser : ce que j’apprécie avec elle ne se limite pas à l’effet visuel, qui est certes très beau mais que l’on peut retrouver avec un téléphone digital. Non, la pellicule nous impose une méthode. C’est ça qui me plaît. Attendre l’image et respecter la matière de la pellicule qui nous échappe jusqu’à la fin. C’est important pour moi d’avoir conservé un matériel qui s’impressionne (trad. :

s’imprime). En italien, on dit que la pellicule s’impressionne sur la pellicule et j’aime bien ce mot. La pellicule est impressionnable, comme un enfant.

Dans une interview, vous déclarez que vous filmez comme « une fille d’apiculpteur ». Que cela signifie-t-il ?

Je pense que je faisais justement référence à la pellicule. Les apiculteurs travaillent avec des abeilles, c’est-à-dire des animaux qui cherchent constamment à s’échapper. Tous les efforts de l’apiculteur sont donc tournés vers le fait de convaincre les abeilles de rester. En tant que cinéaste, quand on travaille en pellicule, on fait un peu la même chose. On ne travaille pas avec un animal en cage, on travaille avec un support qui s’échappe. On fait donc tout notre possible pour qu’il reste et travaille avec nous.

Enfin, j’aimerais vous demander qu’est-ce qu’une chimère pour vous ? Et quelle est votre chimère ?

Une chimère c’est quelque chose que l’on cherche à rejoindre et qu’on n’arrive jamais à saisir. Dans mon film, il y a beaucoup de chimères : Arthur recherche son amour, Flora recherche sa fille, les tombaroli courent après l’argent… Quant à ma chimère, je ne peux pas la partager comme ça, c’est un peu secret ! (Rire) Mais en tout cas, c’est tout ce qui nous enthousiasme… La chimère, c’est un voyage. Ce qui est important ce n’est pas la chimère-même, mais le voyage que l’on fait vers elle.

Crédit photo : Alice Rohrwacher, La Chimère © 2023 Tempesta SRL – Ad Vitam Production Amka films productions Arte France Cinéma