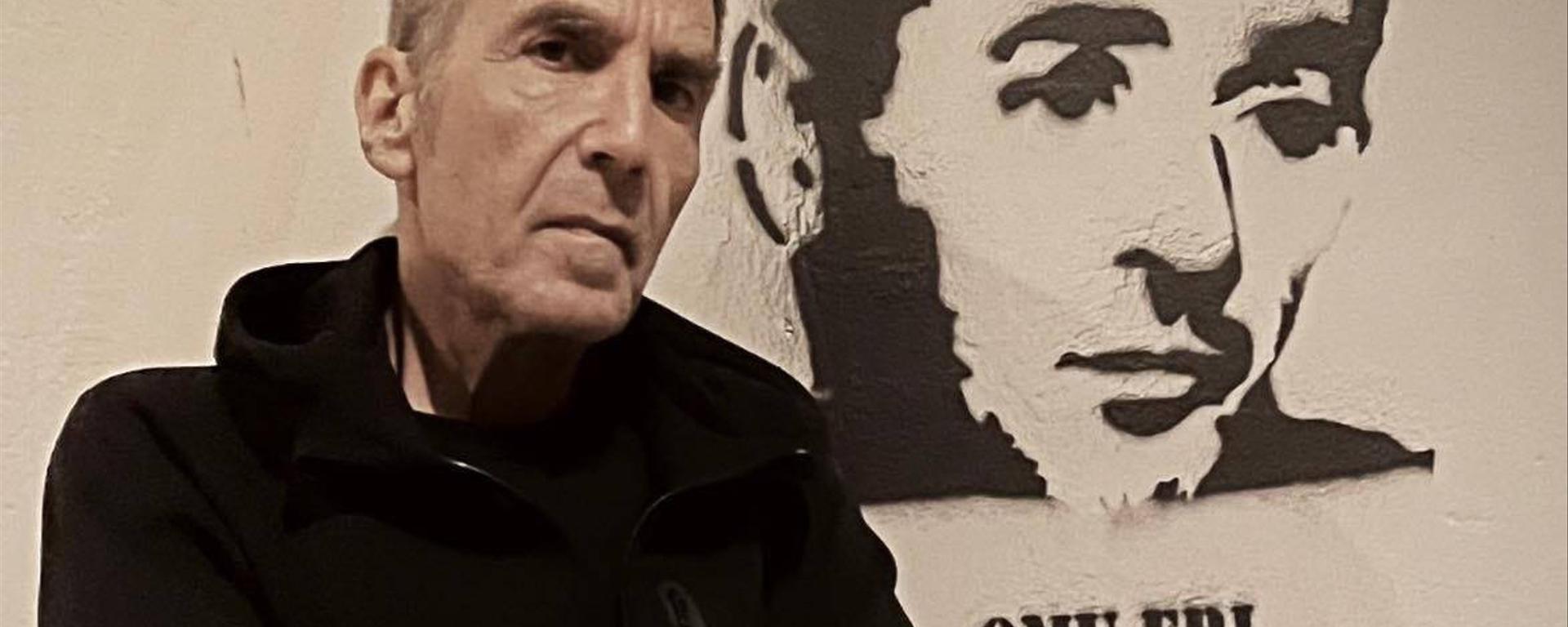

C’est un double événement exceptionnel qui a motivé Zone Critique à rencontrer l’écrivain et scénariste de films et de séries télévisées Jerry Stahl : la publication de Nein Nein Nein !, récit déjanté mais également désabusé du vrai circuit touristique effectué par l’auteur en Pologne et en Allemagne pour visiter les camps de concentration, et la sortie en poche de son classique premier ouvrage Permanent Midnight (initialement publié sous le titre Mémoires des ténèbres en 2010 et depuis longtemps épuisé), sur la déchéance d’un scénariste yuppie tombé sous l’emprise de la drogue et sa longue descente (sic) aux enfers. Zone Critique vous invite à un entretien sans filtre et qui suscite le débat avec le bad boy de Hollywood, sur le tourisme de masse sans foi ni loi des camps de la mort ainsi que sur la part d’ombre de l’industrie du cinéma et du Los Angeles des années 80-90.

Nein Nein Nein !

En 2016, en proie à une increvable dépression et après que son attention a été attirée par une alerte Google « Holocauste » Jerry Stahl décide d’effectuer un circuit touristique organisé en bus en Pologne et en Allemagne pour visiter les camps de concentration. Il assiste alors, consterné mais sans se départir de son humour caustique et pince-sans-rire, à la disneylandisation des camps, entre comportements irrespectueux des touristes à casquettes et chewing-gums, Fête de la bière, cocktail Coca-merguez à Auschwitz et business lucratif autour des Zydki (figurine en bois de rabbin porte-bonheur qui tient fermement une pièce à la main), où l’antisémitisme n’est jamais bien loin. Une enquête démente dans la lignée du journalisme gonzo de son mentor Hunter S. Thompson.

Votre livre relate le circuit touristique des camps de la mort en Allemagne et en Pologne que vous avez effectué en car, avec d’autres touristes américains ; vous vous confrontez alors à une sorte de grand parc d’attractions à la Disneyland où l’on s’attend à tout moment à entendre résonner la chanson « It’s a small world », malgré la solennité des lieux. Avant d’entrer dans le cœur du sujet, vous êtes-vous dit que ce sujet pouvait être très sensible et vous êtes-vous imposé des barrières au-delà desquelles vous vous êtes interdit d’aller ?

Votre référence à cette chanson est drôle et plutôt bien trouvée ! J’aurais dû y penser.

J’estime que les meilleurs livres que vous pouvez écrire sont ceux qui vous effraient. Et ce livre m’a effrayé. Bien sûr que c’était une expérience risquée : un seul faux mouvement et l’on pourrait vous accuser de vous moquer de l’événement le plus horrible de l’Histoire. Le défi consistait à évoquer l’endroit où l’Holocauste a eu lieu et non l’événement en lui-même. En somme, vous vous rendez à Auschwitz, vous vous êtes préparé moralement à cette expérience bouleversante et déchirante pour le cœur et l’âme, vous entrez dans le camp et la première chose que vous voyez, c’est un idiot à casquette Philadelphia Eagles et t-shirt « I’m with stupid » qui mâchonne une pizza tout en ingurgitant du Fanta… Cela vous chamboule le cerveau ! C’est cette dichotomie qui donne vraiment le ton de tout le livre. Vous vous attendez à voir ou vivre telle chose et vous tombez finalement sur… ça !

Vous relevez un défi qui est de traiter un sujet dramatique sur le mode comique et de faire rire grâce à votre humour caustique, pince-sans-rire, qui manie l’auto-dérision. Est-ce que l’humour aide justement à prendre une certaine distance avec d’un côté l’horreur (celle des camps) et de l’autre le pathétique de la situation ?

Eh bien demandez à Mel Brooks ! Il avait composé une chanson comique, Springtime for Hitler and Germany. Je ne sais pas si l’objectif poursuivi est de se distancier de l’expérience relatée. C’est peut-être même l’inverse. Hitler n’avait pas peur d’être assassiné, il craignait plutôt d’être la cible de moqueries. Donc, dans un certain sens, je pense que la vengeance ultime est peut-être une sorte d’éclat de rire, de manque de respect. Est-ce que je prends une distance par le rire ? Je pense que ce que je ridiculise est cette idée de transformer ces endroits où doivent régner le recueillement et le silence en une espèce de parcs d’attraction familiaux où les gens se ramènent en t-shirt Megadeth et petits shorts rouges et piquent-niquent sur les lieux ou mangent des hamburgers. Je n’ai pas imaginé tout cela, je me suis contenté de le rapporter. Si cela fait rire, très bien, mais je n’ai pas décidé d’en faire quelque chose de drôle. J’écris ce que je vois. De fait, pour moi, si l’on ne comprend pas la douleur et la souffrance que les prisonniers ont endurées, c’est déjà presque irrespectueux. J’écris sur la situation actuelle, sur la façon dont les gens y font face aujourd’hui et dont elle a été, d’une certaine manière, banalisée. Vous parlez du rire, je vais vous donner un exemple. J’étais il y a quelques mois au Mémorial de la Shoah à Paris, pour une conférence. Il y avait dans le public une très vieille femme, que j’ai supposé être une survivante des camps ; au début des échanges, elle me regardait, l’air de se demander : « Mais qui est cet individu qui se permet d’écrire un livre comique sur l’Holocauste ? ». Mais à la fin, elle riait elle aussi et j’ai alors eu l’impression d’être comme « légitimé » dans ma démarche, j’avais réussi car quelqu’un de cette génération avait apprécié mon livre. Cela a confirmé le côté risqué de la chose mais finalement, cela a fonctionné.

Quand vous entamez ce séjour touristique en car pour visiter les camps, vous êtes dans une mauvaise passe et en dépression : « Mariage en miettes, carrière en vrac, santé douteuse ». Avez-vous pensé votre ouvrage comme une sorte de catharsis, pour trouver un soulagement à votre dépression ? Une question qui pourrait s’appliquer aussi à Permanent Midnight.

Je suis très bon en dépression. C’est ma compétence professionnelle numéro 1. Je la tiens de mes parents. En ce qui concerne Nein Nein Nein !, je pense que le grand avantage d’avoir visité les camps de concentration et de m’être rendu compte du niveau d’horreur que ces gens avaient enduré consiste à relativiser tous vos problèmes (de carrière, de statut, de mariage, d’argent…). Cela remet les choses en perspective : ce que nous estimons indispensable compte finalement peu.

De nombreux passages choquants émaillent votre récit, dès les premières lignes, où vous relatez une partie du chat et de la souris nudiste dans les camps et des mises en scène de mauvais goût qui constituent le dark tourism (tourisme morbide). Vous écrivez : « De nos jours, on place si haut la barre de « l’impensable » que rares sont les initiatives capables de la franchir ». Est-il encore possible d’être choqué de nos jours ?

C’est une très bonne question. Le grand cadeau de Trump a été de rendre acceptables les choses les plus impensables. Maintenant, c’est toléré d’être antisémite, de se moquer des juifs, des gays, des noirs et des handicapés.

J’ai réalisé une chose : je pensais que j’écrivais un livre sur le passé et il s’est avéré finalement que j’ai écrit un livre sur le futur. Et le véritable choc, c’est que le nazisme est de retour, c’est ici et accepté, banalisé au Congrès des Etats-Unis ou avec Marine Le Pen, peut-être [en français dans le texte]. Ce qui est choquant, c’est que ce n’est plus choquant.

Donald Trump, qui faisait campagne pour la présidentielle au moment où se déroule l’histoire, occupe une place importante dans votre ouvrage : il semble vous hanter, ce qui vous pousse à dresser des parallèles avec l’Allemagne nazie. Que représente Trump ? Une menace ? Un personnage romanesque (de méchant) ?

Trump m’a posé un problème car il se présentait alors aux élections et était relativement néophyte en politique. Je pouvais faire de brillants parallèles entre lui et Hitler, du genre Hitler était lui aussi un âne etc. Tout le monde pensait qu’Hitler était un idiot fini qui ne parviendrait jamais au pouvoir. Et si jamais, par le plus grand des hasards, il réussissait à être élu, l’élite politique l’aurait manipulé.

Mais le temps que je m’assoie et que j’écrive le livre (cinq ans plus tard), Trump était président. Et chaque observation que je voulais inclure dans l’ouvrage s’étant vérifiée et étant devenue complétement évidente, j’ai dû jeter des passages entiers de mon histoire parce qu’elle était dépassée. J’étais un peu en colère contre Trump qui avait gâché mon livre.

Le personnage de Schlomo, vieux juif survivant des camps, soutient au contraire Trump et le voit en ami d’Israël, il prend l’exemple du déménagement de l’ambassade à Jérusalem. Trump est peut-être un personnage plus ambigu qu’il ne paraît.

On ne doit pas partir du principe que, puisque vous êtes juif, vous soutenez Israël. Je suis juif, je suis en bons termes avec les juifs mais les Palestiniens se font quand même salement amocher dans l’histoire. Ce n’est pas aussi simple que de déménager une ambassade. Pour moi, cela ressemble à l’apartheid, là-bas. Mais ce n’est que mon opinion.

J’adore Shlomo et s’il estime que déménager l’ambassade est génial pour les juifs, tant mieux pour lui, c’était son point de vue. J’aime toujours autant ce type.

Il faut bien avoir à l’esprit qu’on peut avoir un point de vue différent du vôtre et vice versa et il n’y a aucun mal à cela. Si ne vous fréquentez que des gens qui sont d’accord avec vous, le monde serait d’un triste…

Cela étant dit, pour moi, Trump est un escroc, il arrive à faire croire à n’importe qui qu’il est son ami. Par exemple, les habitants d’Appalachia, qui crèvent de faim, pensent que Trump est de leur côté, parce que les Américains sont d’une terrifiante naïveté. Ils ont vu Trump à la télé, dans The Apprentice, et ils ont cru que c’était comme ça dans la vraie vie. Mais le bureau était un décor et le business complètement artificiel. De fait, Trump était un homme d’affaires catastrophique. Il a fait faillite à de nombreuses reprises et c’est son riche papa qui a épongé ses dettes à chaque fois. C’est donc lui-même un mythe. Shlomo aime un mythe alors que tout est faux. Mais Trump est tellement doué pour travestir les faits qu’on en vient presque à l’admirer pour cela.

Vous montrez que l’antisémitisme reste présent, sur les lieux même de la tragédie ; par exemple, on trouve partout en Pologne ces petites figurines de rabbins censées apporter la fortune. Il est recrudescent également aux Etats-Unis. Pensez-vous que la lutte contre l’antisémitisme n’est plus aussi efficace ? Assiste-t-on à un antisémitisme décomplexé du fait d’une méconnaissance de l’Histoire ?

C’est en effet désinhibé. C’est une bonne façon de présenter la chose. Et je pense encore une fois que cela est dû à Trump. On peut le remercier de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il y a toujours eu de l’antisémitisme. Mais il a rendu acceptable le fait de ne plus le cacher, de vouloir se débarrasser des juifs. Dans dix ans, nous pourrions tous de nouveau nous retrouver dans des camps. Il n’y a que l’appellation qui change, puisqu’il nous qualifie de mondialistes et non plus de juifs. C’est tout un code.

Je ne pense pas pour autant qu’il y ait plus d’antisémitisme qu’avant. C’est approuvé et respectable d’être antisémite. Mais ce qui a changé, c’est que le rideau est tombé. Nous voyons désormais l’homme derrière le rideau.

Votre ouvrage pose la question de la confrontation à la mémoire. Les camps de concentration doivent-ils être ouverts aux visites ? Il y a du pour et du contre. La disneylandisation est-elle inévitable, dans le sens où la recherche de rentabilité pousse au relativisme et à la désacralisation ?

Une suggestion : à tous ceux qui nient l’Holocauste, peut-être pourrait-on leur offrir quelques vacances dans un camp de concentration où ils pourraient à leur guise vivre dans le froid, être infestés de poux, se nourrir d’ordures et travailler jusqu’à ce que mort s’ensuive. Et alors seront-ils, peut-être, un peu plus compatissants…

Dans un sens, penser qu’on peut comprendre ce que les prisonniers ont souffert et ressentir leur douleur, c’est déjà une forme d’irrespect pour moi.

Je n’ai pas écrit seulement sur ce qu’ils ont vécu, j’ai écrit surtout sur ce qu’on ressent à la vue de gens qui se rendent sur place, comme s’il s’agissait d’un loisir ou d’un film.

Pour donner un exemple, nous sommes allés dans l’usine de Schindler en Pologne, c’était une des étapes du circuit. Et la plupart des touristes préféraient visiter l’hôtel où les acteurs du film, La Liste de Schindler, avaient séjourné plutôt que le musée Schindler, qui est pourtant incroyable : il recrée les conditions de la vie quotidienne dans une ville polonaise des années trente, nous informe sur l’interdiction faite aux intellectuels (enseignants, avocats etc.) de travailler et qui en étaient rendus à crever de faim dans la rue. C’était fascinant et j’y ai appris un tas de choses. Et pourtant, tout ce que les gens voulaient voir, c’étaient les lieux où les stars du film traînaient.

La nature humaine, sans doute…

Vous décrivez ce petit groupe de touristes pour lequel vous éprouvez une certaine tendresse, malgré le côté beauf, très Américains moyen, de la plupart d’entre eux. Peut-on dire qu’il y a quelque chose de typiquement et culturellement américain dans ce genre d’excursion ?

Eh bien, en quelque sorte, j’apprécie ces gens, je ne les juge pas. Il est très important pour moi que les lecteurs ne se disent pas que je me considère meilleur qu’eux. Ce n’est pas du tout le cas. Ces personnes n’ont pas les moyens de s’offrir des croisières de luxe ou des vacances de rêve. Ils ne vont pas aux Hamptons, comme on dit en Amérique, là où se rendent les riches. De fait, j’ai une certaine sympathie pour eux. La plupart d’entre eux n’ont jamais vu de juifs, j’étais comme une espèce de licorne albinos, « Oh mon Dieu, je peux toucher ? ». C’était en quelque sorte charmant et grotesque en même temps.

Puis vous apprenez à réaliser que chacun, quand vous parlez avec eux face à face, a ses propres problèmes et combats. Je pense à cette fameuse citation qui dit : « Toutes les personnes que vous rencontrez mènent un combat dont vous ne soupçonnez pas l’existence ». Donc, avant de les juger, il faut savoir qu’eux aussi souffrent. Peut-être ne comprennent-ils pas ou peut-être ne montrent-ils pas le degré approprié de respect. Mais j’ai appris à les connaître. Quand je fais du journalisme, j’essaye toujours de me faire le plus crétin possible car une fois que vous faites cela, vous pouvez vous détendre et vous savez que vous n’essayez pas de vous rendre meilleur que les autres.

Vous avez mentionné le fait que ces personnes n’avaient jamais vu de juifs auparavant. Vous avez déjà connu la même expérience à l’école, vous étiez alors le seul juif…

J’y étais habitué. Mes camarades de classe pensaient que j’avais tué Jésus. Je n’avais que cinq ans, je n’étais pas assez grand pour planter les clous dans la croix !

A la dépression s’ajoute un rapport à l’identité juive complexe, faite de paranoïa, de sentiment de persécution. Comment définiriez-vous votre appartenance à la communauté juive ? Une attraction-répulsion ? Comme vous l’écrivez : « Être juif m’a toujours angoissé ».

Parce que j’ai grandi dans un quartier italo-irlandais assez rude, ils n’aimaient pas les juifs. C’était effrayant, je me faisais frapper sur le chemin de l’école pour avoir tué le Christ (j’ai dû m’en rendre coupable dans mon sommeil car je n’en ai aucun souvenir…). Ensuite, vous allez à New York et vous pouvez être enfin un peu tranquille. Mais quand on m’a envoyé à la synagogue, tous les juifs qui m’environnaient étaient très fortunés. Et je ne pouvais pas m’identifier à eux non plus. Je me sentais étranger. Alors vous réalisez, comme de nombreux futurs écrivains, d’apprentis drogués ou d’alcooliques en devenir, que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. C’était une manifestation extériorisée de ce que vous ressentiez à l’intérieur.

La Pologne et l’Allemagne ont un rapport complexe, distancié avec leur passé. On le voit au quotidien, vous montrez par exemple qu’on mange du porc à Auschwitz, qu’on croise des néo-nazis dans les rues… Cela dénote-t-il un relativisme de la part de la population ?

Je ne sais pas si le terme relativisme est approprié mais ce que je sais, c’est qu’en Pologne, il y a quelques années, a été votée une loi qui menace d’une peine de prison quiconque dirait que les Polonais ont été impliqués dans l’exploitation des camps de la mort. Le fait est que les Polonais ont été en charge des camps avec les nazis ! Auschwitz se trouve bien en Pologne… Ils ont tué tellement de juifs dans ce pays ; le résultat, c’est qu’il y a maintenant davantage de figurines de juifs en bois que de juifs tout court, ce qui est révélateur.

En Amérique, il y a des endroits où vous ne pouvez plus vous rendre si vous êtes juif, comme probablement l’Idaho, au point où nous en sommes. Il y a de nombreux nationalistes blancs chrétiens qui veulent purifier la race, tout comme Hitler le souhaitait. Et ils sont partout, y compris sur Internet.

Une fois encore, j’écrivais sur l’avenir qui nous attend et ce, d’une manière tout à fait inconsciente.

Comme vous l’écrivez, visiter un camp de la mort révèle beaucoup de choses à propos de soi, du visiteur. Qu’est-ce que cela a révélé en vous ? Quels ont été vos sentiments, vous qui pensiez être incapable de ressentir quoi que ce soit, d’où la prise d’opiacés pour dissimuler ce manque ?

C’est un grand cadeau que vous font les morts de vous montrer que tout ce pour quoi vous vous inquiétez est finalement inutile.

En fin de compte, ils ont dû tout laisser tomber : statut, argent, relations, avenir, carrière, amour.

Et vous vous rendez alors compte que tout ça, ce n’est que du luxe. Si vous vous préoccupez de ce genre de problèmes, cela signifie que vous vous trouvez dans une situation bien plus enviable que ces pauvres hères dont la seule pensée consistait à trouver comment survivre aux cinq prochaines minutes.

Permanent Midnight

Ecrit en 1995, Permanent Midnight est le premier livre et le classique de Jerry Stahl. Récit autobiographique d’un scénariste « naïf et prétentieux » qui a commencé dans le journalisme et le porno et qui se la joue cool malgré sa dépression chronique, Permanent Midnight a été adapté à l’écran avec Ben Stiller dans le rôle de Jerry.

Entre Panique à Needle Park et Requiem for a Dream, Jerry Stahl décrit avec le réalisme le plus cru l’enfer de la drogue, en particulier l’héroïne, et les ravages qu’elle causa (et continue de causer) à des millions d’Américains. Choquant, percutant et magistralement composé, un ouvrage qui a fait date.

Nein Nein Nein raconte la descente dans l’enfer de la mémoire, du passé. Permanent Midnight, votre premier ouvrage que nous rééditons en France, est aussi le récit d’une longue descente aux enfers, jusqu’au niveau le plus bas de l’humanité, due aux drogues mais également, encore une fois, la dépression, la solitude. Voyez-vous une certaine continuité entre les deux, écrits à près de trente ans de distance ? La dépression dont nous avons parlé plus haut ?

Peut-être. Je pense que la dépression est intimement liée aux deux ouvrages. Les gens prennent de la drogue qui est une maladie de la solitude et du désespoir. Et j’ai toujours combattu la dépression.

Mes parents étaient très doués en dépression. J’ai hérité de ce don. L’un d’eux s’est donné la mort et l’autre a fini dans un hôpital psychiatrique. C’est une continuité.

Nein Nein Nein m’a enseigné que je serai toujours dépressif. Par conséquent, mon objectif n’est pas de vous rendre dépressif. Ma mère avait un super-pouvoir : elle pouvait entrer dans une pièce très fréquentée et soudain, tout le monde dans cette pièce se lamentait : « Mon Dieu, je me déteste ! Je me sens si mal… » et tombait en dépression. Je ne veux pas être comme ça. Il n’y a rien de plus déprimant que de déprimer les autres.

Qu’a représenté ce livre dans votre carrière ? Vous l’avez écrit en 1995, vous aviez un jugement tranché sur l’univers de la télévision ou du cinéma, comment cela a-t-il évolué depuis ?

Mais à ce moment-là, je ne voulais écrire que des romans. Les écrivains étaient mieux considérés que les scénaristes. Ce n’est plus le cas désormais. Tous les plus grands romanciers écrivent pour la télévision et le cinéma de nos jours. Pour moi, il n’y a aucune différence. La seule différence entre le scénariste et le romancier, finalement, c’est vous. Si c’est nul, c’est votre faute. Si c’est génial, c’est grâce à vous aussi. Alors que, lorsque vous rédigez un scénario, il y a toujours quelqu’un pour vous hurler dans les oreilles et vous donner des tapes sur la tête. Sur le procédé, c’est un procédé un peu différent. Toute la beauté de l’écriture de scénario consiste à travailler avec des réalisateurs et des acteurs et, en tant qu’artiste, il n’y a rien de comparable à entendre un grand acteur réciter vos répliques. C’est une expérience fantastique, différente de ce que vous pouvez éprouver quand vous publiez un livre. Mais pour moi, tout cela va ensemble.

Le livre devait être à l’origine plus gros. Mais votre éditeur vous a demandé de vous focaliser sur l’industrie hollywoodienne. Quels éléments n’avez-vous pas pu faire figurer ?

C’est ce sur quoi mon éditeur voulait que je me focalise en effet. J’avais d’abord écrit un livre qui traitait des délits stupides que j’ai commis pour rester vivant alors que j’étais sans-abri et que je me battais tous les jours pour survivre au milieu d’un groupe de paumés qui n’avaient rien non plus et dont la seule préoccupation consistait à trouver les moyens d’obtenir leur prochaine dose, tout comme moi. Mais en parallèle, une petite partie de ma vie était consacrée à l’écriture de scénarios. Et mon éditeur a souhaité que je me concentre sur cet aspect, le côté Hollywood. Cela a bien fonctionné, je ne me plains pas. Donc mon histoire ressemble à celle d’un écrivain pour la télé et d’un yuppie qui tombe dans la misère et la déchéance. C’est une différente sorte d’histoire qui raconte un style de vie différent. Mais finalement, ce n’est pas plus mal. Le livre a rencontré beaucoup de succès et cela me fait penser à la citation de Truman Capote : « Toujours soustraire ». Autrement, cela aurait été un livre énorme et personne ne l’aurait lu, probablement.

Vous avez commencé votre carrière dans les revues pornographiques, comme Hustler, ou érotiques comme Playboy. Est-ce grâce à cela que vous avez atterri à Hollywood ?

J’ai fait du journalisme et de la pornographie. J’ai écrit du faux courrier des lecteurs pour le magazine Penthouse. En même temps, j’écrivais des articles pour le Village Voice et le New York Press. Il y avait toujours un équilibre. J’avais besoin d’argent. La plupart des écrivains enseignent au collège mais je ne pouvais pas faire ça. Donc je suis tombé dans la rédaction d’histoires cochonnes. C’était comme un apprentissage, je n’ai pas à le cacher. Dans un sens, c’est ce qui m’a permis d’apprendre à écrire.

Ensuite, j’ai collaboré au magazine Hustler. J’ai dû déménager en Ohio, où j’ai vécu dans un YMCA (Young Men’s Christian Association – résidence bon marché pour jeunes hommes), pour travailler pour eux. Puis les locaux se sont installés à Los Angeles. J’ai fini par m’installer en Californie et j’ai créché à Hollywood. Ce n’était pas mon objectif premier mais c’est arrivé. Bien que j’aie travaillé pour Hollywood depuis, je n’ai jamais suivi de cours d’écriture de scénario à l’école de cinéma.

Vous êtes intransigeant avec les programmes comme Alf ou Clair de lune, dont vous avez écrit les scénarios de certains épisodes, ce que vous semblez regretter. Pourtant ils ont conservé une assez grande notoriété. Comment l’expliquez-vous si ce n’est pas par la qualité de l’écriture ?

Je ne le regrette pas. Peut-être que le livre donne une impression différente mais c’était il y a vingt-trente

Je ne revendique pas du tout le succès qu’elles ont rencontré. Certains épisodes des Experts sont devenus célèbres en raison de leur originalité, en particulier ceux où apparaissent lady Heather, personnage que j’ai inventé, et qui a été très certainement l’élément le plus populaire de la série, qui a fait qu’elle a été le plus gros succès de CBS. Ils m’ont acheté les droits du personnage, c’est très étrange. Maintenant, d’autres scénaristes peuvent écrire son histoire, sur son fantasme des fourrures et des peluches, sur les gens qui aiment se déguiser en animal… Ces derniers m’en ont d’ailleurs énormément voulu car j’avais confondu les fourrures et les peluches. Vous savez, dans le jargon, les fourrures, c’est se déguiser en animaux authentiques et les peluches, c’est se déguiser en animaux de cartoons ou vice versa. Les gens qui fantasment là-dessus ont manifesté devant le siège de CBS en faisant le tour de l’immeuble avec des pancartes. Je les avais tellement indignés, c’était comme si j’avais déclenché une guerre. C’était hilarant et en même temps effrayant : je craignais qu’ils ne se pointent devant chez moi habillés en tamia comme Alvin et les Chipmunks ! Cela étant dit, je présente mes excuses à tous ceux qui aiment s’habiller en animaux.

Un mystère doit être éclairci : vous êtes crédité au générique d’une série prestigieuse, Twin Peaks de David Lynch, mais on apprend en lisant le livre que votre scénario, écrit sous drogues, n’a pas été retenu. Y a-t-il malgré tout des passages de votre plume qui ont pu être conservés ?

Mon nom. Il faut dire que je leur ai retourné des scripts maculés de sang et de cheveux… Les producteurs l’ont plutôt mal pris et je ne leur en veux pas. Si vous lisez son livre sur Twin Peaks, vous verrez que Mark Frost a des mots très durs à mon encontre, et il a probablement été encore trop gentil. Mais cette histoire a connu une conclusion plus optimiste. Des années plus tard, David Lynch m’a demandé de jouer un rôle dans un de ses derniers films, Inland Empire. Il m’a téléphoné et j’ai incarné l’agent de Justin Theroux. C’est drôle de voir comment la vie peut vous jouer des tours. Je ne sais pas si d’autres scénaristes ont joué dans ses films, mais j’étais très honoré car j’admire Lynch. Donc je suppose qu’il m’a pardonné pour le sang et les cheveux.

Quel regard portez-vous sur la grève des scénaristes ?

Je la soutiens. Ils méritent un bon salaire. Les studios font des profits records. Le PDG se fait, à vue de nez, vingt ou trente millions de dollars alors que les Américains moyens sont contraints d’acheter des bons d’alimentation, tout en ayant un travail (enseignants, mécaniciens, aides-soignants…). Et les scénaristes se font avoir car il n’y a plus d’argent à se répartir. En temps normal, j’écris un scénario de film, le distributeur vend le DVD et je touche les bénéfices sur les ventes. Maintenant, tout est diffusé en streaming, donc il n’y a plus d’argent qui circule. Les studios peuvent diffuser une série encore et encore et encore et vous ne touchez rien (mais les studios, eux, si, sur les droits de diffusion), donc vous êtes baisé. Alors oui, je soutiens leur grève à 100%.

Los Angeles a un certain pouvoir d’attraction : la ville stimule l’imagination. Mais vous insistez plutôt sur son côté sombre, que vous connaissez de l’intérieur. Comme vous le dites : « Los Angeles est une ville où tout ce qui peut te tuer est beau et vert. » Comment expliquer cette ambivalence ?

Quand je suis arrivé à Los Angeles, j’ai emménagé dans une maison (je le dis dans le livre) qui abritait des cactus géants dans le jardin, des plantes énormes et des fougères. Je m’attendais à tout moment à ce qu’un dinosaure surgisse de cette jungle. Je n’avais jamais rien vu de tel. C’était primitif et terrifiant, dans un certain sens, beau et étrangement menaçant à la fois. J’étais habitué à New York où il y a du béton partout.

Le meilleur livre sur Los Angeles, c’est l’Incendie de Los Angeles de Nathanael West, qui raconte l’envers du décor de LA. Mais la plupart des gens, et même les gens qui travaillent dans le show business, ne connaissent pas le Los Angeles que j’ai pratiqué en profondeur. Ils sont tous concentrés à l’ouest, sur la côte. Quant à moi, si je me rends près de l’océan une fois l’an, c’est parce que je me suis trompé de route. La Los Angeles que j’ai fréquentée, c’était celle du Downtown où les gens vivaient dans la rue, aux alentours de Skid Row où vous vous procurez votre came. La population vient du Salvador ou du Guatemala, vous lui achetez de la drogue (fournie par les gangs, comme le gang 18th St. par exemple). Ils envoient des enfants de douze ans pour la refourguer car s’ils se font pincer, ils ne vont pas dans les prisons pour adultes. C’est une ville tout à fait différente. Et vous savez quoi ? Je la préfère pour son côté sombre à la ville toute belle et toute propre de l’ouest, car j’y trouve une certaine beauté.

La Los Angeles de la côte ouest a une connotation de superficialité.

Je ne juge pas. Les habitants de Malibu, Dieu les bénisse, tout roule pour eux. L’argent peut vous isoler et vous vivez alors dans une bulle. Si vous êtes dans cette bulle, très bien pour vous. J’étais dans un autre genre de bulle et elle a éclaté. C’était un tout autre monde.

Comme dans Nein Nein Nein !, la question de l’hérédité, de l’atavisme est omniprésente : dans tout votre livre plane le poids écrasant du père, homme qui s’est investi dans sa carrière mais dont les efforts n’ont pas payé et qui se suicide quand vous étiez adolescent. Votre mère tombe en dépression et vous rend en partie responsable. Votre livre traite peut-être avant tout d’une famille dysfonctionnelle, de votre enfance difficile et ses conséquences, notamment la prise de drogues qui servent d’échappatoires ?

Comme Hemingway l’a dit : « Le meilleur cadeau que peut recevoir un écrivain est une enfance malheureuse ». Dans un sens, mes parents m’ont fait un très beau cadeau. Peut-être que cela est dû à l’épigénétique : la dépression héritée de générations marquées par les pogroms, les camps de concentration, qui ont été battues, assassinées, brûlées et réduites en cendres, tout cela peut passer dans les gènes d’un juif, sans doute…

Mon père est venu en Amérique depuis l’Ukraine, quand il avait dix ans, c’était un exilé d’un territoire différent, peut-être qu’il ne s’est jamais senti chez lui nulle part. Un enfant hérite inconsciemment, il absorbe, il apprend et manifeste un comportement même si ce n’est pas verbalisé. Par conséquent, cette gêne et ce malaise sont devenus les miens quand j’étais petit, même si je ne les comprenais pas. Je me suis même senti coupable à l’époque car je savais qu’il était gravement atteint alors que je vivais une vie relativement facile. Ma mère avait une maladie mentale et j’en ai hérité aussi. On gère cela chacun à sa façon.

Vous savez ce qui est génial chez un écrivain ? Si vous êtes un facteur ou un éboueur et que vous êtes dépressif et misérable, vous l’êtes, c’est tout. Mais si vous êtes un écrivain, c’est du matériau pour vous et, comme Iggy Pop le dit, c’est un don bien étrange, donc j’ai pu utiliser ça à mon profit.

Je ne suis pas sûr que les gens les plus heureux du monde deviennent des camés. Les écrivains, même les comédiens, ne sont bien souvent pas les gens les plus heureux du monde. Mes meilleurs amis sont comédiens, j’aurais adoré être un comique de stand up ou un acteur, mais j’étais trop timide, je ne pouvais pas passer des auditions. Je voulais être un chanteur de rock’n’roll, mais je n’avais pas le moindre putain de talent. Donc que pouvez-vous faire quand vous n’avez aucun talent ? Vous devenez écrivain et vous apprenez le métier. C’est quelque chose que vous pouvez faire nu, seul et défoncé à trois heures du matin. Et c’est le boulot parfait pour moi.

Je voulais être un chanteur de rock’n’roll, mais je n’avais pas le moindre putain de talent. Donc que pouvez-vous faire quand vous n’avez aucun talent ? Vous devenez écrivain et vous apprenez le métier. C’est quelque chose que vous pouvez faire nu, seul et défoncé à trois heures du matin. Et c’est le boulot parfait pour moi.

Comme vous l’écrivez dans le livre, votre plus grande peur était que votre fille hérite elle aussi de vos mauvaises habitudes. Comment avez-vous réussi à être un père pour elle malgré les drogues ?

Je crois que l’art d’être père consiste à ne pas laisser votre dépression infecter les autres. Ma théorie de la parentalité est que vous bousillez votre enfant d’une manière radicalement opposée à celle dont vous avez été vous-même bousillé. Avec un peu de chance, il grandira à peu près normalement. J’ai une fille de trente-deux ans qui a un bon boulot et tout roule pour elle. J’ai aussi une fille beaucoup plus jeune, onze ans, qui est ridiculement heureuse. J’espère qu’elle a hérité des gènes de sa mère. Je croise les doigts.

Si l’on se penche sur la question spécifique de la drogue, vous montrez qu’il s’agit d’un cercle vicieux : vous prenez de la drogue (héroïne, méthadone, hydromorphone, cocaïne) pour oublier la honte de mener une carrière superficielle. C’était pour vous une manière de fuir votre vie, de ne pas penser aux mauvaises nouvelles ?

Je n’ai pas pris de drogues à cause de ma carrière. Personne ne blâme Hollywood pour ma consommation de drogues. Tout d’abord, je ne savais pas écrire sans cela. J’ai énormément écrit mais je devais être perché pour écrire. Quoi qu’il en soit, ce n’était pas à cause de la nature superficielle d’Hollywood. Peut-être que je pensais ça au moment de la rédaction du livre, mais je sais maintenant à quoi m’en tenir. Et c’était bien sûr une manière d’échapper à cette triste réalité. A la question : « Pourquoi prenez-vous de l’héroïne ? », William Burroughs répondait : « Pour que je puisse me lever le matin et me raser. »

Pensez-vous que votre ouvrage, et ceux d’auteurs comme Hubert Selby Jr. ou Hunter S. Thompson, voire des films comme Panique à Needle Park de Jerry Schatzberg ont pu faire évoluer les consciences, comme une sorte d’avertissement ? Comme vous le dites dans Permanent Midnight, à cette époque la lutte anti-drogue était une mascarade.

C’était un échec total. Nixon a inventé cette « guerre contre la drogue » comme un moyen de s’en prendre aux hippies et aux noirs. Vous voulez vous faire un chauffeur noir ? Vous lui dites : je veux fouiller ta voiture. Il répond bien sûr : non, je n’ai pas envie que tu fouilles ma voiture. Et ensuite vous lui tirez dessus. C’est ça l’Amérique. Et c’était ça, la guerre contre la drogue.

Les œuvres d’art sont-elles en mesure d’influencer les consciences ? Eh bien, je n’ai pas écrit ce livre avec cette ambition à l’esprit. L’art peut être capable de faire ça et si cela arrive, tant mieux. Mais il serait prétentieux et mensonger pour moi d’affirmer que j’ai écrit ce livre pour que les gens changent d’avis sur la drogue. Hubert Selby aurait été de mon avis (il me l’a lui-même dit). Requiem for a Dream n’était pas plus consacré au sujet de la drogue que Permanent Midnight ne l’est. Cela concerne l’état d’esprit et la maladie de l’âme qui rendent une personne dépendante de la drogue. C’est un symptôme, et ce dont elle est le symptôme est le vrai sujet de ces deux livres. Le désespoir, la solitude, l’aliénation et, dans un sens, la condition humaine… pour un certain genre d’être humain.

L’histoire se déroule au tournant des années 80-90, vous écrivez que cette période a constitué un tournant dans le marché de la drogue. En quoi cela consistait-il ?

Il s’est passé plusieurs choses. Dans un premier temps, Reagan a vidé les hôpitaux psychiatriques et les patients se sont retrouvés dans la rue, sans médicaments.

Dans un second temps, et je prends mon cas particulier, j’ai consommé un tas de pilules. Elles s’appelaient Doriden (du glutethimide) et codéine. C’étaient des doses de charge. Tous les punks en recherchaient et, subitement, l’industrie pharmaceutique a arrêté d’en produire. De fait, tout le monde s’est rabattu sur l’héroïne. Même chose avec l’oxycontine. Tout le monde dans le pays en prenait. Mais ça, c’était bien après que je suis devenu clean. La série Painkiller décrit ça très bien. Et puis soudain, on n’en fabrique plus et on n’en vend plus. Et que font les accros ? Ils se tournent vers l’héroïne. Le problème, maintenant, c’est qu’on ne trouve plus non plus d’héroïne. Les gens prennent du fentanyl et tombent comme des mouches. Voilà l’évolution.

Mais vous me posez la question des années 80. Je vais vous dire ce que j’ai détesté à propos des années 80 et 90 : « l’héroïne chic ». C’était le temps où les mannequins et les rock stars étaient très minces et beaux et prenaient de l’héroïne. C’était de notoriété publique et tout le monde trouvait ça cool. Si l’héroïne avait pu me rendre cool, croyez-moi que je l’aurais été. Mais à mon avis, si vous pensez que vomir sur vos chaussures, c’est cool, alors oui, dans ce cas, un junkie l’est…

A la lecture de l’ouvrage, on pense plusieurs fois que vous trouverez la rédemption, par la paternité, l’amour avec Kitty, une ancienne droguée. Pourtant, le livre se termine assez dramatiquement, vous vous affalez par terre quasi mort tel un zombie. Était-il important pour vous de montrer que l’enfer de la drogue est un enfermement volontaire, et que même s’il existe des portes de sortie, les drogués feront tout pour ne pas les prendre ?

C’est très intéressant. En effet, vous ferez n’importe quoi pour vous tenir à l’écart de la drogue. Mais le meilleur moyen de rester à l’écart, selon moi, c’est d’échanger avec d’autres personnes qui rencontrent les mêmes problèmes, ainsi cela leur permet de se changer les idées. Hubert Selby m’a enseigné ça. Il m’a sauvé la vie et m’a aidé à me tenir éloigné de la drogue en m’incitant à fréquenter des gens qui, eux aussi, essayaient de s’en sortir. Finalement, nos secrets sont tous les mêmes. Et quand vous êtes dépendant de la drogue, vous pensez : Oh mon Dieu, les saloperies dont j’ai dû me rendre coupable pour trouver de la drogue, c’est tellement honteux… Puis vous rencontrez quelqu’un comme Selby ou un autre et vous réalisez qu’il a parcouru le même chemin que vous. Il peut être écrivain ou un simple quidam dans la rue, il peut être riche ou pauvre, comme on dit : le penthouse ou le banc public, ça revient au même.

Je ne sais pas ce que signifie « rédemption ». Cela me fait penser à un autre mot que je déteste, la fermeture. Je ne pense pas que la fermeture existe vraiment. La rédemption, pour moi, est une cible mobile. Je suis reconnaissant, chaque jour que Dieu fait, de ne plus être sous l’emprise de la drogue, je vous le garantis. D’une certaine manière, le plus beau cadeau qu’un toxico puisse se faire, c’est de savoir qu’il a touché le fond et qu’il n’aura pas à y retourner.

Votre livre a été adapté au cinéma en 1998 (par une ironie du sort, puisque c’est vous, l’ex-scénariste, qui avez fait l’objet d’un film) et vous faites une courte apparition dans le rôle d’un docteur (là encore, c’est ironique). Avez-vous été associé à son écriture ? Qu’en avez-vous pensé ?

Je n’ai pas participé à l’écriture. Mais Ben Stiller et moi, après le premier montage, avons eu quelques idées. On a écrit une voix off et changé la structure du film. Tout ce qui comptait pour moi, c’était Stiller. Je pense qu’il a été brillant et très courageux. Il aurait dû remporter un Oscar. On a formé une collaboration pour la vie et sommes devenus les meilleurs amis du monde.

C’est toujours gratifiant de voir que quelqu’un achète les droits de votre livre pour en faire un film. Robert Downey Jr. a posé une option sur Nein Nein Nein !, on verra ce que cela donnera. C’est comme les spermatozoïdes : un sur un million finit par former un bébé. Les livres sont comme des petits spermatozoïdes, certains deviendront peut-être des films.

Un autre de mes livres, Thérapie de choc pour bébé mutant, intéresse un studio français, on verra bien.

Dans tous les cas, j’ai été très flatté. Je suis parti de rien, j’avais à l’époque sept romans inédits. Et finalement, j’ai réussi à écrire un livre car, avant Permanent Midnight, j’utilisais le langage pour cacher la vérité. J’essayais de faire bonne figure, mais avec Permanent Midnight, quelque chose s’est brisé et s’est déversé. Un jour, l’écrivain Bruce Jay Friedman m’a donné ce conseil : « si tu écris une phrase qui te fait frissonner, continue. » Avec Permanent Midnight, j’ai frissonné du début à la fin, et peut-être que le lecteur également. Et c’est le principal.

VERSION AMERICAINE

Jerry Stahl : “For a writer, depression is some weird gift”

It was an exceptional double event that motivated Zone Critique to meet with writer and screenwriter of films and TV series Jerry Stahl: the publication of Nein Nein Nein!, a wacky yet disenchanted account of the author’s real-life tour of concentration camps in Poland and Germany, and the paperback release of his classic debut Permanent Midnight (originally published as Mémoires des ténèbres in French in 2010 and long since out of print), about the downfall of a yuppie screenwriter under the influence of drugs and his long coming down (sic) to hell. Zone Critique invites you to an unfiltered, thought-provoking interview with Hollywood’s bad boy, on the lawless mass tourism of the death camps and the dark side of the film industry and the Los Angeles of the 80s and 90s.

Nein Nein Nein!

In 2016, in the grip of an incurable depression and after his attention was drawn to a Google “Holocaust” alert, Jerry Stahl decided to take an organized bus tour of Poland and Germany to visit the concentration camps. Dismayed, but never without his caustic, deadpan humor, he witnesses the disneylandification of the camps, from the disrespectful behavior of tourists wearing caps and chewing gum, to the Oktoberfest, the Coca-merguez cocktail at Auschwitz and the lucrative Zydki business (a wooden rabbi’s lucky charm figurine that holds a coin firmly in its hand), where antisemitism is never far away. A demented investigation in the tradition of the gonzo journalism of his mentor Hunter S. Thompson.

Your book tells the story of a sightseeing tour of the death camps in Germany and Poland that you took by bus with a group of American tourists. You visit a sort of Disneyland theme park where, despite the solemnity of the place, we almost expect to hear the song It’s a small world ringing out at any moment. Before getting to the heart of the matter, did you realize that this could be a very sensitive subject, and did you set yourself barriers beyond which you didn’t want to go?

Your reference to the song is really funny! I wish I would have written that!

I think the best books you write are the ones who scare you and this book scared me. Of course, it was dangerous to write: one wrong move and you look like you are mocking the most horrific event of History. The art of it was to talk about the places and not the events. You go to Auschwitz, you’re prepared for this transformative heart-rending soul-cearing experience, you walk in and the first thing you see is some idiot with a Philadelphia Eagles hat and an “I’m with stupid” t-shirt, chomping pizza and throwing back a Fanta… It blows your mind! That pretty much was the dichotomy that set the tone of the whole book. You think it’s gonna be this and then, it’s that…

You’ve taken up the challenge of treating a dramatic subject comically, and of making people laugh with your caustic, deadpan, self-deprecating humor. Does humor help you to distance yourself from the horror of the camps on the one hand, and the pathos of the situation on the other?

Well, ask Mel Brooks! It’s Springtime for Hitler and Germany. I don’t know if the object is to distance yourself. Maybe it’s just the opposite. Hitler was not afraid of being assassinated, he was afraid of being laughed at. So, in a way, I think the ultimate revenge is perhaps a kind of laughter, of disrespect. Am I distancing myself with laughter? I think what I’m mocking is the notion that you can turn these places into family fun themed parks where people show up with Megadeth t-shirts, little red short pants, and bring picnics, have hamburgers etc. I didn’t create that, I’m just reporting it. If it’s funny, so be it but I didn’t make it funny. I’m writing what I see. In fact, to me, the notion that, as a visitor, you can’t even comprehend the pain and the torment of what these prisoners endured, is almost disrespectful. I’m writing about now, how people are dealing with it now and how it has, in a way, become trivialized.You ask about the laughter. I was at the Holocaust museum in Paris [Mémorial pour la Shoah], there was a very old lady who I believe was a survivor; at the beginning, she was looking at me, asking herself “who is this man who writes a funny book about the Holocaust?”. But by the end, she was laughing and then I felt like I had been legitimized, I had made it because someone of that generation liked the book. It confirmed that it was dangerous but it worked.

When you set off on your tour of the concentration camps by coach, you were depressed: “a disintegrating marriage, a career in shambles, an uncertain health”. Did you think of your work as a kind of catharsis, to find relief from your depression? A question that could also apply to Permanent Midnight.

I’m very good at depression. It’s my number one job skill. I got that from my parents. I think, in terms of Nein Nein Nein, the great advantages and gifts of going to concentration camps and seeing what these people endured is it makes all your problems (career, status, relationship, money…) bullshit. It put things in perspective. What we think matters is meaningless.

There are many shocking passages in your story, right from the first lines, where you describe a game of nudist cat-and-mouse in the camps and the tasteless displays that make up dark tourism. You write: “These days, the ‘unthinkable’ is set so high that few initiatives are capable of crossing it”. Is it still possible to be shocked these days?

It’s a great question. Trump’s great gift was to say things so unthinkable that it was made acceptable. Now it’s fine to be antisemitic, it’s ok to make fun of Jews, gays, Blacks and the physically challenged.

What I realized is that I thought I was writing a book about the past and it turned out I was writing a book about the future. And the real shock is that nazism is back, it’s here and accepted, mainstream in the United States Congress or with Marine Le Pen, peut-être.

The shock is that it is not shocking any more.

Donald Trump, who was running for office when the story takes place, has an important place in your book: he seems to haunt you, prompting you to draw parallels with Nazi Germany. What does Trump represent? A threat? A (villainous) character of a novel?

Initially, I was annoyed with Trump because he was just running at the time and he was still new in politics. So I had all these brilliant parallels between Trump and Hitler, like Hitler was an ass clown too. Everybody thought Hitler was an idiot who would never come to power. And if, by any chance, he did come to power, the political elite would control him.

But by the time I sat down and wrote the book (it was not until five years later), Trump was president. By then, every observation I was going to make had already been made and was completely obvious, so I had to throw out whole chunks of the book because it was dated. I was a little pissed off at Trump for ruining my book.

The character of Schlomo, an old Jewish survivor of the camps, on the other hand, supports Trump and sees him as a friend of Israel, using the example of moving the embassy to Jerusalem. Would Trump be more ambiguous than he seems?

We must not assume that because you’re a Jew, you love Israel. I’m a Jew, I’m fine with Jews but Palestinians got fucked too. So it’s not so simple as moving an embassy. To me, it looks like apartheid over there. But that’s my opinion.

I love Shlomo and if he thinks that moving the embassy is great for Jews, good for him, that’s what he thought. I still love the guy.

You have to realize that I can have one opinion, you can have another opinion and it’s fine.

If you only had friends with people who agree with you, it would be a boring world.

That being said, to me Trump is a con man, he can make everybody think he’s their friend. For example, people who live in Appalachia, who are starving, think Trump is their friend because Americans have this terrific naivety. They saw Trump on a TV show, The Apprentice, and they thought it was real. The desk was a stage set. The business was artificial. In fact, Trump was a terrible businessman. He went bankrupt over and over and his rich daddy rescued him. So he is himself a myth. Shlomo loves a myth whereas it’s all fake. But Trump is so good at it, you almost have to admire him.

You show that antisemitism is still present, in the very places where the tragedy occurred; for example, those little rabbi figurines supposed to bring fortune are to be found everywhere in Poland. it is also on the increase in the United States. Do you think that the fight against antisemitism is no longer as effective? Are we witnessing a more uninhibited antisemitism due to a misunderstanding of history?

It is uninhibited. That’s a good way to put it. And I think again that is the gift of Trump. We can thank him for saying the quiet part out loud. There’s always been antisemitism. But he made it okay to talk about it out loud, to get rid of the Jews again. In ten years, we could all be in camps again. We’re in little outfits because now, he calls them globalists instead of Jews. It’s all code.

I don’t think there’s more antisemitism. It is sanctioned and respectable to be an antisemite. But what has changed is that the curtain has been thrown back. Now we see the man behind the curtain.

Your book raises the question of confronting memory. Should concentration camps be open to visitors? There are pros and cons. Is disneyfication inevitable, in the sense that the search for profitability leads to relativism and desacralization?

Just an idea, to all the people who deny the Holocaust, we could give them a little vacation in a concentration camp where they could live in the cold, be full of lice, eat garbage and work themselves to death. And then, they would, maybe, be a little more sympathetic.

In a way, thinking we can ever understand and feel the pain of what those prisoners suffered, that’s a kind of disrespect for me.

I was not writing about their experience only, I was writing about the experience of people who go there as an entertainment, as if it’s a movie.

For example, we went to Schindler’s factory in Poland, as part of the tour. And more people wanted to go see the hotel where the movie stars, who were shooting Schindler’s List, stayed, than the actual fascinating Schindler Museum, which was amazing: it recreates the conditions of daily life in a Polish town in the 30’s, talks about how all the intellectuals (teachers, lawyers…) were no longer allowed to work and practice, were thrown into the street and were starving. It was fascinating and I learned a lot. But what people only wanted to see is where the movie stars hung out.

Perhaps that’s human nature…

You describe this small group of tourists for whom you feel a certain tenderness, despite the fact that some of them are American middle-class rednecks. Is there something typically and culturally American about this kind of excursion?

Well, I kind of love these people, I don’t judge. It’s very important to me that people don’t think I think I’m any better than them. I’m hardly not at all. These are people who couldn’t afford expensive cruises nor lush vacations. They weren’t going to the Hamptons, as they say in America, wherever rich people go. So I kind of love them for that. Many of them had never seen a Jew, I was like some sort of albino unicorn, “Oh my God, can I poke him?”. It was kind of charmant and grotesque at the same time.

But you learn to realize that everybody, when you talk to them one-on-one, has their own version and their own struggle.There is this famous saying: “Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about”. So, before you judge them, just know that they’re suffering too. Maybe they didn’t understand or perhaps did not show the proper amount of respect. But I kind of got to know all of them. In my journalism, I always try to make myself the biggest idiot because once you do that, you can relax and you know you’re not trying to be better than everybody else.

You mentioned the fact that these people saw a Jew for the first time. You were in the same situation at school, where you were the only Jew…

I was used to it. My schoolmates thought I killed Jesus. I was only five, I wasn’t tall enough to hammer in those nails across!

It raises the question of your complex relationship with your Jewish identity, made up of paranoia and feelings of persecution. How would you define your Jewish affiliation? An attraction-repulsion? As you write: “Being Jewish has always made me anxious”.

Because I grew up in an Italian-Irish rough neighborhood, they didn’t like Jews. It was scary, I would get beaten up on the way to school for killing Christ (I must have done it in my sleep because I don’t remember). Then you go to New York and you realize you can relax a little bit. But when they sent me to the synagogue, all those Jews had money. And I couldn’t relate to them either. I felt alien there. So you just realize, like many future writers or future drug addicts or alcoholics, you feel uncomfortable in your own skin anyway. That was an outward manifestation of how you felt inside.

Poland and Germany have a complex, distant relationship with their past. You show, for example, that we can have pork for lunch in Auschwitz, that svastika-tattooed-neo-nazis are seen in the streets… Does this indicate a relativism on the part of the population?

I don’t know if relativism is the word, but what I do know is that in Poland, a couple of years ago, they passed a law stating that if you say the Polish had anything to do with running a death camp, you can go to jail. The fact is Poles ran the death camps along with nazis! Auschwitz is in Poland, so…. They killed so many Jews there and the result is, now there are more little wooden Jews in Poland than living Jews, which is indicative of what happened.

In America, there are places you can’t go as a Jew, probably Idaho at this point. There are lots of white Christian nationalists who want to purify the blood, just like Hitler wanted to purify the blood. And they’re all over the place, all over the Net.

Once again, I was unknowingly writing about the future.

As you write, visiting a death camp reveals a lot about oneself, about the visitor. What did it reveal about you?

It’s a great gift, this of the dead who show you that everything you worry about is pointless.

In the end, they had to let go of everything: status, money, relationships, future, career, love.

And you realize that these problems are luxuries. If you can worry about these problems, you’re okay. You’re better than someone who was just trying to survive and make it through the next five minutes.

Permanent Midnight

Written in 1995, Permanent Midnight is Jerry Stahl’s first book and classic. The autobiographical tale of a “naive and pretentious” screenwriter who started out in journalism and porn and plays it cool despite his chronic depression, Permanent Midnight was adapted for the screen with Ben Stiller in the role of Jerry.

Somewhere between Panic in Needle Park and Requiem for a Dream, Jerry Stahl depicts with the crudest realism the hell of drugs, particularly heroin, and the havoc it has wreaked (and continues to wreak) on millions of Americans. Shocking, hard-hitting and masterfully composed, this is a landmark work.

Nein Nein Nein tells of a descent into the hell of memory, of the past. Permanent Midnight, your first book which is republished in France, is also the story of a long descent into hell, to the lowest level of humanity, due to drugs, but also, once again, depression and loneliness. Do you see a certain continuity between the two, written almost thirty years apart? The depression we mentioned earlier?

Maybe. I think depression is definitely part of the deal. People take drugs because it’s a disease of loneliness and despair. And I’ve always fought depression.

My parents were very good at depression. I inherited that skill. And one of them killed himself and the other one was in mental hospital. It is a continuing thing.

What I’ve learned in Nein Nein Nein is that I will always be depressed. So my goal is not to make you feel like that. My mother had a superpower. She could walk into a room full of people and suddenly everybody in the room would be like “Oh my God I hate myself! I feel terrible…” and they would be depressed. I don’t want to be like that. There is nothing more depressing than depressing other people.

What did this book represent in your career? When you wrote it in 1995, you had a bad opinion of the world of television and cinema.

I was a naive, pretentious man. Now, I love writing for TV. I’ve had the chance to work with great people like Benicio Del Toro or Ben Stiller, get nominated for Emmys… so it worked out great.

But at the time, I just wanted to write novels. Writers were better considered than screenwriters. It’s not the case anymore. All the best writers are writing for TV and cinema now. To me, there’s no difference. The only difference may be, when you write a book, it’s just you. If it sucks, it’s you. If it’s great, it’s you again. Whereas, when you write a screenplay, there’s somebody yelling in your ears, smacking you in the back of the head. On the process, it’s a little bit different.

But the beauty of screenwriting is to work with directors and actors and, as an artist, there’s nothing like hearing a great actor say your lines. It’s a fantastic experience, a different one from writing books. But it’s all of a piece to me.

The book was originally intended to be bigger. But your publisher asked you to focus on the Hollywood industry. What elements were you unable to include?

That’s what my publisher wanted to keep. I wrote a book that dealt a lot with the stupid crimes I was doing to stay alive, while being homeless, and struggle to survive out there with a bunch of people who had nothing and were just trying to get their next fix, just like me. But at the same time, a very small part of my life was dedicated to screenwriting. And my publisher wanted to focus on the Hollywood part. It worked out fine, I don’t complain. So my story looks like one of a TV writer and yuppie gone bad. It’s a different kind of story which describes a different kind of life. But in the end, it doesn’t matter. The book came out great and it’s like Truman Capote said: “always substract”. Otherwise, it would have been an enormous book and probably no one would have ever read it.

You began your career in pornographic magazines like Hustler, or erotic magazines like Playboy. Is that how you ended up in Hollywood?

I did journalism, along with pornography. I wrote fake dirty letters for Penthouse magazine. At the same time, I was writing journalism for the Village Voice and New York Press. There was always a balance. I needed money. Most writers teach in college, but I couldn’t do that. So I got into writing dirty stories. But it’s like an apprenticeship. I’m not snob about it because, in a way, that’s how I learned to write.

Then I wrote for Hustler magazine. I had to move to Ohio, where I lived in a YMCA (a men’s hostel), to work for them, and then they moved to LA. So I ended up coming to California and just stumbled into Hollywood. It wasn’t my goal, but it happened. Even though I’ve been working for Hollywood ever since, I never went to film school.

You’re uncompromising about programs like ALF or Moonlighting, for which you wrote the scripts for some episodes, which you seem to regret. Yet they are still famous and renowned. How do you explain this, if not by the quality of the writing?

I don’t regret them. Maybe, in the book, it sounds that way but it was twenty-thirty years ago. Now I realize I can laugh at that man who was so pretentious. I love ALF. Who doesn’t love CSI and all this? At that time, I wanted to write books, I was so obsessed. When I was doing ALF, I hadn’t written any novels. But in retrospect, I learned a lot writing those shows, they were very good to me and they helped me put my kids through college, so I can’t complain.

I take no credit of their success. Some of the episodes of CSI became very famous for their quirkiness, in particular through the character of lady Heather whom I invented, and who was the most popular part of the show in the history of CBS. They paid me to sell them the character. It’s bizarre. So somebody else can write her now, on furries and plushies, on people who dress up like animals… These people got very mad at me because I confused plushies and furries. You know, furries dress up like animals and plushies dress up like cartoon animals or vice versa. So they demonstrated in front of CBS headquarters, they marched around the block with signs. They were so offended by me, I kind of started a war, it was hilarious and frightening: I was afraid they were going to come to my house dressed like chipmunks! That being said, I apologize to all those who like to dress like animals.

There is a mystery that needs to be solved. You’re credited as one of the David Lynch’s Twin Peaks series’ screenwriters, and yet, we learn from reading the book that your screenplay, written under the influence of drugs, wasn’t selected. Are there any passages from your pen that have survived?

My name. I turned in scripts with blood and hair on them. Producers were little offended and I don’t blame them for that. If you read his book about Twin Peaks, you’ll see that Mark Frost has some very choice words for me, and he was probably being too kind. Nevertheless, there is an ending to that story. Years later, David Lynch asked me to be an actor in one of his movies, Inland Empire. He gave me a call and I played Justin Theroux’s agent. It’s funny how life comes around. I don’t know if any other writers acted in these movies, but I was very honored because I admire David Lynch. So I guess he forgave me for the blood and the hair.

What do you think of the screenwriters’ strike?

I supported it. They deserve everything they got. The studios make record profits. CEO’s make, let’s say, twenty or thirty million dollar profits, and people are going on food stamps, whereas they have jobs, such as teachers, auto workers, hospital workers… And writers get screwed because there are no residuals. Usually, I would write a movie, they would sell the DVD and I would make money off the residuals. Now everything streams, so there’s no money. Studios can run a show over and over and over, and you don’t make any money (but the studios do), so you’re getting fucked. So yes, I supported them 100%.

Los Angeles has a certain power of attraction: the city stimulates the imagination. But you insist on its dark side, which you know from the inside. As you put it, “Los Angeles is a city where everything that can kill you is beautiful and green.” How do you explain this ambivalence?

When I first got there, I moved into this house, it had giant cactuses and enormous plants and ferns. I expected a dinosaur to come stepping out of the jungle. I’d never seen anything like it. It was primitive and terrifying in a way. I was used to New York City where there is pavement everywhere.

It was beautiful, but weirdly menacing. The greatest book about Los Angeles is The Day of the Locust by Nathanael West. It tells the reverse side of LA. But most people, and even most people in show business, don’t know about the Los Angeles I was in. They’re on the far West by the beach. As for me, I may visit the ocean once a year if I make a wrong turn. The LA I knew was downtown where people were living on the street, near Skid Row where you buy dope. It’s full of people from El Salvador and Guatemala, selling drugs and you buy drugs from the gangs (18th St. gang for example). They would put twelve year olds out to sell drugs because if they got busted, they didn’t go to adult prison. It was a whole different city. And you know what? I love that dark city more than I love the beautiful city, because there’s a kind of beauty there.

Western Los Angeles has a superficial connotation.

I don’t judge. People who live in Malibu, God bless, they’re fine. Money can insulate you and you live in this bubble. If you’re in the bubble, good for you. I was in a different bubble and it burst. So it was a different world.

As in Nein, the question of heredity, of atavism, is omnipresent: throughout your book we can feel the influence of your father, a man who invested himself in his career but whose efforts didn’t pay off, and who committed suicide when you were a teenager. Your mother fell into depression and blamed you. Perhaps your book is first and foremost about a dysfunctional family, your difficult childhood and its consequences?

As Hemingway said, “the best gift a writer can have is an unhappy childhood”. In a way, my parents gave me a great gift. Maybe it’s due to epigenetics: the depression of generations of pogroms, concentration camps and being thrown into dishes, burnt, murdered and beaten, it might get into the genes of a Jew, perhaps…

My father came to America from Ukraine, when he was ten, an exile who came from a different land, maybe in a certain sense he never felt at home. A child inherits unconsciously, he absorbs, manifests and learns the behavior even if it’s never verbalized. So that discomfort and that unease became mine as a child, even if I didn’t understand it. I even felt guilty as a kid because I knew he had it so hard and I had a relatively easy life compared to him. My mother had a mental illness, and so do I. We deal with it in different ways.

Do you know the great thing about being a writer? If you are a postman or a garbage man and you’re depressed and miserable, that’s it. But if you’re a writer, it’s material and, like Iggy Pop says, it’s some weird gift, so I could use that.

I’m not sure the happiest people in the world become junkies. Writers, even comedians, are often not the happiest people. My best friends are comedians, I would have loved to be a stand up comic or an actor, but I was too shy, I couldn’t go audition. I wanted to be a rock’n’roll musician, but I had no fucking talent. So what can you do when you have no talent? You become a writer and you learn your craft. It’s something you can do naked, alone and fucked up at 3 in the morning. And it’s the perfect job for me.

Your main fear was that your daughter would inherit your bad habits. How did you manage to be a father in spite of drugs?

I think the art of it is to try not to let your depression infect anyone else. My theory of parenthood is that you fuck your kid up the opposite way how you got fucked up. Hopefully, they will come out kind of normal. I have a thirty-two year old daughter who has a great job and she’s doing great. I have a much younger daughter, eleven, a ridiculously happy kid. Hopefully she got somebody else’s genes. Fingers crossed.

If we look at the specific question of drugs, you show that it’s a vicious circle: you take drugs (heroin, methadone, hydromorphone, cocaine) to forget the shame of leading a superficial career. Was it a way of escaping your life, of not thinking about the bad news?

I didn’t take drugs because of my career. Nobody’s blaming Hollywood for my drug use. First of all, I didn’t know how to write without drugs. I did a ton of writing, but I had to get high to write. So whatever it was, but it wasn’t because of the superficial nature of Hollywood. Perhaps I thought that when I wrote that book, but I know better now. But it sure was a way of escaping the sad reality. To the question: “Why do you do heroin?”, William Burroughs replied: “so I can get up in the morning and shave”.

Do you think that your work, and those of authors such as Hubert Selby Jr. and Hunter S. Thompson, or even films like The Panic in Needle Park by Jerry Schatzberg, have been able to change people’s minds, like some sort of warning? As you say in Permanent Midnight, at that time the fight against drug addiction was a joke.

It was a total failure. Nixon invented the “war on drugs” as a way to go after hippies and black people. You want to kill a black driver? You say: I want to search your car. He replies: I don’t want you to search my car. And then you shoot him. That’s America. And that was the war on drugs.

Are art works able to change people’s minds? Well, I didn’t write this book with that in mind. Art may be able to do that and if that happens, it’s great. But it would be pretentious and a lie for me to say that I wrote that book to change people’s minds about drugs. Hubert Selby would have told you this too (because he told me). Requiem for a Dream was not about drugs any more than Permanent Midnight is. It’s about the state of mind and the soul sickness that makes a person need drugs. Drugs are a symptom, and what they are a symptom of is what these books are about. The despair, loneliness, alienation and in a way, the human condition… for a certain kind of human.

The story takes place at the turn of the 80s and 90s, and you write that this period was a turning point in the drug market. What did it consist of?

A couple of things happened. One, Reagan threw everybody out of mental hospitals. They were on the streets and they could get no medicine.

Two, just in my particular case, I took a lot of pills. They’re called Doriden and Codeine. It was called loads. All the punks were on them, and then suddenly they stopped making them. So everybody got on heroin. Same thing with Oxycontin. Everybody was on. This is way after me, after I got cleaned, but everybody all over the country was on Oxycontin. The series, Painkiller, describes that very well. And then, suddenly, they’re not making nor selling it anymore. And what do they do? They have to go do heroin. And the problem now is there’s no heroin. It’s all fentanyl and people are dying like flies. So that in a way is the evolution.

But you’re asking me about the 80s. I’ll tell you what I hated about the 80s and 90s, it was “heroin chic”. It was this time when models and rock stars were thin and beautiful, and they did heroin. It was publicized as being very cool. If I could have been cool on heroin, I would have been. But to me, the only thing glamorous about being a junkie is if you think vomiting on your shoes is glamorous…

Several times we think you’ll find redemption, through fatherhood, through love with Kitty, a former drug addict. Yet the book ends quite dramatically, with you almost lying on the ground as a zombie. Was it important for you to show that drug hell is a voluntary confinement, and that even if there are ways out, addicts will do anything not to take them?

That’s very interesting. Indeed, you do anything to stay off drugs. But the best way to stay off drugs for me is talk to other people who are going through their problems, so it can take their mind off you. Hubert Selby taught me that. He saved my life and helped me get off drugs hanging out with other people who were trying to stay off drugs too. In the end, all our secrets are the same. And when you’re a drug addict, you think : Oh my God, the shit I had to do to get drugs is so shameful. And then you meet somebody like Selby or anybody else and you realize that he did the same thing. He may be a writer, he may be some guy in the street, some rich or poor guy; as they say, the penthouse or the park bench, it doesn’t matter.

I don’t know what redemption means. It’s like another word I hate: closure. I don’t think there’s any such thing as closure. Redemption, I think, is a moving target. I’m grateful every day I’m not strung out, I’ll tell you that. So in a way, the greatest gift of being a drug addict is when you know what your bottom is and you don’t have to go there again.

Your book has been adapted for the screen in 1998 (ironically, since it’s you, the screenwriter, who has been the subject of a film) and you make a brief appearance in the role of a doctor (once again, it’s ironic). Were you involved in writing it? What do you think of it?

I did not write the film. But Ben Stiller and I, after the first cut, had some ideas. So we wrote a voice over and change the structure of the movie. All that mattered to me was Stiller. I thought he was brilliant and very brave. He should have gotten an Oscar. We formed a lifelong partnership and became best friends.

It’s always gratifying when somebody buys the rights of your book to make a movie of it. Robert Downey Jr. optionned Nein Nein Nein, we will see what happens. It’s like sperm. One out of a million ends up being a baby, books are like little teeny sperms, maybe some of them will become movies.

Another book of mine, Happy Mutant Baby Pills, interests a French company, I don’t know what’s going to happen, we’ll see.

Anyway, I was so gratified. I came from nothing, I had seven unpublished novels at the time. And finally, I wrote a book because, before Permanent Midnight, I used language to hide the truth. I was trying to look good, but with Permanent Midnight, something broke, it just poured out. One day, the writer Bruce Jay Friedman gave me this advice: if you write a sentence that makes you squirm, keep going. With Permanent Midnight, I squirmed through the entire book, probably along with the reader. And that’s the main thing.

Entretien mené et traduit par Guillaume Narguet

Crédit photo : Jerry Stahl © Zoe Hansen