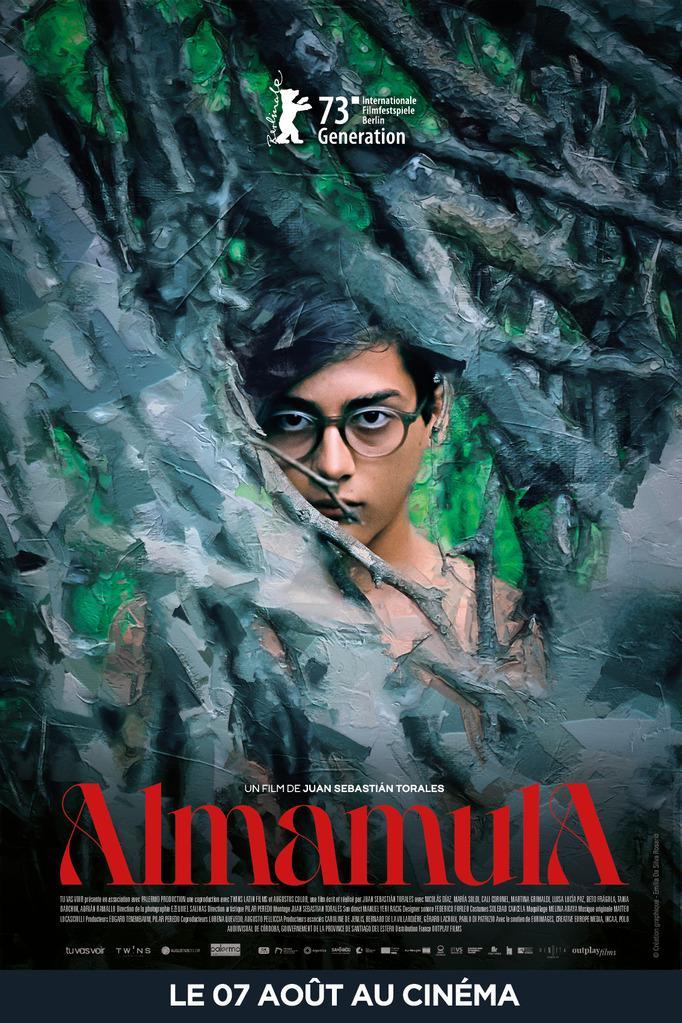

Avec Almamula, Juan Sebastian Torales se réapproprie les légendes et le cadre strict de son enfance pour écrire un récit d’émancipation onirique. Le réalisateur argentin a accepté de nous rencontrer pour nous parler de son film intimiste, où la forêt et les mythes sont un refuge contre l’homophobie et toutes les formes d’oppression.

Almamula, votre premier long métrage, se passe dans la région où vous avez grandi, Santiago del Estero. C’est aussi le cas de vos deux derniers courts-métrages, Sacha et Maco. Qu’est-ce qui vous inspire dans cette région pour que votre caméra y revienne si régulièrement ?

J’habite à Paris depuis mes 18 ans. Au bout d’un moment, j’ai commencé à me sentir vraiment à l’aise : j’avais mon travail, mon couple, mon appartement, j’étais bien installé. J’ai eu le temps de réfléchir à tout ce que j’avais laissé derrière. C’est ce qu’on appelle le syndrome d’Ulysse, où on pense à ce qu’on a été, à l’endroit où on a grandi. C’est ce sentiment qui m’a amené à penser à ma ville, aux gens qui habitent là-bas, et bien sûr à tout mon passé et mes blessures d’enfance… Toutes ces choses avec lesquelles on vit et qu’on porte sur nous, même si on a 40 ans. Pour moi, la meilleure façon de les exprimer c’était de concrétiser ce film, d’écrire une lettre d’amour à ma vie, à l’enfant que j’étais et à son rêve. Raconter mon histoire et mes souffrances, mais aussi celle de l’endroit où j’ai grandi.

On sent effectivement cette dimension très autobiographique dans votre film. Mais d’un autre côté, l’aspect fantastique et mythologique de votre histoire l’emmène sur le terrain fictionnel. Comment est-ce que vous incorporez le mythe de l’Almamula dans le récit ?

J’ai toujours été un fan de films d’horreur. Mais je ne voulais pas en faire un, je voulais faire un film sans genre. Je me suis donc demandé comment faire pour y mélanger une dimension personnelle avec ce qui m’excite et ce qui me fait vibrer au cinéma. J’ai tout d’abord commencé un travail avec ma psychologue afin de comprendre mes blessures d’enfance. Cette exploration de mon inconscient a ouvert une porte dans ma tête et fait ressurgir des images qui m’ont permis de créer le film. Je parle toujours d’Almamula comme une peinture de mon inconscient. J’ai essayé de redonner un peu de sens, tout en racontant une histoire où les sensations sont la priorité, et non les émotions. Créer une bulle sensorielle et y ajouter du fantastique. À Santiago del Estero, on grandit avec la religion mais aussi avec les mythes, la mythologie. On est le berceau de la culture argentine, on a beaucoup de folklore, et il y a du fantastique dans notre musique, nos histoires, nos poèmes. Le fantastique, pour moi, c’était évident. J’ai grandi avec ça. Finalement, on peut dire que le fantastique a une part autobiographique aussi.

L’Almamula, cette créature qui hante les bois, a évidemment une forte dimension fantastique, mais c’est aussi une figure qui structure la société. Elle représente tout ce qui n’est pas autorisé : l’interdit, les péchés, le désir charnel, etc.

Là où j’ai grandi, l’Almamula est dans la bouche de tout le monde, c’est presque une blague qu’on fait entre amis. C’est l’histoire qu’on raconte aux enfants pour leur dire de ne pas aller quelque part, parce que sinon l’Almamula va les prendre. Cette histoire permet de les garder dans le bon chemin, un peu comme toutes les légendes ou tous les contes de fées.

J’ai trouvé que votre personnage principal, Nino, était en réalité un personnage très intransigeant. La religion, la famille et la société sont contre lui mais il ne revient pas sur ce qu’il est et sur ce qu’il veut. Il fait finalement preuve d’une provocation très libératrice.

On le sent dès le début du film : Nino est un enfant, un pré-adolescent, qui prend les choses en main. Quand il est enfermé avec son ami, c’est lui qui a l’initiative de l’embrasser, et c’est son ami lui dit non. C’est un gamin qui explore et qui n’a pas peur. Après avoir subi un acte violent, il s’enferme dans une bulle de honte et de culpabilité. Almamula est un récit de ce qui reste après la violence, après ce choc où on ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi on nous fait ça. Moi je l’ai vécu et je peux en témoigner, j’étais dans une bulle noire. Après la violence physique et psychologique, tu te sens à l’écart de tout. Mais petit à petit, à force d’être dans cette bulle noire, Nino redécouvre le Nino qu’il était avant. Et c’est comme ça qu’il commence à provoquer, à accepter sa vraie nature, à se dire “Je ne suis pas fait pour m’enfermer, je suis fait pour sortir, pour aller dans l’interdit, dans la forêt, je suis fait pour ça”. Et sur ce point je m’identifie beaucoup avec Nino.

Le désir et la répression du désir sont des thèmes très importants dans le film, mais ils ne touchent pas que Nino, qui finalement est le personnage qui réprime le moins son désir. Ils touchent aussi sa mère ou sa sœur. C’était important pour vous de l’aborder également ?

Bien sûr, bien sûr. Comme vous l’avez dit, la mère a ses désirs et une histoire qui n’est pas racontée, mais qu’on peut supposer. Elle s’est mariée avec un homme beaucoup plus âgé qu’elle. On ne sait pas à quel moment elle a eu ses enfants. À un moment donné, on sous-entend que son mari la trompe : est-ce que les employées qui font le ménage ne font que le ménage ? En tout cas, son mari ne la touche pas. Il passe la journée entouré d’hommes qui transpirent et qui sont torse nu. Quelque part, le père a une certaine empathie pour Nino. Il sait ce que son fils traverse ; c’est ce qu’ils traversent tous les deux. Ce sont des choses qui ne sont pas exposées au premier plan dans le film, mais qu’on peut supposer. Et de l’autre côté, il y a l’hétéronormalité de sa sœur qui explore sa sexualité librement parce que pour elle tout est permis. D’une certaine façon, pour tous les hétérosexuels, tout est permis. On peut explorer sa sexualité à la lumière du jour, aux yeux de tous. Plus que pour les homosexuels en tout cas. Pour moi, c’était important de voir la différence entre le calvaire de Nino, la liberté de sa sœur et la contrainte que sa mère s’impose après avoir eu ses enfants. C’est pour cette raison que la caméra reste proche d’eux tout le temps, avec des longs plans, avec du silence. On est comme ça, les êtres humains, on ne sait jamais ce qu’on pense, on n’est jamais certain de ce qu’on va faire, de ce qu’on veut dire. Je voulais aussi que ce soit présent dans le film.

On est comme ça, les êtres humains, on ne sait jamais ce qu’on pense, on n’est jamais certain de ce qu’on va faire, de ce qu’on veut dire. Je voulais aussi que ce soit présent dans le film.

Vous parliez tout à l’heure de cette bulle sensorielle qu’on ressent très bien, c’est effectivement un film où il n’y a pas énormément de mots. Il y a beaucoup de place pour l’intériorité, on voit finalement assez peu les paysages ou même la maison, à part la forêt ou la rivière qui, peut-être, sont davantage filmées. Qu’est-ce que ces lieux représentent ?

Comme vous l’avez dit, oui, on voit rarement le ciel. Les scènes dans la rivière sont le seul moment où l’on voit l’horizon : Nino respire enfin, il est vraiment ce qu’il est. D’une certaine manière, il respire aussi dans la forêt, même si on ne voit pas le ciel et que le travail du son crée une atmosphère angoissante. Dès que Nino traverse ce barbelé, cette forêt interdite, il y a ce changement dans le personnage et il retourne à son essence. Pour faire Almamula, je suis allé dix ans d’affilée en Argentine, deux mois minimum à chaque fois. Je me suis aperçu que la forêt était en train de disparaître, certaines parties n’existaient plus d’une année à l’autre. C’était un choc. J’étais obligé de mettre cet élément dans le film. J’ai grandi dans cette forêt. Une grosse partie des décors où nous avons tourné le film sont des endroits où j’ai joué quand j’étais petit. Où je me branlais aussi, je suis désolé pour le mot (rires). La nature était mon refuge contre toute la violence de la ville. C’est pour cette raison que la maison n’apparaît presque pas non plus. Elle est trop rattachée à la ville, avec la famille et les règles imposées, donc elle apparaît très peu. Pourtant on l’a cherchée pendant des mois. Les producteurs m’ont dit : “Mais c’est pour ça que tu as pris cette maison qu’on a cherchée pendant deux mois ? Tu l’as à peine filmée !”.

Vous parliez justement de la forêt qui est un espace mystique, comme on l’a dit avec l’Almamula, mais aussi un espace très concret, ravagé par les camions et la déforestation. Vous montrez également ceux qui habitent dans la forêt, comme le personnage de Maria, je crois.

La forêt ressemble à ce que vous voyez dans le film. Il y a les maisons des gens de la haute société avec de grandes piscines, mais juste à côté, des petites cabanes plus enfoncées dans la forêt avec des gens qui ont une vie très sauvage et dont on ne connaît rien. Ils peuvent disparaître du jour au lendemain parce que la machine de la déforestation avance sans pitié. Tout le monde le sait là-bas. Personne n’en parle parce que ce sont des petits gens et les petits gens, on s’en fout. Ce classisme est aussi très représenté dans mon film. Mais Maria représente aussi l’attachement à la forêt à sa valeur mystique immense. Toutes les histoires mythologiques se passent dans la forêt. C’est pour cette raison que je vais faire une trilogie sur cette forêt. Almamula n’est que le début.

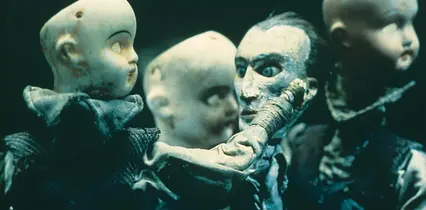

Pourquoi est-ce que vous avez décidé d’incarner physiquement l’Almamula et de dépasser la simple suggestion ?

Parce que c’est mon souhait de flirter avec l’horreur. Ça a été un long débat, mais moi je voulais jouer avec ces codes. Et parce que je crois à cet être-là. J’y croyais quand j’étais enfant, je voulais le voir. Je savais qu’entre ces branches noires j’allais trouver une silhouette qui n’était pas humaine et qui pouvait me montrer une autre réalité. J’étais sûr que ça allait arriver. Et peut-être que ça m’est arrivé – mais si je vous le dis on ne me croira pas ! Pour moi, c’était important que Nino vive et ressente ça. Il veut voir quelque chose dans cette forêt, que ce spectre soit l’Almamula ou non.

Évidemment la forme féminine de l’Almamula représente beaucoup. Elle est désignée comme une femme dépravée, alors qu’on peut aussi imaginer une autre histoire à cette femme.

Dans la légende, elle aurait couché avec son père, son frère, des hommes et des femmes du village. En réalité, elle a sans doute été abusée par son père ou par son frère. Mais ce n’est pas la version de la légende qu’on raconte à chaque fois. Pour les gens, c’est toujours la femme qui faute, c’est toujours elle qui porte le péché. Mais quel mal y aurait-il si elle avait juste eu une sexualité libre avec les hommes et les femmes du village ? Pourtant, il faut qu’elle soit châtiée, et que ce soit Dieu qui la châtie et la transforme en monstre. Ce n’est pas juste. C’est pour ça que j’ai voulu lui donner un rôle différent dans mon film. Elle est un être qui sauve les minorités, conserve la forêt, protège les peuples indigènes qui habitent dedans, veille sur les femmes. C’est une autre manière de raconter l’histoire.

Vous avez expliqué dans une autre interview que, pendant deux ans, vous avez évité de vous appuyer sur des références cinématographiques en vous éloignant des films, et en regardant beaucoup moins. Qu’est-ce que cela a changé dans votre manière de créer ou dans votre langage cinématographique ?

Almamula relève de l’expérimentation du début à la fin.On est partis dans une ville où aucun film n’a jamais été tourné. Moi, c’était ma première expérience de long-métrage avec une équipe aussi grande, et j’ai voulu me détacher des références extérieures. J’ai plutôt cherché à saisir les images et les références qui étaient déjà en moi : les souvenirs de mon enfance, les images de mon inconscient, et évidemment, les films que j’ai regardés dans ma vie et qui sont quelque part dans ma mémoire. Mais j’aimerais bien m’embarquer dans une nouvelle expérience créative à chaque film et ne pas me restreindre à un style. J’aimerais bien explorer d’autres horizons et d’autres manières d’écrire. Cette fois-ci c’était avec ma thérapeute, la prochaine, je sais pas encore comment ça va être, mais je commence à explorer, c’est assez fascinant.

Vous parlez justement de ces projets futurs, de cette trilogie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?

C’est un peu tôt pour en parler mais c’est une idée que j’ai depuis quelques années. Je voudrais faire une trilogie sur cette forêt qui me hante depuis petit. La première expérience était Almamula, où je m’attaque à mon histoire personnelle. Puis j’en ai eu assez. Je ne veux plus écrire sur moi, je veux écrire sur d’autres personnages, me sentir libre dans l’écriture. Maintenant, je vais adapter un drame social, toujours avec un aspect fantastique : c’est quelque chose qui me plaît. Cela m’éloigne aussi de tout discours politique que je n’aime pas mêler avec l’art. J’essaye plutôt d’aller vers des discours poétiques. En parallèle, je voudrais aussi réaliser une comédie parce que dans toute cette noirceur j’ai tout de même un peu d’humour.