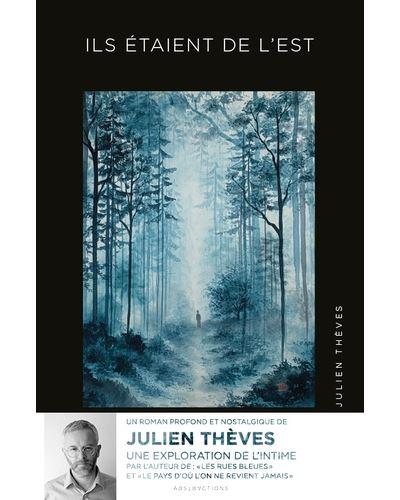

Dans Ils étaient de l’Est, Julien Thèves explore une mémoire familiale enfouie, à la croisée du sensible et de l’historique. À partir d’un projet d’écriture né en Moselle, il tisse un récit où les paysages de l’enfance, les accents, les silences et les figures oubliées deviennent matière littéraire. Loin d’une simple autobiographie, le texte interroge les liens entre souvenirs et fiction, héritage et invention, immobilité et désir d’envol. Entretien autour d’un roman qui conjugue le singulier au collectif.

Velimir Mladenović : Votre roman repose sur une mémoire familiale très intime, nourrie de détails sensoriels et affectifs. Comment avez-vous travaillé la frontière entre souvenirs réels et reconstruction littéraire ?

Julien Thèves : J’ai revécu mon passé, mais l’ai aussi fantasmé, ou déformé, de multiples manières. Ils étaient de l’Est est né d’un désir de résidence littéraire en Moselle, terre de mes grands-parents paternels. Au départ, pour être accepté là-bas, il fallait écrire un projet. De chez moi, à Paris, le prologue de mon livre est né tout seul. Comme une invocation, un programme, une promesse que je me faisais. Si j’allais en Lorraine, alors, je partirais sur les traces de ma famille. Une fois sur place, l’écriture a commencé… petit à petit. Les noms des gens, leur accent, la forme d’une ville (Metz) que pourtant je connaissais si peu. J’ai enquêté : aux archives d’ArcelorMittal (mon arrière-grand-père était mineur) et aux archives départementales. Puis j’ai fait le voyage vers la petite ville où nous rendions visite, enfant, aux parents de mon père. À une trentaine de kilomètres de Metz, le long de la frontière allemande, c’était le bout du monde. Et le jour où j’y suis retourné, dans une ambiance de pandémie finissante, ça l’était encore… Là-bas, vraiment, en revoyant la cité où vivaient mes grands-parents, le passé s’est incarné. Pleinement. Pour revenir à votre question, qui oppose « souvenirs réels » et « reconstruction littéraire », je dirais que tout cela est brouillé. Les souvenirs sont une reconstruction, une transfiguration. Écrire ce dont on se souvient est aussi une mutation. Où passe la frontière entre souvenirs réels et reconstruction littéraire ? Je ne sais pas. Mais je sais que j’ai voulu écrire « vrai ». Pas de fiction.

VM : Vous parlez d’un « ennui sidérant » propre aux séjours d’enfance dans l’Est. Pensez-vous que cette expérience de l’ennui a façonné votre rapport au temps, à l’écriture, ou à la création en général ?

JT : Cet ennui sidérant est celui de l’enfance, où que l’on soie, pas seulement dans l’Est. On s’ennuie tant, enfant ! Et autrefois, il n’y avait pas d’écrans. Juste une télévision, et encore. On s’ennuie, et parfois pas du tout. On se passionne soudain. On joue, on ne veut pas que ça s’arrête. Mais il y a aussi de longues plages d’ennui. En Lorraine (davantage qu’au Pays basque, au bord de l’océan, où je vivais et avais mes amis et habitudes), l’ennui était présent. L’été paraissait interminable ! Littérairement, l’ennui façonne peut-être mon rapport à la création. Car un livre naît toujours du vide. De l’ennui (ou du divertissement) qu’on vivrait si on n’écrivait pas.

VM : Le récit est parcouru par la figure du « ...