Entre cloîtres et parvis, scènes ouvertes et débats serrés, le théâtre se fait forum et le spectateur arpente les gradins comme on gravit les degrés d’un temple. Dans ce carnet sensible et exigeant, Milène Lang traverse le Festival d’Avignon 2025 en ouvrant des fenêtres. D’un cloître à l’autre, d’un spectacle à l’autre, elle capte la lumière et l’orage, la fatigue et l’élan, les silences plus éloquents parfois que les discours.

Il est trop tôt pour un cocktail, mais jamais trop tard pour un café. Le cloître Saint Louis est mon relais. Là, comme les cochers et leurs chevaux à une autre époque, je me repose et sirote mon breuvage revigorant. Une scène est installée au centre de la cour pendant toute la durée du Festival et reçoit artistes, journalistes, professionnels et universitaires pour le « Café des Idées ». Très tôt dans l’histoire du Festival, les débats sur la politique culturelle se sont invités. Initialement, les discussions se tenaient au Verger Urbain V, un écrin champêtre à l’abri du Palais des Papes. Le « Théâtre des Idées » comme on l’appelait dans les années 2000 avant de devenir en 2014 et pour un temps les « Ateliers de la pensée » a permis de créer un espace qui puisse rendre compte des discussions intellectuelles indispensables à la vitalité de la scène. Moi aussi j’ai besoin d’un petit coup de fouet : j’entame goulûment mon espresso. Mon addiction à la caféine est aussi grande que celle du festivalier marathonien qui oublie de manger et ne consomme que spectacles, plaisants ou déceptifs. Peut-être qu’il ne digère pas ? Il doit avoir un métabolisme plus performant que les autres pour la gestion des humeurs et des émotions esthétiques. Il court, par crainte d’être en retard. Il partage la même crainte que l’époux ronchon qui signifie d’un haussement de sourcils à son épouse qu’elle doit activer le pas alors même que c’est lui seul qui réclamait encore il y a peu et à l’heure pile du déjeuner de s’arrêter pour manger, l’avertissant du risque, au pire, de faire une syncope, et, au mieux, de ne pas réussir à l’accompagner au spectacle qu’elle a choisi pour eux. Il faut dire qu’il y a des dizaines de types de festivaliers, tous singuliers. Cette typologie n’est pas un impensé du Festival, bien au contraire. C’en est même l’un des moteurs. La question de connaître la nature du public d’Avignon a été centrale pour son fondateur Jean Vilar et pour le Théâtre National Populaire, mus par l’idée de mener une « politique du public » propre à la démocratisation culturelle. D’ailleurs, dès 1967, la sociologue Janine Larrue menait une première étude au CNRS. Sous l’impulsion d’Emmanuel Ethis et de ses collègues de l’université d’Avignon, la collecte et la publication depuis près de trente-cinq ans d’importantes données sur les publics du Festival, ses origines, ses classes sociales, ses habitudes et ses fréquentations culturelles, ne cessent de documenter les évolutions. Mon regard manque d’outils autant que de caféine.

***

Après la dernière gorgée de café, je m’installe dans les gradins et j’attends la venue de Bashar Murkus. Le metteur en scène et dramaturge palestinien qui travaille à Haïfa est le seul à présenter au Festival un spectacle, Yes Daddy, en langue arabe… la langue à l’honneur cette année. Dans les idées qu’ils échangent avec Julie Kretzschmar, Commissaire générale de la Saison Méditerranée et avec Pauline Donizeau, maîtresse de conférences, le metteur en scène dit son sentiment profond de honte en même temps que l’urgence à imaginer une base et un terreau fertiles, non empreints de la domination subie, pour construire une sorte de répertoire théâtral en langues arabes, et ce alors qu’au même moment son peuple connaît bombardements, morts et famines.

En 1968, deux mois après Mai 68, le Festival se tenait dans une ambiance ouvertement insurrectionnelle où c’était le Festival lui-même qui était remis en cause

Avignon est une tribune, un forum politique et sans doute peut-on regretter que certains conflits actuels n’y soient pas plus unanimement dénoncés. En 1968, deux mois après Mai 68, le Festival se tenait dans une ambiance ouvertement insurrectionnelle où c’était le Festival lui-même qui était remis en cause : la jeunesse revendiquait alors, avec le Living Theatre de Julian Beck et Judith Malina installé aux Carmes, un théâtre gratuit et révolutionnaire. En 1992, le Festival s’arrêtait toute une soirée pour la première fois de son histoire : les intermittents du spectacle imposaient une grève. Trois ans plus tard, suite à la chute de la ville bosniaque de Srebrenica juste avant le début de la 49e édition du Festival et assistant au martyr de la Bosnie, les principaux artistes associés au Festival, parmi lesquels Ariane Mnouchkine, Matthias Langhoff, Maguy Marin et Olivier Py, rejoints par François Verret et François Tanguy, se retrouvaient tous les jours à midi avec des centaines de festivaliers du In et du Off pour « faire les morts » devant le Palais des Papes et protester pacifiquement. Le 18 juillet, une Déclaration d’Avignon était lue toute la nuit, qui visait à alerter l’opinion française et internationale sur les menaces de la barbarie au cœur de l’Europe. Cette année, une Nouvelle Déclaration d’Avignon a été prononcée sur la même place que trente années auparavant pour dénoncer, en cinq langues, « les massacres orchestrés par l’État israélien à Gaza et dans les territoires occupés ». Elle est restée sans réponse de la part des dirigeants politiques.

Cette année, une Nouvelle Déclaration d’Avignon a été prononcée sur la même place que trente années auparavant pour dénoncer, en cinq langues, « les massacres orchestrés par l’État israélien à Gaza et dans les territoires occupés ». Elle est restée sans réponse de la part des dirigeants politiques.

J’essaie de me couvrir un peu, j’enfile un sweat acheté en soldes dans la première boutique à mon goût sur l’Avenue de la République. La plongée avignonnaise est une plongée dans le dehors par le dedans, une fenêtre sur les mondes. Le vent souffle pendant deux jours ensuite.

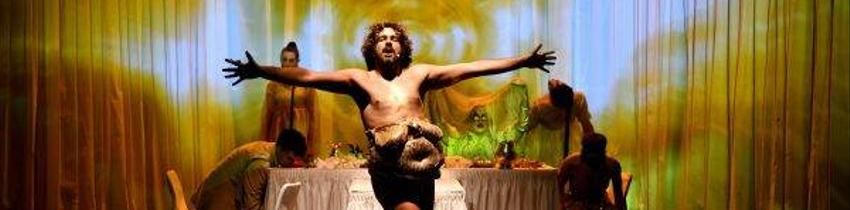

Dans le Cloître des Carmes, les chauve-souris virevoltent une fois la nuit tombée, attirées par la lumière des projecteurs installés au-dessus de la scène où l’on donne Israel et Mohamed, la création en français et en espagnol du metteur en scène et comédien Mohamed El Khatib et du danseur de flamenco Israel Galván. Les deux artistes reviennent, dans un face à face à la fois drôle, sincère et touchant, sur leurs parcours artistiques personnels, marqués pour chacun d’entre eux par une figure paternelle complexe, aussi encourageante que castratrice. Au plateau, les deux portraits de leurs pères sont suspendus à la manière des portraits présidentiels dans les édifices publics. C’est dire d’emblée l’honneur rendu aux pères et l’effroi respectueux qu’ils suscitent auprès d’El Khatib et de Galván : les deux hommes se ressemblent sur de nombreux aspects, tant est si bien que l’un peut parfois prendre la place de l’autre. El Khatib entre au plateau avec des chaussures de flamenco et un short de foot, Galván est revêtu d’une djellabah. Pourtant, chacun des deux artistes, dans une partition équilibrée et virtuose, va dire son père et son rapport au père en utilisant ses propres outils. El Khatib donne au récit et à la parole une place centrale, devenu à son tour le « ventriloque de son père maghrébin », taiseux et usant trop souvent de la force. Galván électrise l’assemblée de son flamenco iconoclaste, celui-là même qui l’a fait connaître et reconnaître et qui avait justement toujours déplu à ce père qui rêvait pour son fils né bègue et chauve une carrière ambitieuse mais bien en-deçà de celle de son fils aujourd’hui, qui croule sous les médailles, les prix et les distinctions. Les vidéos d’un entretien mené avec les deux pères fournissent la preuve documentaire d’un dialogue toujours en décalage de ces deux adultes-enfants qui avouent, aujourd’hui encore, la difficulté à répondre à leurs pères sans doute parce qu’ils ne parlent pas mais que leurs silences sont plus puissants et abyssaux que la moindre critique, fût-ce la plus violente et la plus véhémente. El Khatib et Galván sacrifient dans Mohamed et Israel l’enfant qu’ils ont été, pour renouer, en adultes et artistes accomplis, avec ceux d’où ils viennent ...