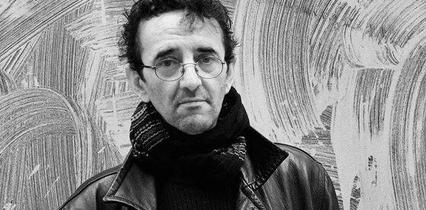

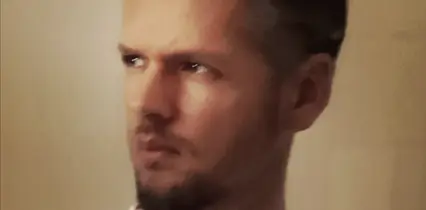

Avec l’opéra Les Incrédules présenté à l’occasion de la 79e édition du Festival d’Avignon après une création le 18 juin dernier à l’Opéra national de Nancy-Lorraine, Samuel Achache, accompagné de Sarah Le Picard, d’Antonin-Tri Hoang et de Florent Hubert explorent de manière encore plus ambitieuse leur réflexion autour des miracles, déjà amorcée avec La Symphonie tombée du ciel, créée à l’automne dernier. Les deux projets émanent d’une première étape commune : celle d’une enquête de terrain menée à Naples et dans ses alentours autour du miracle, de ce qu’il dit de nous, de ce qu’il engage auprès du croyant (religieux ou non d’ailleurs), de ce qu’il implique auprès de celui qui ne croit pas, auprès de l’incrédule. C’est ce dernier qui donne son titre à la nouvelle proposition de Samuel Achache, qui rassemble en fosse les 52 musiciens de l’Opéra national de Nancy-Lorraine, des chanteurs et chanteurs lyriques et un petit orchestre au plateau composé d’un saxophone, d’un accordéon, de percussions et du miraclophone, un mystérieux instrument qui fabrique de l’aléatoire musical.

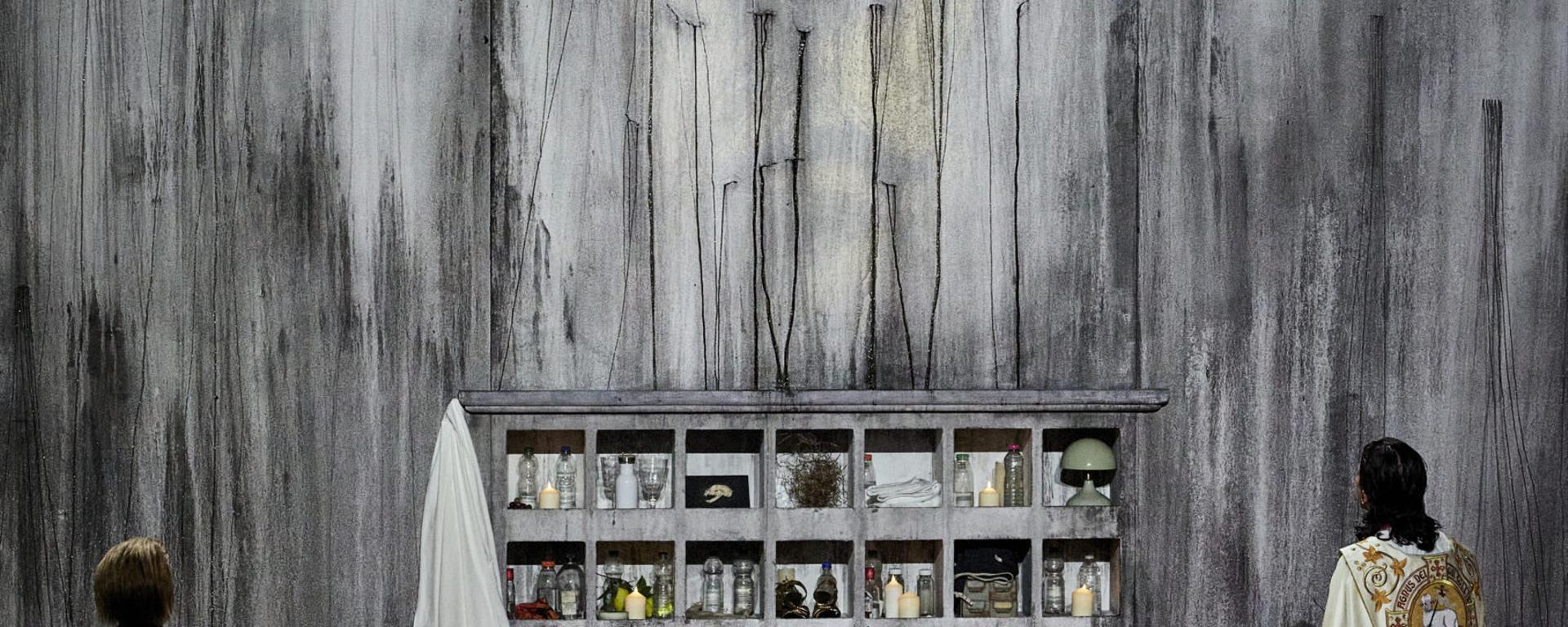

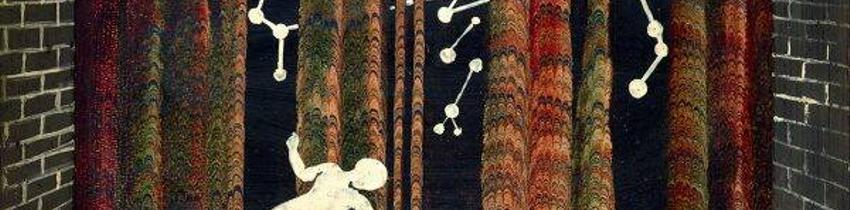

Lorsque les spectatrices et les spectateurs prennent place dans le Grand Opéra d’Avignon, les musiciens installés dans la fosse et dirigés par Nicolas Chesneau donnent à entendre des notes, lancées un peu comme ça, au petit bonheur la chance, par hasard. Ces notes inscrivent d’emblée la représentation sous le signe de l’aléatoire, du hasard, de cet accident qui fait que les choses adviennent en rompant toutes les chaînes de causalité et en nous privant de toute possibilité d’élucidation. Ce qui n’a pas d’explication autre que celle du prodige divin est un miracle. Avec ou sans intervention divine, au bord du plateau des Incrédules, le miraclophone conçu par Thibault Perriard – où des tiges de métal suspendues à un support peuvent être actionnées pour produire une musique elle aussi aléatoire au-dessus d’une grosse pièce de bois biseautée sur sa partie basse – accompagne les larmes des comédiens et chanteurs qui entrent en scène pour donner à voir et à entendre la chorégraphie de la tristesse et sa petite musique, somme toute assez partagée.

Ce qui n’a pas d’explication autre que celle du prodige divin est un miracle.

Du (presque prodigieux) mystère d’être

L’opéra s’ouvre sur une situation précise qui va servir de point de départ à cette nouvelle variation sur le thème du miracle : une jeune femme reçoit un appel lui annonçant la mort de sa mère, au moment-même où cette dernière, toute rajeunie, traverse le plateau sous le regard interloqué de cette fille qui ne sait plus qui ni quoi croire. De la cocasserie de cette situation, de ce miracle auquel peine à croire cette jeune femme dont on apprend qu’elle a une formation scientifique découle ensuite un vaste dédoublement, propre à l’écriture de l’opéra : les rôles principaux de la fille et de la mère sont dédoublés entre une chanteuse et une comédienne, faisant de l’une l’ombre de l’autre et inversement. En brouillant ainsi les liens de causalité et de génération entre les vivants et les morts comme entre la mère et la fille – c’est la fille qui prend sa mère sur ses genoux – l’opéra Les Incrédules dit la fonction pleinement thérapeutique et consolatrice du miracle, mais il semble pourtant insidieusement aller vers un éloge du doute, de l’incertitude, faisant de l’incrédule une figure fragile et courageuse.

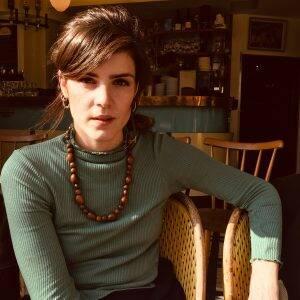

La dramaturgie, construite autour de cette incohérence initiale, avance ensuite selon une esthétique de l’écho où les voix et les paroles tantôt résonnent, tantôt se répondent et tantôt s’opposent, faisant émerger dans cette brèche, dans cette faille, tout le sel de l’existence, malicieuse dans ce qu’elle sait alterner douceur et cruauté. C’est d’une certaine façon le sens que l’on peut donner à l’ingrat aveu de la mère, interprétée par une Margot Alexandre qui navigue avec brio entre froideur cynique et sensualité juvénile lorsqu’elle révèle à sa fille (Sarah Le Picard et Jeanne Mendoche) regretter sa maternité. On s’en indigne par conformisme social mais l’on peut difficilement ne pas accepter que cela existe. Car il semble que la finesse des Incrédules repose sur la compréhension très fine de l’écriture d’un opéra : le spectacle se manifeste faussement anecdotique et tend, par le dédoublement des mères, des voix, des générations, vers une sorte de confiance et de joie candides dans le fait de naître et d’être au monde.

On s’en indigne par conformisme social mais l’on peut difficilement ne pas accepter que cela existe.

L’imagination contre le miracle

Voir dans Les Incrédules de Samuel Achache une énième manière de traiter du rapport singulier à la mère, voyant dans le plateau le nouveau divan, bien inconfortable, d’un psychanalyste serait enfermer la proposition dans une lecture incomplète quand tout, jusqu’à l’impressionnante scénographie de Lisa Navarro, est une invitation à pousser des portes, à voir les choses ...