En 1806 commence pour le poète allemand Hölderlin une période de réclusion qui durera jusqu’à la fin de sa vie. Cette réclusion fut interprétée par l’essentiel de ses contemporains – et encore interprétée aujourd’hui – comme la manifestation d’une folie incurable. En effet, Hölderlin est d’abord interné, déclaré fou, puis logé chez un menuisier, Ernst Zimmer, à Tübingen, où il occupe une chambre située dans une tour avec vue sur le Neckar, un affluent du Rhin. Il y passera trente-six ans, soit la moitié de sa vie.

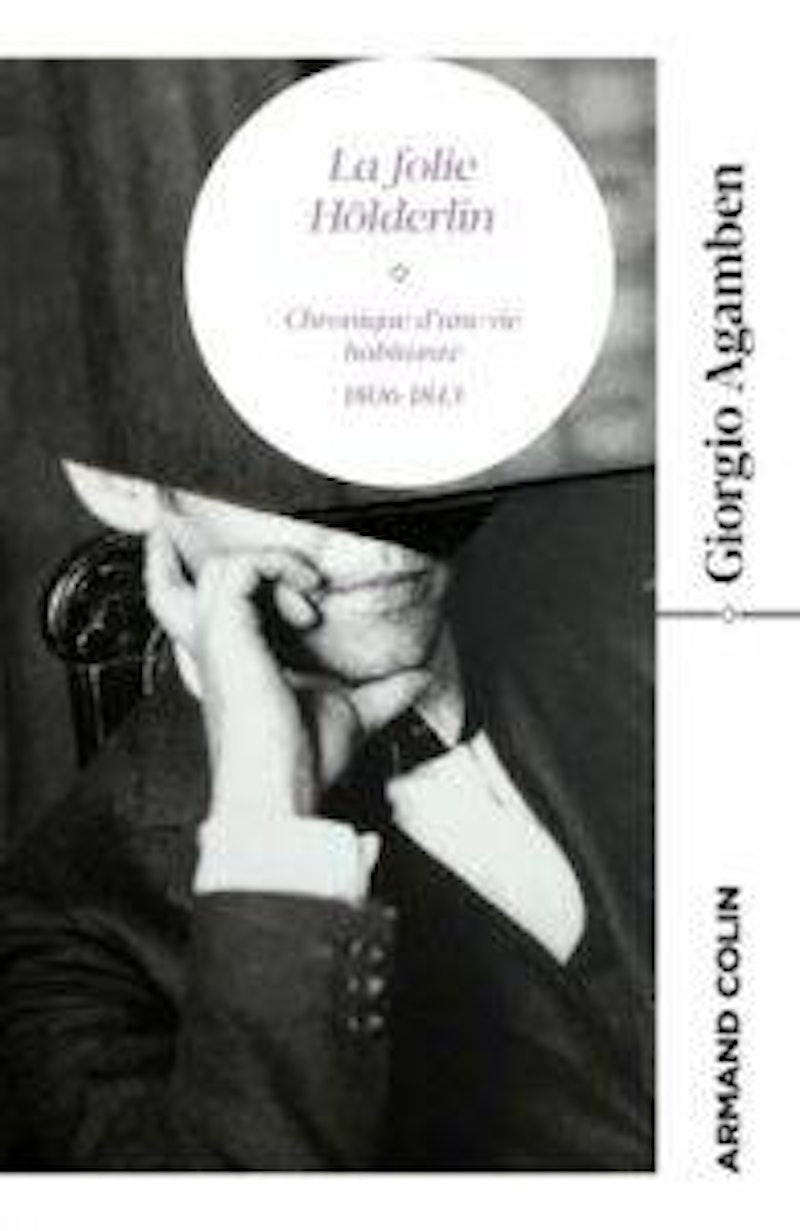

La folie Hölderlin – Chronique d’une vie habitante, paru aux Editions Armand Colin, se présente comme un recueil de faits, de témoignages, de lettres ayant trait à l’existence du poète durant ces trente-six années. Cette chronique est entourée d’un prologue et d’un épilogue, dans lesquels le philosophe italien Giorgio Agamben redonne un sens à cette destinée devenue anonyme.

Chez Zimmer, Hölderlin joue de la flûte ou du piano, chante, dessine, se balade, reçoit parfois des visiteurs, écrit des lettres et quelques poèmes et regarde, depuis sa fenêtre, le cours du Neckar. Bien que traversant ponctuellement des épisodes de crise ou de maladie, il mène une vie apaisée, calme, en apparence anodine. Son premier biographe note qu’il répète souvent cette phrase « Il ne m’arrive rien ». Alors qu’il s’intéressa et participa à sa mesure, durant la première partie de sa vie, aux événements de son temps ; dans la seconde, il se retire de la société et de l’Histoire. Agamben rend manifeste ce retrait du monde en mettant face à face évènements historiques et faits relevant de la vie quotidienne du reclus. La figure de Goethe, poète officiel de l’Allemagne, impliqué en politique et faisant l’objet de nombreux honneurs, est convoquée comme miroir inversé d’Hölderlin.

Cette sortie de l’histoire, Giorgio Agamben, l’interprète comme un retrait volontaire, les idées poétiques et philosophiques d’Hölderlin n’étant plus compatibles avec son époque. Dans son roman Hypérion, celui-ci rêvait en effet d’une nation allemande nouvelle, à la fois révolutionnaire et antique, belle à l’image de l’idéal grec. Ce rêve aboutira à une déception : Hölderlin a l’impression de vivre dans une société où la poésie véritable n’a pas sa place : « À partir d’un certain moment, au seuil de la modernité, les poètes prennent eux aussi conscience qu’ils ne peuvent plus s’adresser à un peuple, le poète comprend lui aussi qu’il parle à un peuple qui n’existe plus ou, s’il existe, ne peut, ni ne veut l’écouter ». Dans une lettre à son ami Neuffer, Hölderlin explique d’ailleurs avoir pris refuge au sein de la philosophie. Or, le philosophe, depuis Socrate, est une figure d’exil, mais d’un exil particulier, immobile : « La philosophie naît au moment où quelques hommes se rendent compte qu’ils n’ont plus le sentiment d’appartenir à un peuple, qu’un peuple tel que celui auquel les poètes croyaient pouvoir s’adresser n’existe pas ou s’est changé en quelque chose d’étranger et d’hostile. La philosophie est avant tout cet exil d’un homme au milieu des hommes, cette façon pour le philosophe d’être un étranger dans la ville où il se trouve vivre… »

« Sa maison est folie divine », traduction d’Ajax de Sophocle

Cette vie de retrait fut au contraire considérée par les contemporains du poète comme l’une des expressions d’une folie qui avait dépossédé le génie de lui-même. Ce diagnostic, par ailleurs ambigu, est pour Agamben le signe d’une incompréhension fondamentale, face à un comportement dont nous ne saisissons pas la portée, la facilité étant effectivement d’employer ce terme, « folie » – qui dispense celui qui l’emploie de tout effort d’interprétation.

À rebours de cette capitulation face à l’incompréhensible, le chercheur italien s’attache donc à restituer le sens de cette réclusion, à lui donner une vérité philosophique et poétique. Jetant un pont entre deux rives, il tisse entre les deux moitiés de la vie du poète un réseau d’échos. Chez Zimmer, le poète et penseur allemand aurait ainsi donné corps à des réflexions entamées en amont. Sa folie serait un choix, conscient ou inconscient : « Le problème n’est pas de savoir si Hölderlin était fou ou non. Pas plus que de savoir s’il croyait ou non être fou. L’essentiel est au fond qu’il ait voulu l’être, ou plutôt que la folie lui soit apparue à un certain moment comme une nécessité, comme quelque chose à quoi il ne pouvait se soustraire sans lâcheté, puisque « comme le vieux Tantale, il avait reçu des Dieux plus qu’il ne pouvait supporter ». »

« Mais les poètes seuls fondent ce qui demeure » Souvenir

À partir notamment des écrits théoriques d’Hölderlin concernant la poésie et la littérature antique (Remarques sur Oedipe, Remarques sur Antigone, La démarche de l’esprit poétique, Sur la différence des genres poétiques,…) le philosophe propose d’explorer la « folie » du poète. Cette question de la folie apparaît d’emblée comme intrinsèquement liée au langage. Tous les visiteurs du reclus remarquent la nature obscure, incohérente, répétitive des propos de celui qui devint également réputé pour s’adresser à ses hôtes de façon extrêmement cérémonieuse, les affublant de titres et d’honneurs, ou pour signer ces poèmes de patronymes inventés. Sa traduction de Sophocle, illisible aux yeux de beaucoup, fut également perçue comme un signe annonciateur de cette folie, qui s’attaquait à l’âme même du poète, sa parole.

Hölderlin propose en effet une traduction surlittérale des textes, par laquelle il désarticule sa propre langue, l’allemand, pour qu’elle adhère totalement au grec, si bien que le lecteur allemand a l’impression de lire dans une langue étrangère. Alors qu’une traduction est communément définie comme une façon de faire voyager un sens d’une langue à une autre, Walter Benjamin distingue dans La tâche du traducteur, une autre conception de la traduction, qui s’apparente, plutôt qu’à la transposition d’un sens, à une quête au sein même du langage, dans laquelle « le sens n’est effleuré par les vents du langage qu’à la manière d’une harpe éolienne. » et « plonge d’abîme en abîme, jusqu’à risquer de se perdre dans l’abysse insondable de la langue. » Or, un tel exercice de traduction comporte un risque – « que les portes d’une langue si grand-ouvertes et vaincues se referment sur le traducteur et l’enferment dans le silence. » Hölderlin pourrait donc être un de ces aventuriers de la parole ; la poussant à ses limites, il se risque à en contempler l’abîme et à sombrer dans l’hermétisme. Il s’agit, en exposant la langue elle-même, plutôt que le sens qu’elle est censée charrier, de rendre sensible, par son absence même, ce qui reste à jamais intraduisible, le sacré : « On comprend qu’une telle tâche ne puisse être entreprise par un poète en qui se conserveraient les critères communs du raisonnable. »

Cette transmutation de la langue est au cœur de la démarche créatrice et poétique d’Hölderlin. Il cherche, comme il l’explique, dans une lettre à son ami Böhlendorf, à exercer un « libre usage du propre », c’est-à-dire à se réapproprier librement son élément natal, par un détour par l’étranger, le grec. Après ses traductions de Sophocle, il écrit les Hymnes, où il désarticule la forme poétique grecque par excellence en saturant ses vers de parataxes et césures, abandonnant ainsi le principe de la connexion logique par le sens. En rendant apparentes les contradictions de la langue, il met en œuvre une nouvelle forme de connexion, dans le déchirement même de la parole et de l’esprit. Dans Démarche de l’esprit poétique, Hölderlin explique ainsi que la tâche du poète est de saisir une unité à travers la multiplicité, et de la restituer par l’alternance harmonique sans la briser : « … et sa tâche ultime est de préserver dans le jeu de ces alternances harmoniques un fil conducteur, une mémoire, de sorte que l’esprit reste présent à lui-même non pas à tel moment puis à tel autre, mais durablement dans l’un et l’autre moment et dans les différentes tonalités, tout comme il est totalement présent à lui-même dans l’unité infinie… ». Cette démarche est profondément philosophique. Les penseurs de son temps, à l’image d’Hegel et de Schiller, étaient tourmentés par l’idée d’unité. Quand un philosophe tente de la comprendre, Hölderlin veut l’atteindre dans son art.

Pour Agamben, c’est cet effort que poursuit Hölderlin chez Zimmer, dans les poèmes de la Tour, où se succèdent images de nature sans agencement logique, comme dans son quotidien, où la continuité traditionnelle des actes et des paroles semble brisée, laissant place à une répétition en apparence stérile.

« Au loin va la vie habitante des hommes… », La Vue

Dans sa tour, Hölderlin vit une vie saturée d’habituel, extrêmement répétitive, en apparence insignifiante, mais en réalité chargée poétiquement, philosophiquement et même politiquement de sens. Dans l’épilogue, Agamben conceptualise ainsi un type de vie, qu’il nomme « vie habitante », expression reprise du dernier poème d’Hölderlin. Il fait du poète l’archétype de cette « vie habitante », qui ne trouve pas sa continuité dans l’agencement logique de la langue ou l’enchaînement causal des actes, mais dans une forme d’immobilité rythmée par la répétition : « Il n’y a pas plus de coordination entre les moments de la vie qu’entre les pensées et les vers disjoints du poète, car ils se trouvent « plus infiniment connectés », non pas selon un « arrangement logique », mais juxtaposés et conjoints dans un état de stase. » Dans cette vie, la frontière entre le sujet et son action, entre l’activité et la passivité, se trouve abolie par l’habitude.

Le poète ne se contente pas de vivre ce mode de vie ; il l’expose également. Agamben lit en effet les originalités auxquelles se livre le poète devant ses invités comme une forme de représentation, théâtrale et ironique. Alors que beaucoup de commentateurs ne placent l’existence tardive du poète que sous le signe du tragique, Agamben la lie également au genre comique. Là où la tragédie met en scène des confrontations violentes qui se résolvent dans le sacrifice, la comédie doit être « une image fidèle mais, poétiquement comprise et représentée artistiquement de la vie qu’on dit habituelle », comme l’explique le poète dans la critique d’une pièce de théâtre. C’est donc par la représentation que l’habitude acquiert un sens artistique réel. Se donnant littéralement en spectacle à ses invités – puisque sa folie douce ne peut avoir un sens que représentée -, Hölderlin brouille la frontière traditionnelle entre vie privée et vie publique. Ainsi, il ne coupe jamais totalement avec la société et en préfigure même une forme nouvelle : « Ni privée, ni publique, sa vie habitante constitue peut-être en cela l’héritage proprement politique que le poète lègue à l’histoire de la pensée. En cela aussi, il est proche de nous, de ceux d’entre nous qui ne savent plus rien de la distinction entre les deux sphères. Sa vie est la prophétie de quelque chose que son époque n’avait aucun moyen de penser sans basculer dans la folie. »

Giorgio Agamben fait la chronique d’une vie qui, loin d’être insensée, laisse entrevoir un sens poétique, philosophique et politique profond. Il combat donc fermement la thèse de la folie. Se montrant parfois de mauvaise foi, il en minimise certaines manifestations. Pourtant, comme il le dit lui-même, il importe peu que le poète soit fou, la folie divine pouvant raisonner d’un sens supérieur. Les manifestations de cette « folie » sont interprétées à l’aune de thèses qu’il impute peut-être trop facilement au poète. Le lecteur retrouvera ainsi certains thèmes qui animent la pensée du philosophe italien, notamment l’idée de forme de vie. Agamben dans sa volonté de faire d’Hölderlin la figure archétypale d’une de ces formes de vie n’évite pas l’écueil de la surinterprétation. Cette « vie habitante », surinvestie de significations, perd un peu de son aura de mystère et de sacré. Néanmoins, cet essai très riche en idées laisse le lecteur relativement libre de suivre ou non les différentes pistes interprétatives proposées. Agamben oriente plus qu’il ne dirige son regard. Ces chroniques apparaissant comme un point de fuite, où plusieurs réseaux de signification convergent pour former un sens, qui ne cesse pourtant de s’échapper à l’horizon. Le voile de mystère qui repose sur la folie d’Hölderlin n’est donc pas totalement levé et « La question « que signifie habiter poétiquement ? » attend toujours une réponse. »