Les tribulations d’une française dans le Veneto.

1.

Bagno Marconi résiste mal aux bourrasques.

Palmiers, serviettes et parasols dansent un joyeux ballet et tournent en dérision ce bar de plage situé à un deux cents mètres du Palazzo Del Cinéma, à la manière d’une scène de Fellini qui ne lésinait pas sur les gros ventilateurs ou encore des scènes de Party (1996) de Manuel de Oliveira, où l’on voit littéralement voltiger la bourgeoisie compassée.

Dans ce restaurant sans éclat, on mange des pizzas et des penne à base de Mutti sur une playlist IA qui joue à l’envie des standards-ersatz entre Blossom Dearie et Diana Krall.

Entre tradition et modernité, le Festival de cinéma le plus vieux du monde (1932), exhale ses relents fascistes d’établissements balnéaires et de monuments art déc’ en proposant chaque année, une nouvelle édition de films internationaux en compétition dans quatre sections distinctes. Vingt-et-un films en compétition officielle, dont trois films français cette année.

Alberto Barbera, le directeur artistique du festival, nous envoie des ondes positives, rivalisant avec le palmarès de son homologue cannois, qui avait également sélectionné trois films français en compétition.

— I sveikata!!

— Sveitaka !

Il est vingt heures et on trinque au Spritz al Cynar et à la vodka avec l’équipe franco-lituanienne (fraîchement débarquée sur les plages du Lido, mais déjà avec un taux d’alcool record dans le sang) du film Laguna en compétition dans la section « Giornate degli autori » – équivalent de la Quinzaine des cinéastes à Cannes.

Préside à la table, une enfant, belle comme le jour, la chevelure blonde ondoyante. Son prénom : Una, elle est le premier rôle. Enfant-star à l’aura développée, mais à la candeur intacte, hautement castable pour jouer Heidi ou bouton d’or.

Après une première saturation d’alcool et d’écoute de soupe artificielle bebop, on s’inquiète pour la première de demain, les interrogations fusent :

— Est-ce que le son va être bon ? Il paraît qu’il est affreux dans cette salle et le film a eu des problèmes en post-prod.

— On n’a pas de taxi pour demain, toutes les compagnies sont compl�ètes et le festival n’a pas de solution pour nous. On est tout petit ici.

— Est-ce que Šarūnas va se lever? C’est tôt une projection à 11h pour lui…*— Vous avez vos robes?

— Ça oui, là-dessus, on est ok. Peut-être « overdressed ».

— Non jamais « overdressed » ici, même pour les projos de l’après-midi.

— J’ai un problème de chaussures. J’ai pris deux pieds gauches.

— Never mind.

— Vous connaissez la crème de pistache?

— C’est alcoolisé ?

— Non, enfin oui, mais pas vraiment. Goûte, on a tout bu.

— Ah oui, c’est sucré, dis donc ! C’est une sorte de « Baileys » italien.

— Je peux vous prendre avec la barca demain. Je pense qu’à cinq avec nos gabarits on tiendra.

Alina, à la silhouette de danseuse de ballet russe, habillée dans un ensemble fluide genre bambou, ventre et demi-jambes nus, revient des toilettes agitant un bout de papier et s’écriant : « J’ai eu le numéro du serveur ! ». Un beau David au regard torpide et à la moustache bien fournie.

Le scénariste, un français de Berlin, se retourne vers moi :

— J’ai une place pour toi, pour le Herzog à 21:45 si tu veux.

2.

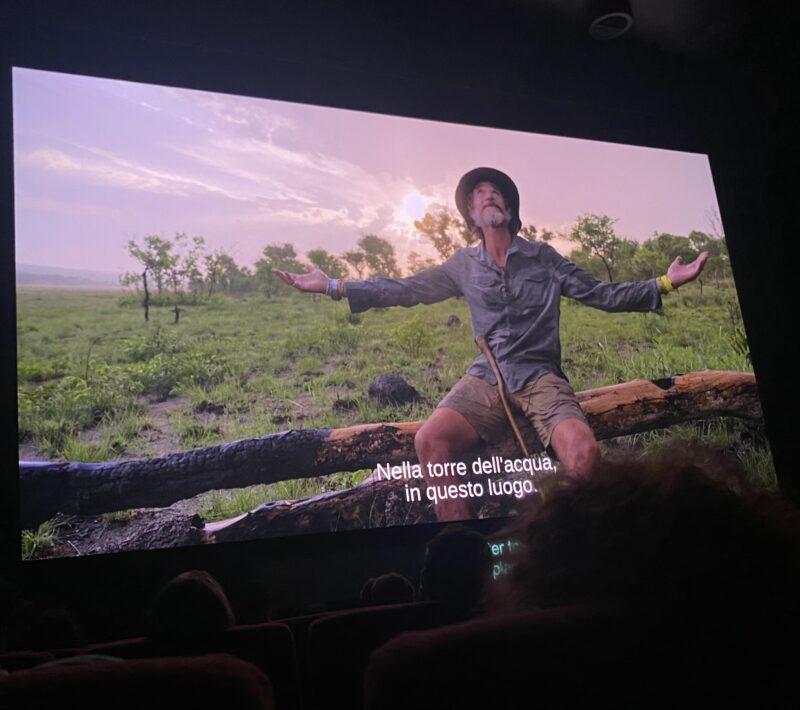

Ça en fait un paquet de monde pour un docu sur les éléphants !

Sur les « ghosts elephants », pardon. Ces éléphants tellement imposants qu’ils ont des structures osseuses proches des mastodontes préhistoriques.

Naturalisé et conservé par un centre de recherche américain, Henri, est le mètre étalon et dernier visible de cette espèce, il est le fantasme d’un Indiana Jones toqué – aussi toqué que Werner Herzog – et qui, depuis des décennies, consacre sa vie à la quête du spécimen.

Cette fois-ci, il embarque Herzog dans l’aventure, au cœur d’une tribu angolaise, les derniers hommes susceptibles de débusquer l’animal.

La folie est toujours présente, et les animaux sauvages, comme précédemment avec Grizzly Man (2005), fascine et exalte encore un Herzog, quatre-vingt-deux ans, invisible à l’écran, mais en voix off sur toute la durée du film.

On entre dans le film par des plans aériens bluffants et le timbre de voix d’un Werner qui joue au Preminger en instillant un mystère digne d’un film noir.

On retient des plans sous-marins hallucinés de pattes colossales soulevant du limon ou de gros plans sur des visages madrés au son de musiques tribales aux effets psychoactifs.

Mais, à l’arrivée, un film plutôt conventionnel du genre documentaire Arte, répétitif et décevant.

Spoiler : Indiana Jones ne se fait pas tuer, ni mordre, ni chatouiller par un éléphant. Indiana Jones est en fait un type plutôt banal qui prend le vaporetto pour aller à la première, à la différence qu’il n’a pas de tenue civile, toujours en tenue de safari au cas où un « ghost éléphant » surgirait de la lagune.

Il pleut, il est tard, et le voyage retour sur la barque de nuit s’annonce aventureux, d’autant que ma place est à la proue où le risque de ressac est accru – j’aurais dû prendre mon K-way, je le savais.

3.

Dans l’embrasure de la coulisse, à l’entrée de la salle : Alina, galbée dans une robe drapée couleur marron glacé et parée de larges boucles d’oreilles en forme de feuilles de ginkgo, pose la main sur l’épaule d’Una, vêtue d’une robe en soie satinée couleur sapin à la mode antique. Derrière elles, la présence grave d’un homme au magnétisme noir, un Klaus Kinski lituanien : Šarūnas Bartas.

— Vous ne gagnez pas d’argent, mais vous n’en perdez pas avec ce film ?

— Joker, répond la co-productrice française du film de Laguna.

Šarūnas a une réputation d’auteur-réalisateur sulfureux qui tourne frénétiquement des films expérimentaux. Laguna est en dehors de sa filmographie, c’est un film intime : « un journal de deuil ». La genèse du film est compliquée et s’étale sur quatre années de tournage au Mexique avec d’abord le désir de filmer les Mexicains, la vie d’un village paupérisé par la catastrophe d’un cyclone, puis d’orienter le film sur la relation d’un père (Šarūnas joue son propre rôle) et de sa fille (incarnée par Una : sa fille à la ville comme à la scène), face au deuil impossible d’une fille ainée, âgée de vingt-quatre ans, décédée sur les lieux.

Plus de deux cent quatre-vingts heures de rushs soit pas loin d’un film d’Abdellatif Kechiche, et des sauvegardes qui excèdent le budget initialement prévu. La version 17, soit le film projeté à Venise, est un artefact composite, irrégulier, inabouti et donc fragile.

Le monteur de MEKTOUB MY LOVE INTERMEZZO: canto Uno, dans le dernier papier que Libération consacre au réalisateur, rapportait qu’une partie de la critique avait été dithyrambique sur le film, chose qui avait amusé l’équipe, car pour eux, ils avaient montré « un ours ». Effectivement, la critique a pour habitude de voir des films finis et jamais de la matière brute.

Du charme de ce qui résiste malgré l’acharnement obstiné en salle de montage, du perfectible, de la matière restée vivante et indisciplinée, celle qui rend dingue les monteurs dont la Française, Lucie Jego, sur Laguna, qui s’est arrachée les cheveux devant toutes les heures de film animalier : de l’accouchement d’une tortue à la prise d’un iguane.

Au mitan du film lituanien s’opère un twist : la caméra se focalise désormais sur la fille du réalisateur, orpheline de sa sœur décédée, Ina Marija Bartas, que l’on voit au tout début du film dans des archives noir et blanc sur les plages du Mexique et plus tard, dans une chambre monacale, soliloquer des paroles intimes et poétiques, au sujet de l’enfance perdue et du sentiment océanique, comme si elle répétait un rôle d’une pièce de Tchekhov.

Elle avait toutes les prédispositions pour une mort prématurée, ce n’était pas un accident, semble nous dire ce choix d’image.

— Šarūnas, c’est du cinéma de cinéphile, il faut connaître.

Il faut connaître oui, car celui qui a eu une rétrospective à Beaubourg en 2016 est resté discret sinon mutique, tout au long de sa carrière. Porté aux nues par la critique française, il était une incarnation du zeitgeist des années 90. Il apparaît notamment, dans Pola X, de Léos Carax auprès de sa compagne et actrice fétiche de l’époque, Ekaterina Golubeva, suicidée à quarante-quatre ans, mère d’Ina Marija.

On se demande comment cette enfant, Una, qui porte le deuil de sa sœur et aussi préservée dans sa joie, dans sa nature d’enfant qui rit et sautille.

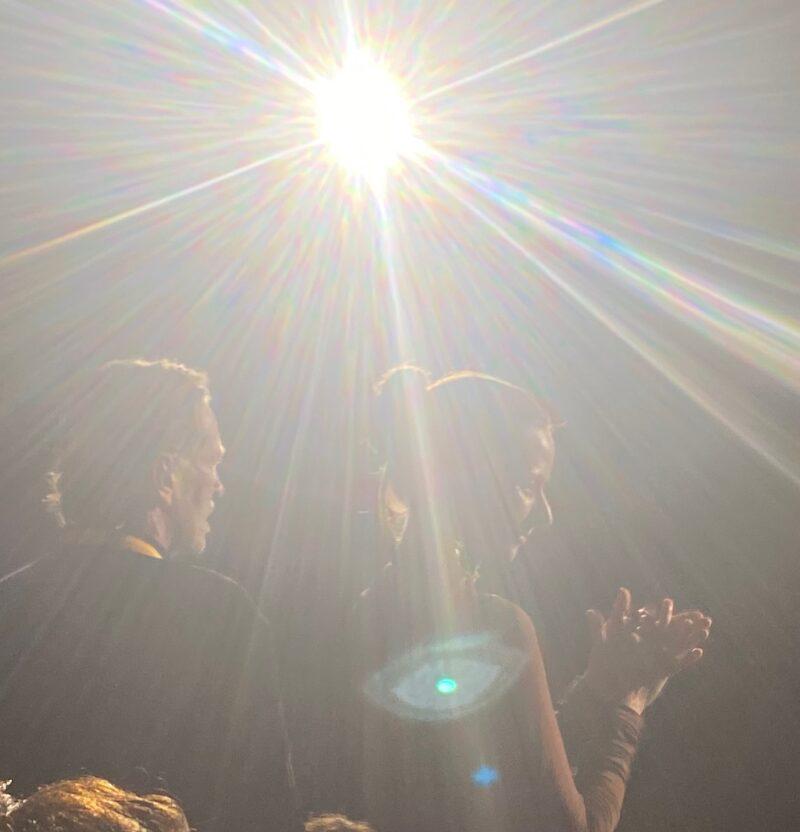

L’émotion est plus que palpable au générique de fin, lorsque les lumières jettent leurs éclats sur les visages d’Ina et de Šarūnas. Tous les regards convergent sur cette petite fille, cette étoile née. Difficile de ne pas verser une larme à sa prise de parole :

— It coudn’t be more perfect, nous confie-t-elle fébrilement.

À peine le temps d’avaler une mauvaise pizza sous une pluie battante, qu’il faut retourner en salle climatisée (les Italiens veulent notre peau !). Un Jerry Lewis restauré au titre qui sonne : « The Delicate delinquent ». C’est presque jubilatoire de passer ainsi du coq à l’âne. Hé mince, c’est quand même drôlement bien ! Certainement ce que j’ai vu de mieux pendant le festival.

La scène d’exposition façon « West Side story », la guerre des gangs chorégraphiée dans une ruelle glauque exiguë avant que Jerry, le clown, sortant ses poubelles n’intervienne par mégarde au centre de la rixe, et fasse cesser la scène en déclenchant le générique par un lazzi irrésistible. Irrésistible, malgré le vent polaire dans ma nuque ; la copie restaurée superbe.

Dans la même salle, on enchaine avec un documentaire sur le dernier Coppola réalisé par Mike Figgis qui est là pour présenter le film (!), mais pas pour un Q and A (faut pas déconner !). Un panégyrique redondant de plus de deux heures… dommage.

On retient que la relation entre Francis et Shia (Labeouf) n’était pas simple.

Ils ne retravailleront pas ensemble, mais ça va, ils sont restés bons copains, in fine. Les Lituaniens sont à la sortie de la salle, les filles ont troqué leurs talons contre des ballerines ; Šarūnas a l’air plus détendu, ça boit encore des Spritz.

La monteuse, qui s’avère être de plus en plus masochiste (le gène masochiste étant indispensable à la profession) rêve d’aller à Poveglia, l’île hantée de la lagune vénitienne. Il est interdit de s’y rendre, me dit-elle. Personnellement, j’y suis déjà allée. Tous les passionnés d’Urbex aussi. L’île était par ailleurs en vente pour la modique somme de 513.000 euros avant que la vente ne soit bloquée par une association locale. On y avait tous pensé à ce moment-là. Elle, rêve d’en faire un lieu culturel avec des salles de cinéma. À ce propos, elle nous recommande l’ancienne école de médecine navale à Rochefort, lieu abandonné qu’elle avait aussi imaginé en lieu culturel.

La pluie s’abat derechef, diluvienne, pas beaucoup d’auvents dans les constructions fascistes. Après une « fête » de film qui ressemblait davantage à un pot protocolaire sans alcool, entre gens de cinéma on parle argent, subventions, agréments, on confronte nos expériences avec tel ou tel réalisateurs. La part de gâteau est mince pour les films indépendants comme celui de Šarūnas, mais les co-productions, ça permet de faire plus de films et c’est moins lourd.

Plusieurs questions que je relève : Peut-on encore faire des films hors système ? Des films pirates ? Sans passer par la machine du CNC ? Est-ce que cet entre-soi, qui redistribue toujours cette manne d’argent public aux mêmes réalisateurs, ne crée pas finalement un cinéma français égotripique et veule ?

— Le problème c’est qu’ils ont trop d’argent et nous pas assez.

Il est tard, la pluie à nouveau fait rage. La monteuse enfile sa parka décidée à braver les intempéries au travers de la ville. On fait des lits sur des canapés et des matelas superposés, sur une bande-son signée Morricone : Chi l’ha vista morire? Un giallo à Venise.

4.

Il faut être sacrément cinémaniaque pour se rendre en salle à 8h30, ou un peu vampire voulant être vampirisé à l’heure du premier jour.

Je voulais à tout prix voir le film de Valérie Donzelli, À pied d’œuvre, sans en connaître véritablement la ou les raisons. Je n’ai jamais eu un amour immense pour cette cinéaste.

Peut-être parce que je me rappelais de ce concert à Pigalle où elle était et où j’étais aussi, un peu par hasard, avec cette amie qui m’a dit que je lui ressemblais… Peut-être (indubitablement) pour l’acteur Bastien Bouillon, pour lequel au contraire, je suis très enthousiaste, et parce qu’à fortiori il y joue un écrivain fauché, peut-être encore, pour le titre, pour cette expression désuète que j’identifie comme étant une isotopie du commencement et du labeur, avec, cette ambiguïté liée aux entrées sémantiques multiples du terme « œuvre » qui désigne tout aussi bien le « travail », au sens générique, que l’œuvre d’art ou encore la construction, dans les expressions : « gros œuvre », « petit œuvre » ou « second œuvre ».

Se mettre à écrire c’est donc se mettre au travail, c’est donc bâtir – démolir aussi.

Finalement, j’en avais des raisons subconscientes d’aller voir ce film.

5. EXTÉRIEUR JOUR

SORTIE SALLA DARSENA

Quand un film vous énerve à ce point, c’est bien qu’il réussit une chose, qu’il produit des affects puissants. D’intensité proche de l’ébullition. Le système nerveux sympathique déclenché, la mécanique reptilienne de la lutte activée :

« Indécent ! » « Immoral » « Déconnecté ! »

J’éructais, je fulminais en adjectifs intérieurement.

Mais j’y reviendrai plus tard, dans un autre papier réservé au film et aux conditions qui ont rendu possible ce film, je ne vais pas m’étendre ici davantage. Difficile d’embrayer sur autre chose ensuite.

Pour m’apaiser, je retournais m’installer en plein cagnard dans la barque, en attendant mes camarades encore en projection du Park Chan Wook et du Claire Simon, en noircissant rageusement mon cahier de pensées fielleuses, arrachant la chair savoureuse de figues noires achetées sur le chemin.

Un soleil tout aussi assassin que celui de L’Étranger de Camus. Le Ozon en compétition officielle que je n’irai pas voir. Ça me rappelle trop un cinéma d’après-guerre, atonique. Des adaptations littéraires avec Gérard Philippe.

Pas tellement envie de voir non plus l’adaptation (Emmanuel Carrère) du Mage du Kremlin, The Wizard of the Kremlin d’Olivier Assayas (Le Kremlin en anglais, cherchez l’erreur…), troisième et dernier film français en compet’.

Quelques jours auparavant, avant mon arrivée à Venise, lorsque je vendais de beaux chiffons pour gagner ma croûte sur une île de la côte ouest, une femme, la cinquantaine à l’image de la clientèle, s’était écriée :

— Vous allez à la Mostra ! Alors, allez voir le Assayas !

Ce à quoi j’avais r�épondu immédiatement, et avec toute l’irrévérence et la sincérité d’une saisonnière harassée :

— Arfff… non ça ne me donne pas du tout envie…!

Elle faisait partie de la boîte de prod du film. Elle est partie, piquée, sans acheter le quatre fils qu’elle avait entre les mains. Plus tard, entre deux orages, je pique une tête dans la lagune, en plein milieu de la « nationale » balisée par les bricole.

Peur qu’un silure viennent me croquer une jambe. Tout ce cinéma rend psychotique. On me file l’accréditation d’un type, Bertrand, sexagénaire qui à l’air d’un PDG luxembourgeois ou d’un Michel Barnier qui a la banane.

J’invente des stratégies ubuesques de passage forcé au contrôle :

- Première option : à la Peter Sellers, je me grime. Faux ventre, perruque, prothèses… j’essaye de trouver l’accent luxembourgeois, proche du Suisse qui ralentit les fins de phrases. Je finis par faire l’accent belge, comme à chaque fois. Voix rentrée et gutturale. Borborygmes dont sourdent les termes : « Lausanne », « gaufres »,« peigne à moustache ».

- Seconde option : à la Jerry Lewis, quelqu’un me bouscule et je pars la tête la première dans une course effrénée qui me projette directement dans la salle, jusqu’à la rangée J, fauteuil 10. Osé.

Alors que le festival bat son plein, mon QI – non, pas mon quotient intellectuel, mon Ch’i autrement dit mon énergie vitale en médecine chinoise – est au deuxième sous-sol. Quand, dans le vaporetto, j’apprends que le Lucrecia Martel pour lequel j’ai une place est un documentaire sur un homicide et dure deux heures, j’ai envie de faire demi-tour.

La salle est clairsemée. L’horaire tardif cumulé à l’âpreté du sujet a dû en décourager plus d’un. Je dois l’avouer, honteusement, que je ne suis pas restée – la possibilité de rentrer à Venise par la barque ayant eu raison de la deuxième heure du film. J’ai néanmoins, le sentiment désagréable d’être passé à côté du plus brillant documentaire du festival, dont la quantité cette année était sans précédent.

Par conséquent, je n’écrirai pas sur la dialectique de l’image ni sur les images dialectiques. Je ne décrirai pas les images-archives ni les images-réalisées, les premières, floues, quasi abstraites, celles de la preuve à conviction, celles de l’homicide, les secondes, infiniment précises, les plans des satellites, les images ariennes de la ZAD. Je ne parlerai pas des « fulgurations » qui crée un arrêt, un temps suspendu, nécessaire au temps de l’enquête, à la vérité qui doit advenir. Je laisserai d’autres l’écrire.

6. INTÉRIEUR NUIT

APPARTEMENT VÉTUSTE, VENISE.

— Quel sera votre angle pour cette enquête alors?

Le nouveau président du CNC, à la bonhommie naturelle et à l’œil vibrant, s’enquiert sincèrement de mon papier gonzo. Je dis que l’angle c’est moi, au jour le jour, au gré des rencontres. Ce qui suscite un silence dubitatif, mais qui n’invalide pas pour autant ma réponse.

On fait désormais attention à ce que l’on dit. On pèse nos mots.

Plus question de dire que le Donzelli était à chier, on s’intéresse plutôt à nos hôtes :

— Quels sont les films sur Venise que vous aimez le plus ?

— Pour moi, Venise, c’est par la littérature plus que par le cinéma. Aqua Alta de Joseph Brodsky est le livre qui dépeint le mieux Venise.

Un président du centre de l’image animée, ancien normalien et ancien directeur du cabinet de la ministre de la Culture, qui fait montre d’une grande érudition et, pour qui, on le conçoit, il serait vulgaire d’aborder la Sérénissime par le cinéma. On ne citera aucunement Mort à Venise ou Don’t look Now, giallo formidable de Nicolas Roeg, mais référence éculée des cinéphiles, dans cette conversation.

On met un peu d’eau dans notre vin. L’exception française a du bon, et ses représentants sont d’une charmante compagnie.

Alors oui, on n’a pas eu l’avance sur recette ni celle d’après réalisation, ni l’Aide au cinéma du monde, et oui, l’appel à projets des scénarii transalpins nous a été refusé, mais quand même, le système est vertueux, ruisselant, l’économie du cinéma français, malgré la baisse de la fréquentation des salles, reste saine et le cinéma d’auteur vivant, on peut chanter ses louanges ! Alléluia !

7.

Pour rentrer dans une soirée privée, une fête de film, il faut être invité. Il faut que ton nom apparaisse sur une liste – Dieu, rien de plus fasciste que les listes ! – c’est la condition sine qua non.

Tu peux connaitre le chef op’, la productrice, l’attachée de presse, tu peux être la femme du réalisateur ou l’acteur principal, si ton nom ne figure pas sur la liste toutes entreprises se soldent par un : « Mi dispiace ».

Le seul moyen de rentrer, lorsque tes syllabes n’ont pas été imprimées noir sur blanc, c’est donc le moyen peu élégant de l’usurpation. Tips : appelle un ami à la soirée, il aura peut-être des infos à te donner sur les personnes invitées non présentes. Mais assure-toi de la fiabilité de cet ami dans un premier temps.

Pose-toi la question : « Depuis combien de temps je connais cette personne ? », et si la réponse est : « depuis hier soir », alors ne remets pas ton destin entre ses mains. N’oublie pas que tu n’as qu’une seule chance à l’entrée de la villa.

Tu ne peux pas dire « Giuseppe Manconi » puis « Bruno Dumont » : personne ne te croira. Assure-toi également d’avoir retiré ton accréditation autour du cou – cette erreur peut t’être fatale.

Enfin, lorsque l’on te donnera une identité, répète le nom plusieurs fois mentalement à la Antoine Doinel, pour t’en convaincre, et pour qu’au moment M, les syllabes se détachent avec fluidité, sans accroc. Si, parce que tu as bu trop de negroni, tu ne te rappelles plus du cognome du patron de Netflix France, assure-toi d’avoir un ami producteur derrière toi, avec encore toute sa tête.

De toutes les manières, rassure-toi, tu ne rates absolument rien. Car les fêtes de film à la Mostra sont toutes noiosissime. Tu n’arriveras même pas à t’enivrer, car la musique est faite de remixes de Blondie et les cocktails sous-chargés.

Tu ne feras que fouler des tapis berbères en périphérie d’une zone VIP, et prendre encore quelques kilos avec des verrines de lasagnes insipides. Tips : le meilleur endroit est l’hôtel-restaurant Quattro fontane où Massimo, le bartender a toujours des mignardises et des bouteilles de prosecco de derrière les fagots à sortir quand il te prend en sympathie. Un sage conseil : rien ne sert de grenouiller après minuit au Lido, Jarmusch ne t’offrira pas un rôle, ni Adam Driver un french kiss.

8.

Ainsi nos tribulations touchent à leurs fin.

En bonus, on aura vu Kim Novak se moucher dans le tailleur de Vertigo, Aymeric Lompret manger un gelato al lampone, Martin Scorseseen prophèteà la barbe longue, Alba Rohrwacher en crinoline Dior, mais pas Adam Driver.

Pour finir, sans conclure véritablement, quelques vers d’un récit non épique, que je souhaite dans une forme désuète, dans un lais, voilà un lais qu’il faudrait entonner, car la beauté des lais des lais se boit sans délai délai comme disait Gainsbarre.

Assez me plait de raconter

Ce que cette Mostra était

Le cinéma meurt agonise

Sans tarder faisons nos valises

Un moyen sans plus d’expression

L’homme au cigare avait raison

Mais ne soyons pas défaitistes

Pire! consommateurs attentistes

Commençons une aube nouvelle

Une révolution nous appelle

Si le cinéma se réveille

Alors tendons nos oreilles

Car les œuvres d’art n’existent

Que si réception subsiste