Quarante ans se sont écoulés depuis la dernière exposition de l’œuvre de la photographe britannique Julia Margaret Cameron (1815-1879) sur le sol français. En ce moment et jusqu’au 28 janvier 2024, au Jeu de Paume, une centaine de ses images serpentent au fil des salles, comme autant de rêveries shakespeariennes, de regards ailés et de madones exactes, nimbées de lumières étranges.Ici se déploie le parcours d’une femme artiste et obstinée, pleinement consciente de son talent et de la qualité de son travail ; l’occasion de découvrir le moment où la photographie a basculé d’outil documentaire à médium artistique.

« Je souffrais de capturer toute la beauté qui m’apparaissait ; et, à force de temps, ce besoin a été satisfait. »

Julia Margaret Cameron

Avis aux artistes qui se pensent ratés parce qu’ils n’ont pas connu le succès à vingt-sept ans : le sujet du jour n’a reçu son premier appareil photo qu’à l’âge de quarante-huit ans.

Jusqu’alors, Julia Margaret Cameron vivait la vie de toutes les riches Anglaises de son temps. Son mari, plus âgé, était un propriétaire et législateur dans les Indes coloniales ; tous deux étaient à la tête d’un équipage de six enfants naturels et tout autant d’adoption. C’est un soir de Noël qu’une de leurs filles aînées offrit à sa mère une chambre photographique, accompagnée d’un petit mot, présenté dans l’exposition. L’idée n’était pas si saugrenue ; Cameron s’était déjà penchée sur la technique du cyanotype lors de premières expérimentations d’impression d’après nature. Ce procédé de photographie sans appareil consistait à enduire une surface d’une préparation photosensible et de l’exposer à la lumière, sous laquelle elle s’obscurcissait par réaction chimique. Les parties couvertes restaient en clair, imprimant les formes de petits objets, souvent des plantes ou des morceaux de dentelle. Il s’agissait, selon William Henry Fox Talbot, pionnier de la photographie argentique moderne, « d’être son propre imprimeur etéditeur » ; et c’est effectivement avec ce cadeau surprenant que la mère de famille devient à la fois créatrice et directrice de son propre art, se tenant d’aplomb face au champ des possibles.

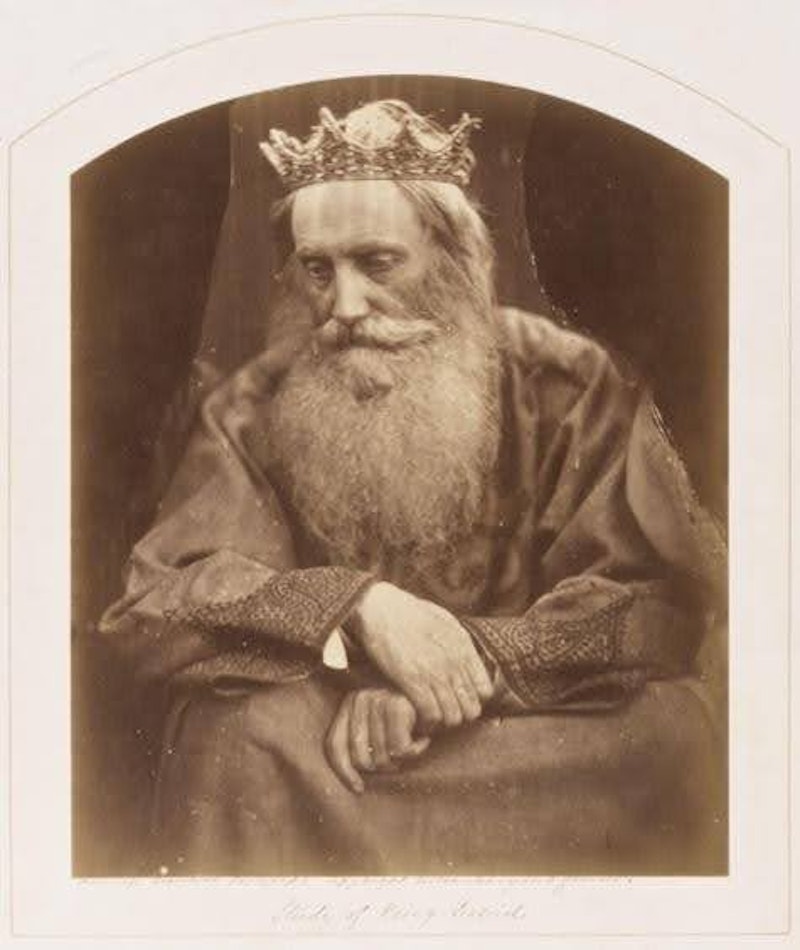

Simplement armée de sa sensibilité, cette héritière confortable et extravagante se lance, vidant le poulailler au fond du jardin et s’en faisant un studio, mue par de folles idées. Pendant dix ans environ, elle fait des aller-retours entre sa maison et la glass house qu’elle s’est aménagée, décorée, trimballant l’énorme appareil, tachant ses robes, ordonnant à ses proches à grands renforts de costumes de théâtre, empestant la chimie ; et passent dans l’air, sur le fond de draps tendus et de tapis froncés, les Merlin déconfits et les muses aux voix basses, les rois humiliés et les anges graves, la bouche close et les cheveux libres.

Le souffle préraphaélite

Proche du très en vogue peintre George Frederic Watts, mais aussi du poète Alfred Tennyson, Julia Margaret Cameron se fond rapidement dans l’approche préraphaélite, fleurissant dans les cercles artistiques d’Angleterre.

Ce courant aux visées lyriques, oscillant entre génie, étrangeté et fausse candeur, est composé de jeunes artistes déçus du dix-neuvième siècle. Ils portent en eux une profonde mélancolie, désireux de retourner à l’art d’avant Raphaël (1483-1520), considéré comme le maître absolu. L’idée n’est pas passéiste, elle est anti académique.

Réunis en une confrérie, ces peintres, poètes, et dessinateurs sont les partisans de la modernité. Les muses préraphaélites sont d’ailleurs souvent artistes elles-mêmes.

Parmi eux, John Everett Millais, Elizabeth Siddal, Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, John William Waterhouse, exprimant chacun dans langage très personnel des images paroxystiques, résolument belles, sans le filtre scolaire de l’idéalisation. Les figures sont tour à tour souveraines puis vaincues, habitant de grandes thématiques chères au mouvement : le Moyen-âge, les écrits de Shakespeare, l’Antiquité, mais aussi les femmes, fussent-elles fatales ou célestes.

Derrière ce rejet des choses actuelles, il y a la crainte de l’industrialisation du monde, dont on sent la sensibilité s’éloigner. Partagés entre le besoin de rêver et l’envie de réactualiser une beauté plus sincère, sans flatterie ni artifice, les préraphaélites communiquent une poésie inquiète où les personnages ont la fatalité au bord des lèvres.

La femme pour calice

Radicale nouveauté, Cameron transpose à la photographie ces idéaux de peinture. Les normes de son temps exigeaient d’une image qu’elle soit informative, parfaitement nette ; avec elle, tout est envoyé au tapis. L’artiste voit en ce procédé des possibilités esthétiques infinies. Ce qui faisait la défectuosité d’un tirage devient un charme, le signe distinctif de la présence d’un artiste et de ses choix. Volontairement, elle floute, découpe, assombrit, garde les poussières, coulures, craquelures, traces de doigts et pliures du négatif, comme tout autant de motifs inhérents à la beauté photographique et son aboutissement.

Souvent moquée et rabrouée pour son approche, elle reste entêtée, allant parfois même jusqu’à l’orgueil pour s’imposer ; sa persévérance et son caractère bien trempé auront raison du public essentiellement masculin qui critique son style, ses « erreurs », passant alors pour de l’amateurisme.

Dès 1865, elle est exposée et collectionnée par le Victoria & Albert Museum, qui comprend et accompagne sa démarche. Deux studios lui sont alloués pour lui permettre d’approfondir ses recherches sur le portrait.

Et en ce qui concerne son art, ce sont les femmes qui ont la place d’honneur. Avec la même perception de la beauté que pour ses tirages, Cameron les veut telles qu’elles apparaissent, sans séduction, dégagées de toute contrainte : il lui suffit qu’elles soient.

Call and I follow, I follow! let me die! est inspirée du poème The Song of Love and Death d’Alfred Tennyson. Mary Hillier, ici dépouillée de toute essence humaine ou individuelle, n’est plus qu’un regard, un menton jeté vers l’abîme, personnifiant le sentiment de l’amoureux se tournant vers la mort dans une attitude résolue. Mise en valeur par les draps noirs qui l’entourent, mais aussi et surtout par la chevelure flottante et la tension du cou, la femme surpasse sa propre corporalité pour posséder et traduire l’invisible.

L’intention de Cameron, vis-à-vis de ses modèles féminins, est bien différente de sa manière de photographier les hommes. Dans l’immense majorité des cas, celles qui posent sont défaites de leur nom au profit d’une identité supérieure, piochée dans la littérature ou la mythologie antique. Il y a l’argument, véritable et légitime, que la société victorienne n’était pas un contexte accueillant pour les femmes, et nombreuses étaient celles qui n’avaient pas envie d’être reconnues posant sur ces images, costumées, décoiffées, seules et presque libres. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que l’artiste à l’origine de ces compositions est une femme — et qui plus est, une femme très directive, sûre d’elle et de ses capacités.

Sous cet angle, l’idée de transgression n’est plus très loin. Cameron, douze fois mère, avait sans doute une vision transcendantale de la femme, plus avertie de l’essence même de l’Humanité. Solide, observatrice, incarnant toutes les forces magiques et terrestres, elle est une entité divine, car dans sa chair même, c’est le monde entier qui se répète et s’accroît.

L’homme, a contrario, garde son nom ; peut-être pour des raisons de publicité, il est présenté selon ce qu’il accomplit : Tennyson parle aux muses, Herschel regarde les étoiles ; et même quand, parfois, il se fait image, la femme toujours reste icône. Il n’est jamais traité avec la résilience et le défi des modèles féminins ; son air mélancolique est constamment abattu. On sent que, quelque part dans la salle, l’une de ces indifférentes nymphes s’est jouée de lui.

Ici réside toute l’inversion subtile de l’art de Cameron : la femme pense, la femme veut, la femme sait, incarne, agit, décide, affirme, tandis que l’homme écoute, attendant de peut-être recevoir, perdu dans un repli d’âme.

Une exposition féministe peut-être, tout anachronisme gardé ; mais sans aucun doute un éloge des astres à visage humain, où l’amour débarrassé de tout érotisme, l’attente et la langueur, l’enracinement paralytique, l’anticipation triste, la lenteur des jours et l’enfance aux joues lasses, aux fronts sérieux, remplissent l’air de leur poussière. Au-delà d’une grande puissance créatrice, il émane de ces images un sentiment troublant où toute mièvrerie attendue est dissoute — prendre la beauté et la recouvrir d’une âme.

- Julia Margaret Cameron : Capturer la beauté, au centre d’art du Jeu de Paume jusqu’au 28 janvier 2024.

Illustration : Julia Margaret Cameron, My grandchild Archie aged 2 years and 3 months, 1865, Solander Collection