Adepte des phrases fleuves et des récits envoûtants qui ne laissent aux lecteurs aucun échappatoire, Marc Graciano prend ces derniers au dépourvu en proposant dans Noirlac (Le Tripode, 2023) une suite de textes on ne pourrait plus succincts, singulièrement aérés.

Introduit par Barthes comme branche littéraire du Zen, l’intérêt premier du haïku serait d’arrêter le langage, « d’assécher le bavardage incoercible de l’âme ». Là où les poèmes occidentaux poursuivraient, à travers la description et la définition, un dessin syllogistique, le haïku, lui, s’amincirait jusqu’à la seule désignation. Ecce ! Dès lors il se passerait de toute interprétation ; comme il serait également vain de vouloir établir une quelconque relation syntagmatique entre deux haïkus.

Cela dit, le livre de Graciano me semblait tomber à pic. Dans la mesure où son éditeur, les entreprenantes éditions Le Tripode, l’annonce comme un recueil de « haïkus berrichons » composé au hameau dudit Noirlac, dans le Cher, à proximité d’une abbaye cistercienne, proche du centre géographique de la France et où l’auteur viendrait régulièrement se retirer pour y passer de longues journées immobiles. Soit.

Miniatures idylliques

Or, le fait est que les textes du recueil sont aussi loin du haïku (dans son articulation orthodoxe) que les ports de plaisance doivent être rares à Noirlac. Évidemment, l’attribut « berrichons » ouvre une brèche de subjectivité ; rappelant d’ailleurs celle que Barthes revendiquait pour ses cours en parlant de mon haïku. N’empêche que d’un point de vue purement formel les suites de mots placées par Graciano sur chaque page ne partagent avec le haïku japonais que l’aération graphique à laquelle participe aussi l’absence de ponctuation. Ni le nombre des lignes proposées (souvent trois, parfois deux, plus rarement quatre), ni la cadence des syllabes retenues répondent à la contrainte métrique du 5-7-5 chère au haïkistes de la vielle école.

Alors que les mots-saison semblent en revanche proliférer. Tout particulièrement dans leur branche ornithologique: grue, héron, grimpereau, moineau, fauvette, pies, ramier, rossignol, loriot, sittelle, bergeronnette, buse, rouge-gorge, corneille, chardonneret et bien d’autres volatiles encore peuplent ce qu’il faudrait sans doute décrire comme une suite d’impressions ou de constats (volants), rappelant davantage la succession chronologique et donc narrative d’un journal de bord avec des mini-récits qui se développent sur trois, quatre voir cinq poèmes avant de laisser la place à un autre mouvement, que l’instantané intemporel du haïku: « aujourd’hui / une hirondelle est entrée / dans la maison », « dire que naguère / les hirondelles nichaient / dans ma maison », « elles ne viennent plus / m’annoncer le printemps / les hirondelles ».

En cent-trente-quatre tableaux miniatures nous suivons les perceptions volontairement subjectives d’un je retiré loin du monde citadin, vivant apparemment seul, en harmonie sinon avec lui-même (une certaine désinvolture par rapport à la boisson incite quand même à la réserve) du moins avec son environnement : « je suis assis sur une chaise / paillée / à l’ombre du cerisier »; « j’aime le goût de la châtaigne / bouillie »; « immobile / de l’invisible fauvette / j’écoute le chant ».

Le temps long

Une soupe d’ortie qui cuit sur un fourneau, les yeux timides d’une vache derrière la haie, une partie de pêche au bord du Cher, une promenade dans le Bois de Meillant ou encore une vigne taillée torse nu donnent le la.

Ce dispositif quelque peu érémitique, auquel les nouveaux ruraux ne devraient pas être insensibles, Graciano l’avait déjà exploité dans Shamane, son dernier roman dont la chute, de part sa cruauté, ne m’avait pas laissé indemne. Rien de comparable pour Noirlac. Une soupe d’ortie qui cuit sur un fourneau, les yeux timides d’une vache derrière la haie, une partie de pêche au bord du Cher, une promenade dans le Bois de Meillant ou encore une vigne taillée torse nu donnent le la. Bien que la mort ne soit jamais bien loin : « couchée sur le talus / la tête fracassée / la petite chatte ».

Cependant, les moments les plus séduisants de ces conjugaisons d’inspiration ouvertement taoïstes, en somme assez divertissantes, où la nature sauvage se présente comme un refuge idéalisé, sont ceux rendant compte du temps qui passe, systématiquement introduits par « bientôt je ne serai plus / qu’un vieux / … » ou bien, mieux encore, lorsque le sujet lyrique, à l’instar du propos final, se projette dans le temps long : « j’aimerais je crois / ne plus jamais renier la joie ». Ce que, de toute évidence, ne fait pas le haïku japonais.

- Noirlac, Marc Graciano, Le Tripode, 2023

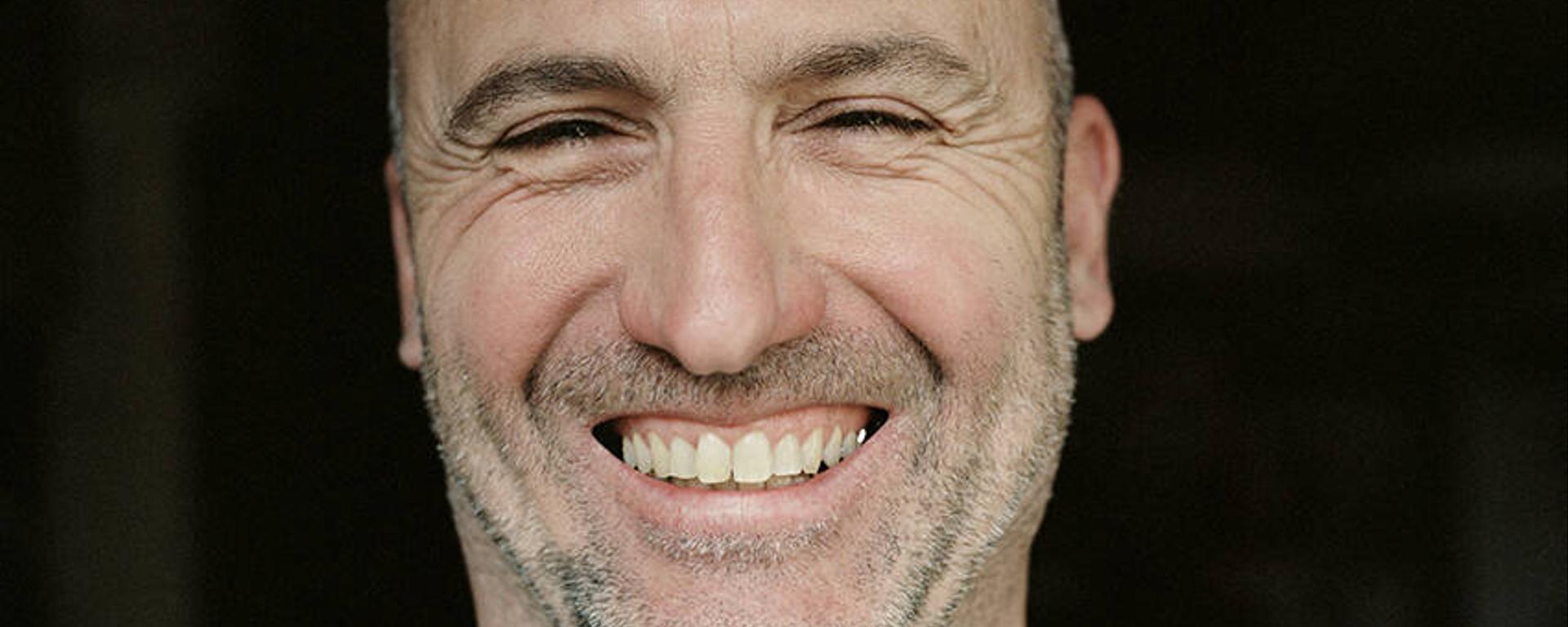

Crédit photo : Marc Graciano © Jean-Luc-Bertini