Le film Anatomie d’une chute de la réalisatrice Justine Triet, sorti en salle le 23 août dernier, a obtenu la Palme d’or 2023. Il est à la fois le réinvestissement et le dépassement des thèmes de prédilection de la réalisatrice : le couple, la représentation de la femme, la voix de l’intime, le récit en miroir sont à présent soumis à une perception novatrice de leur réalité et de ses limites, en laquelle la réalisatrice trouve le tournant réflexif de son cinéma.

Le film repose sciemment sur cette ambiguïté, et, de manière remarquable, enchevêtre l’irréversible et le présent, les images mentales et les preuves, de telle sorte que le passé demeure inachevé, toujours en instance d’être réinventé par le choix d’un regard. L’espace-temps du film se construit sur ce non-savoir, ce trou dans le réel à combler par les variations imaginatives sur la vie du couple, et une scène du procès l’illustre particulièrement : l’enregistrement de la dispute centrale pour l’enquête est diffusée, nous en entendons le début avant que ne s’opère une subtile transition vers la reconstitution en images de ce moment clé. Nous assistons dès lors à un processus de dramatisation même du drame : projection par l’image, à un moment extrême du film, de ce qui, dans le témoignage, n’était resté qu’à l’état d’ inconcevable et tu. L’inévitable montée de la violence se fait par un retour à l’audible, où la salle d’audience et le spectateur écoutent la gifle de Sandra, les coups de Samuel, les objets brisés, sans pouvoir y associer des corps. Le couple ne forme alors que ce seul et même corps de l’absence : hors de la scène, il oriente l’ensemble du film qui met à mort progressivement le sens de la représentation. Les failles du temps ouvrent à celles du discours : ce corps du couple, déchiré entre son épreuve intime et ce qui en est raconté imaginairement, le visible de l’enquête et l’invisible du vécu, en est littéralement la chute dont l’anatomie se fait à partir de cette interrogation constante sur ce qui est désignable ou non, autrement dit, sur ce qui relève de l’art même de la mise en scène.

Chute du corps en langage, anatomie d’une réalité impossible

Anatomie d’une chute est ainsi une puissante mise en abyme du langage et de l’écriture

Le montage et le rythme appuyés renvoient en effet à cette autre forme de temporalité qui permet intelligemment cette communication du corps passé du couple avec le corps créateur, présent, de la mise en scène. Anatomie d’une chute est ainsi une puissante mise en abyme du langage et de l’écriture : avec pour point focal le personnage de Sandra, romancière, c’est la fiction qui, fatalement, devient le médium de la réalité. Tout de suite, le spectateur est entraîné dans ce brouillage du cadre actanciel, avec cette remarquable scène d’ouverture, au cours de laquelle Sandra reçoit, pour une interview, une étudiante en lettres. Tandis que Samuel monte le volume sonore de l’entêtante reprise de P.I.M.P de Fifty-Cent, les deux femmes se retrouvent prises dans une tension, mi-séductrice, mi-intellectuelle, qui augmente au crescendo de la musique et tourne autour de cette problématique de la réalité de la fiction : dans quelle mesure les récits de Sandra font-ils partie de sa propre expérience ? Jusqu’où peut-on pousser l’indifférenciation entre elle et ses écrits ? Comme ce sera le cas lors du procès, l’extrême du langage est frôlé, l’entretien est soudainement interrompu, on ne voit pas ce qu’il se passe entre le mari et sa femme, et la chute de Samuel suit : c’est la descente étourdissante de la fiction dans la réalité, la conversion du corps du couple en ce langage cinématographique du glissement de l’image dans ce qu’elle a certes d’expressif mais aussi d’impénétrable. La structure du film joue sur cette réflexivité de l’œuvre de Sandra et du récit du film, qui, l’un dans l’autre, plus qu’ils ne montrent, disent ce corps insaisissable, et pourtant réel, de la fiction. Cette anatomie ne se consacre tant pas à « ce qui arrive », mais à « ce qui n’arrive pas, qui est, qui était, qui sera, sans que rien n’arrive », pour reprendre les termes de Georges Bataille : « ce qui est » est de l’ordre de “l’impossible”, de la confusion du réel et de l’irréel, de la représentation et de son envers, que la pensée d’ Anatomie d’une chute, par cette dissection poussée du langage et de ses limites, incarne brillamment.

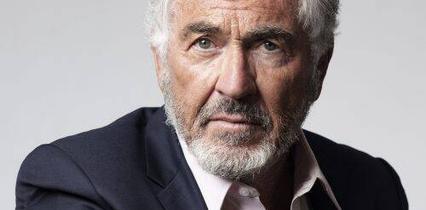

- Anatomie d’une chute, réalisé par Justine Triet avec Sandra Hüller, Swann Arlaud. Palme d’Or du Festival de Cannes 2023

Crédit photo : Anatomie d’une chute de Justine Triet (LES FILMS PELLEAS/LES FILMS DE PIERRE)