Beaucoup considèrent encore la guérison par l’écriture comme un mythe – et il est clair aujourd’hui que la littérature ne sauve pas. Mais qu’en est-il de l’acte d’écrire – geste simple, presque anodin, celui de saisir un stylo et d’inscrire sur le papier une vérité, une expérience ? Peut-il être une épopée intérieure, une manière de retrouver un moi égaré dans le tumulte de l’existence ou dans les méandres de la conscience ? Dans L’écriture qui guérit, récemment publié chez Odile Jacob, Nayla Chidiac, psychologue clinicienne et spécialiste de l’écriture-thérapie, éclaire cette question sous un jour nouveau. À travers son ouvrage et l’établissement d’un abécédaire littéraire précis, elle nous invite à penser l’écriture non plus comme un exutoire stéréotypique, mais comme un pont entre le passé et l’avenir, entre le soi perdu et son identité : une manière, en somme, de panser l’avant pour envisager un après.

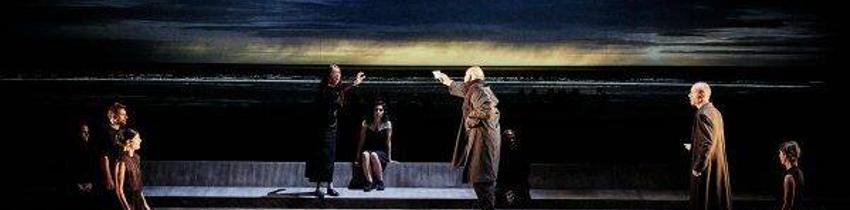

« Le traumatisme, le vrai traumatisme, c’est l’enfer du souvenir en soi. » Cette formule place d’emblée l’écriture au cœur d’un processus complexe, fait d’elle un espace de confrontation directe avec les conséquences de la sidération : le texte a ainsi pour visée de parler de ce que la guerre laisse dans les corps et dans les silences. Que fait l’événement traumatique à l’écriture, et inversement ? Nayla Chidiac prend appui sur le concept de psychotraumatisme pour explorer ce que l’écriture rend possible lorsqu’elle rencontre la blessure. Le langage alors, pourrait permettre de tenir face à l’irréductible. Écrire dans ce cadre revient à traverser un lieu sans repère stable, à s’exposer à un retour permanent du souvenir, à éprouver dans le texte même la répétition et la fragmentation psychique.

Le corps à l’épreuve de l’écriture

Corps, écriture et traumatisme de guerre sont intrinsèquement liés. L’expression « le corps est toujours présent dans les livres, tout comme il l’est lorsque quelqu’un traverse la guerre » ancre l’écriture dans une matérialité irréductible : le vécu corporel se reconfigure dans la langue. Le corps, surface meurtrie, résonne ainsi dans le texte comme une archive du traumatisme : « le corps-à-corps avec le texte devient comme le cri écrit de Jean Cocteau », formule qui fait se fusionner expérience sensible et élaboration littéraire. Cette coprésence du corps et des mots ouvre une possibilité de transformation par l’écriture, soulignée dans l’affirmation « écrire c’est mettre le corps dans le monde ». De fait, le geste d’écrire engage le corps tout entier dans un processus d’élucidation de la souffrance, un passage du chaos au sens retrouvé par les mots. La littérature devient alors un « instrument permettant de dégager le sens de l’Histoire », pour rendre la violence dicible et pensable.

« Le traumatisme, le vrai traumatisme, c’est l’enfer du souvenir en soi. »

Abécédaire de l’écriture de guerre

L’entreprise abécédaire conçue par Nayla Chidiac s’appuie sur une structure formelle simple – une lettre, un écrivain – pour explorer une constellation d’œuvres marquées par la guerre, le trauma, la perte. Chaque entrée associe une voix à un contexte particulier, liés à l’expérience de la guerre et de l’écriture qui engage avec elle le corps, la mémoire et le déséquilibre.

Détaillons maintenant quelques entrées significatives de cet abécédaire.

Svetlana Alexievitch

Chez Svetlana Alexievitch, le témoignage impose une temporalité propre : « le récit de soi est lent », il exige d’attendre « quinze années ». Ce temps long est la seule forme possible d’une parole qui revient par fragments et retours différés. Dans La guerre n’a pas un visage de femme, une narratrice dit : « Je n’ai pas la force de revenir en arrière… » Ce retrait prouve que l’écriture est prise dans la tension du retour arrière, impossible pour le sujet souffrant et traumatisé.

J. G. Ballard

J. G. Ballard quant à lui construit, dans L’Empire du soleil, une écriture du morcellement. L’expérience de l’enfermement durant l...