Sur ce sombre décor, sont projetés le quotidien et les désillusions de plusieurs personnages : Eugène, ingénieur français, missionné par “l’Entreprise” pour développer un projet d’automobile ; Charlie, jeune garçon de onze ans à la Tom Sawyer, fuguant avec ses amis en quête d’aventures ; Georgia, la grand-mère de ce dernier, désespérément à sa recherche ; enfin, l’inspecteur Brown chargé de résoudre de mystérieuses disparitions d’enfants.

No we can’t

Durant la lecture de ce livre, bien que très enthousiaste, le lecteur reste parfois sceptique : les maisons en ruines, les immeubles détruits, la description de Détroit comme ville de guerre s’éloigne bien trop de l’image mentale de superpuissance que nous renvoient les États Unis. Le « rêve américain », certes parfois trop léché, ne serait-il pas passé par Détroit ? Le lecteur se fait l’idée d’un « No, we can’t » et se surprendrait à découvrir une caricature du déclin capitaliste.

Les descriptions participent sans ménagement à une immersion immédiate dans cet atmosphère de cataclysme

Tapez « Détroit » dans Google Image : Beyrouth, Tchernobyl, Fukushima … et Détroit. La similarité avec des villes détruites par la guerre, par une catastrophe naturelle ou une explosion nucléaire est frappante. Détroit est abattue par une crise qui la dissimule : pas de publicité pour dire la crise économique. Alors, Thomas B. Reverdy éclaire ce revers oublié avec précision et réalisme, nous plongeant dans une atmosphère de cataclysme et de fin du monde : « Détroit ressemble à une espèce de zone de guerre ». Un éclaircissement qui acquiert un côté mythique que symbolise la chute du géant industriel emblématique : GM.

Première atout de ce livre donc : la force des descriptions. Contenant un vocabulaire percutant, net et évocateur, elles participent sans ménagement à une immersion immédiate dans le cadre, le paysage et l’ambiance, à la manière de la photo de couverture. On ne saurait en revanche apprécier tout l’intérêt des trop nombreuses descriptions de voitures.

Autre point fort de ce livre : son scénario à la limite du polar. Le lecteur est à la recherche de ces enfants disparus et suit l’élucidation des quelques meurtres. Une enquête qui n’est qu’un élément du récit mais qui apporte un rythme entraînant et efficace et qui permet de lier les personnages entre eux. Notons que ces « disparitions d’enfants », qui ne sont que fugues, métaphorisent l’absence d’avenir de Détroit.

Enfin, le choix du point de vue interne permet une immersion sans limite. Chaque chapitre se centre sur un des personnages ; les chemins se croisent et font avancer le roman. Les changements ont un véritable sens et à chaque fin de chapitre, on devine qui fera l’objet du prochain, ce qui donne au livre un aspect quelque peu prévisible. Un seul chapitre, héritier du naturalisme, dénote dans cette configuration : le narrateur est assis au haut de la plus haute tour de la ville et la regarde mourir.

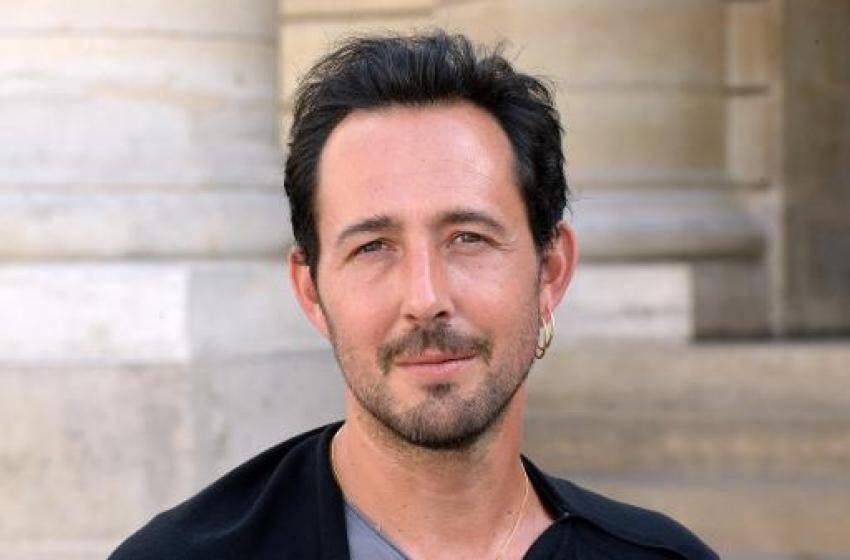

Par ce texte percutant, Thomas B. Reverdy saisit son lecteur et l’invite à porter le regard sur cette Amérique « perdante ». Il faut remercier l’auteur pour avoir orienté un faisceau de lumière sur cette réalité.

Taylorisme et désenchantement

En filigrane, le roman suggère comment l’organisation tayloriste de l’économie a développé et anéanti Détroit. La rationalisation de la production promettait un progrès infini pour la société et une richesse toujours plus grande, grâce à la séparation du travail au début du XXe siècle, puis à la robotisation des unités de travail. Le mode de vie à l’américaine pouvait connaître une pleine expansion et agrandir les banlieues à coup de résidences pavillonnaires avec jardins, voitures et autoroutes les reliant au centre.

Le personnage d’Eugène est persuadé que la science et les mathématiques permettront toujours d’augmenter productivité et rentabilité.

Mais les employés, avec leurs salaires encore trop élevés, n’étaient plus assez rentables pour les dirigeants des grandes entreprises. Leurs salaires gelés, ils ont dû vivre à crédit, et s’endetter pour rembourser les dettes.

Puis leur travail a été délocalisé en Chine. La promesse tayloriste d’un avenir meilleur n’engage que ceux qui la croient.

Face au désenchantement entraîné par le taylorisme, ce roman se demande comment faire renaître cette ville et le désir de ses habitants.

Eugène n’a pas d’avenir – comme les jeunes adolescents de Détroit qui quittent leur foyers. Dans l’entreprise, il a le statut de J3C : jeune cadre avec une carrière courte. Il doit effectuer des missions partout dans le monde : en Chine, pour diriger le développement des nouvelles usines moins coûteuses, à Détroit pour piloter le soi-disant projet de plateforme, un modèle de voiture qui pourrait se décliner dans tous les pays, et serait donc moins couteux.

Il accepte de vivre dans des unités de vie, petites maisons avec jardin, à proximité de l’entreprise. Sa vie est organisée totalement autour de la firme. N’a aucun contact avec les dirigeants, n’est qu’un numéro dans un organigramme. Il voit le gratte-ciel de son entreprise, qui dominait la ville autrefois, s’éteindre peu à peu, comme le chauffage dans son bureau en plein hiver.

L’ingénieur de l’entreprise automobile s’est fait déposséder de son savoir : il ne sait même plus réparer le moteur d’une Ford Mustang, voiture mythique des années 1970.

Alors que les jeunes, abandonnés à eux-mêmes, regorgent de créativité pour fabriquer une luge hyper rapide avec deux cartons. Comme si le savoir s’était lui aussi délocalisé hors des entreprises à but uniquement lucratif.

Face au désenchantement entraîné par le taylorisme, ce roman se demande comment faire renaître cette ville et le désir de ses habitants.

- Il était une ville, Thomas B. Reverdy, Flammarion, 272 pages, 19 euros

Victor Jourdren et Alexandre Poussart