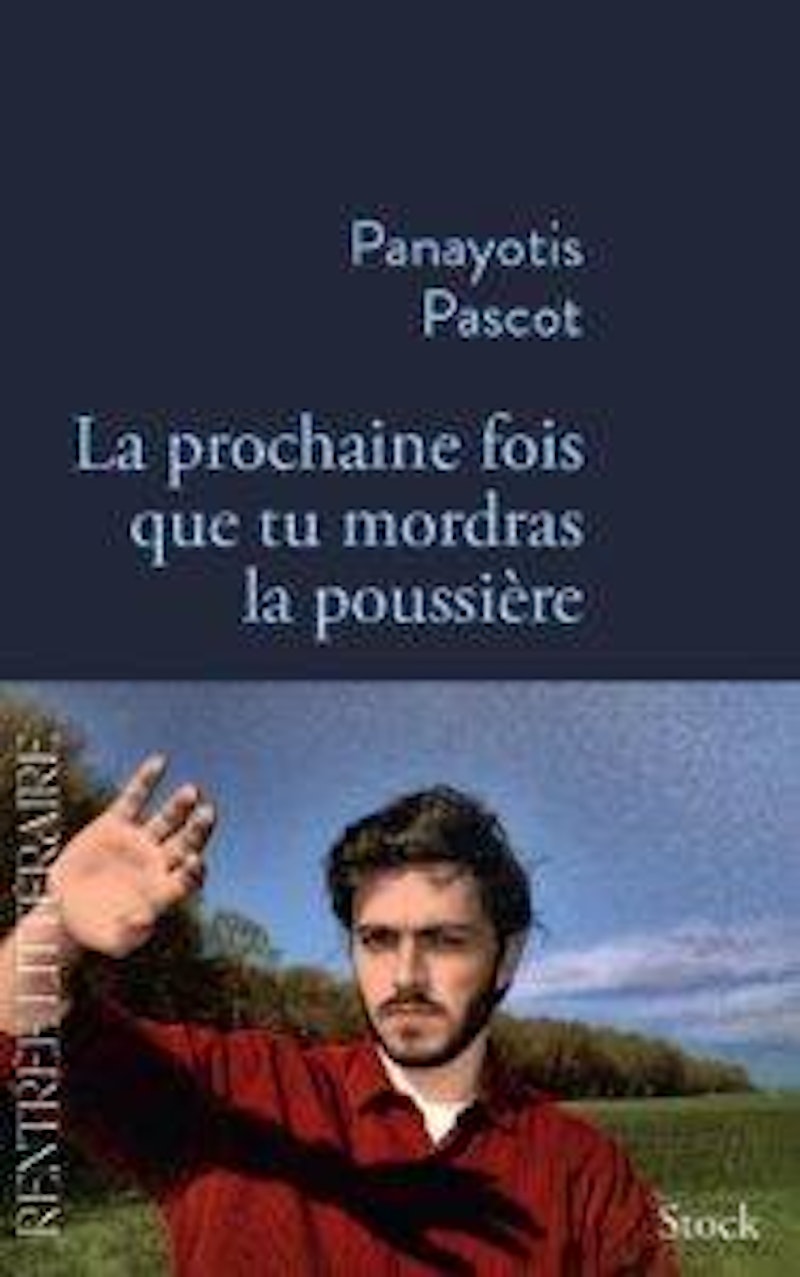

L’écriture maintient-elle en vie ou, au contraire, pousse-t-elle vers la mort celui à partir duquel on déciderait de rédiger un dernier portrait ? Dans son premier roman, La prochaine fois que tu mordras la poussière, le comédien et humoriste Panayotis Pascot se raconte en (d)écrivant la relation qu’il a entretenu avec son père ainsi que l’évolution qu’a connu celle-ci à l’annonce d’une mort imminente.

Écrire la vie de quelqu’un de son vivant est toujours une tâche délicate à laquelle l’écriture n’ose pas toujours s’atteler. Pour autant, de nombreux textes paraissent après la mort d’un proche et il arrive parfois que la plume avoue après coup : cette histoire a commencé juste avant que la mort survienne. Une angoisse survient au moment de l’annonce d’une disparition prochaine et alors, autant que la fatale absence, c’est tout ce que l’on a pu vivre avec la personne qui se retrouve menacé et que l’on cherche à consigner par écrit avant qu’il ne soit fatalement trop tard.

Trouver les mots qui traduisent les silences

Il arrive que nous grandissions dans les silences de nos parents. Sans être particulièrement froids, certains pères (puisque c’est d’une histoire de père dont il est question ici) ne parlent pas ou bien si peu qu’on se souviendra surtout de leur voix lorsqu’ils nous ont demandé un coup de main pour une activité manuelle ou pour attraper la salière alors à l’autre bout de la table à manger. Pour beaucoup d’enfants et d’adolescents, ces silences sont alors synonymes d’une distance sereine de ceux qui, sans nul doute, n’ont pas besoin de partager quoi que ce soit, se suffisent à eux-mêmes voire même se fichent des autres.

Il arrive néanmoins pour certains de comprendre, quelques années plus tard, que plutôt que de la distance, ces silences traduisaient essentiellement une certaine peur : la peur de faire mal, celle de trop faire, celle de faire parfois un peu moins bien que les autres et, pour d’autres encore, la peur de ne pas savoir faire ce qu’on ne leur aura jamais appris. Alors les pères jouent aux pères et les fils jouent aux fils, rôles sociaux bien installés et souvent parfaitement incarnés. C’est à l’annonce de la disparition imminente que la photographie de famille vient se briser ; il faut rectifier le cliché avant qu’il ne soit trop tard.

« On a arrêté de jouer au « On t’aime papa » pour qu’il quitte la pièce le jour où mon frère l’a retrouvé en train de pleurer discrètement dans le garage avec une brique de crème anglaise tremblante dans la main. »

S’écrire comme on se quitte

Ce livre n’est pas le spectacle de la mort du père ; il ose à peine en être la répétition générale (si l’on accepte alors de rester dans les coulisses le temps desdites répétitions).

« Je devrais peut-être attendre qu’il soit mort pour écrire le bouquin. Pourquoi il m’a autant répété que c’était pour demain alors que ça fait un an et que tout va bien ? Quand est-ce qu’il meurt ? Ces pensées me traversent par moments. »

Si la mort est l’absence de sensation, sans doute alors que ce livre est le relâchement d’une apnée qui avait traîné un peu trop ; on cherchait à n’éveiller aucun soupçon, c’était la nuit et l’on ne voulait alors pas être entendu et pourtant, au moment de reprendre son souffle, c’est comme si la vie respirait un peu plus fort en nous et tout paraît alors plus vif et plus envahissant. La vie est peut-être l’insomnie qui nous retient de mourir, l’apaisement d’une respiration qu’on aimerait entendre régulièrement comme pour mieux s’endormir après.

« Je crois que j’ai peur qu’il s’en foute de tout ça. De moi qui parle de notre relation sur scène, dans un bouquin, à la télé. Il veut juste terminer de retaper la baraque avant de mourir et le reste, c’est trop tard, on s’en fout, pas le temps fils.»

Réparons-nous vivants

Pour raconter l’histoire commune à celle du père, il faut accepter la brièveté et la violence d’une narration comme violée. L’auteur s’emploie à « un coup d’un soir avec [s]on enfance » qui vient user les souvenirs de sa première chambre. Dans ce lieu désormais occupé autant par les broutilles que par les souvenirs, il se laisse envahir par ses anciennes larmes auxquelles – sans doute – il aurait préféré réchapper un peu plus longtemps : « Peut-être que je devrais replonger dans mes anciennes larmes. Que deviennent les larmes une fois qu’elles sont séchées sur une joue? ».

L’écriture devient le seul remède aux insomnies qui viennent rythmer les semaines, les premiers amours et les nouveaux traitements prescrits par le psychiatre.

L’écriture devient le seul remède aux insomnies qui viennent rythmer les semaines, les premiers amours et les nouveaux traitements prescrits par le psychiatre. Sans doute qu’elle représente une forme de gueuloir-défouloir dans lequel tout peut se rejouer sans que le poids des conséquences ne vienne alourdir la vie déjà bien lourde, à Paris, dans l’appartement où s’amoncelle les sacs poubelles de l’ancien locataire comme les mégots du nouvel occupant.

« Encore à la campagne, j’y vais dès que je peux. Faut se dépêcher de le tuer avant qu’il ne meure.

Il y a quelque temps, je me lavais les mains avant d’écrire. Maintenant, j’ai compris que se laver les mains et écrire c’est la même chose. »

À défaut de réparer le corps de celui qu’il va mourir, il reste suffisamment de temps pour essayer d’ouvrir son cœur (s’il accepte) et essayer de regarder à deux ce que l’on a vécu qu’on n’a pas su nommer avant. Il y aura sans doute beaucoup de maladresses, c’est vrai, mais peut-être que derrière un carton de guirlandes de noël ou sous le lit d’enfant, il restera suffisamment d’amour pour que survive au corps du mort la trace d’une filiation qu’on commence alors doucement à réparer à deux mains : l’une profondément vivante et l’autre fatiguée. Le Père et le Fils finiront bien par se trouver, fussent-ils séparés bientôt.

« Au fond on fait la même chose alors, on veut tous les deux réparer avant qu’il parte. Lui, la maison ; moi, moi. Je suis plus égoïste que lui. Ou alors il est plus lâche que moi. On s’en fout que le carrelage de la cuisine soit posé avant la fin du mois, y’a plus urgent. J’ai jamais vu un film sur un mec qui apprend qu’il va mourir et le gars passe son temps à Leroy Merlin en attendant que ça arrive. C’est nous que tu devrais réparer. On est six enfants, six ratés du cœur, parce qu’ils sont pleins d’échardes, et tu vas partir sans que rien de tout ça change. Mais au moins on aura le choix entre quatre salles de bains pour se doucher à la campagne. »

- La prochaine fois que tu mordras la poussière, Panayotis Pascot, Stock, août 2023

Crédit photo : © Alice Moitie