Lisbonne, ville de plus en plus livrée aux touristes et aux ogres du capitalisme, devient sous la caméra d’Eugène Green un théâtre égayant où le passé affronte le présent avec ironie. Dans cette fable politique et spirituelle, le plus archaïque des cinéastes mêle la satire au conte métaphysique, signant un film à la fois grave et enfantin, où la beauté survit comme un acte de résistance.

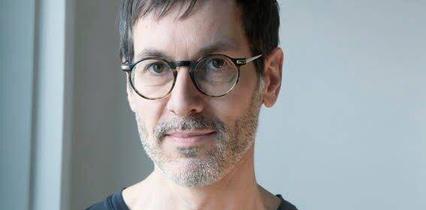

Après La Religieuse portugaise, Eugène Green retrouve Lisbonne, attentif aux dérèglements d’un monde livré à ses excès. Dans L’Arbre de la connaissance, la ville apparaît d’abord comme le théâtre d’un double envahissement, touristique et architectural : saturée, tapageuse, façonnée par un capitalisme mondialisé dont la brutalité s’affiche jusque dans les enseignes du générique, l’une proclamant avec ironie : « Authentic Portuguese Hamburgers ».

Au cœur de ce désordre, un jeune homme, Gaspar, navigue dans cette mer de vacanciers et de lumières artificielles, jusqu’à la rencontre d’un ogre capitaliste — un vrai méchant à l’ancienne, pactisant avec le Diable et transformant les touristes en animaux avant de les dévorer. Fuyant son emprise, le héros trouve refuge dans un château hors du temps, où la reine Marie Iᵉʳᵉ lui offre l’asile. Cette traversée, à la fois fable morale et satire politique, relie la Lisbonne d’aujourd’hui à un monde imaginaire d’une vitalité presque baroque, où l’allégorie s’ancre dans le réel le plus prosaïque.

Le cinéma d’Eugène Green s’inscrit depuis toujours dans cette tension féconde entre passé et présent : Le Monde vivant confrontait la fable médiévale au contemporain ; Le Pont des arts faisait dialoguer Monteverdi avec la modernité désenchantée ; La Sapienza articulait l’architecture du XVIIᵉ siècle à un regard d’aujourd’hui.

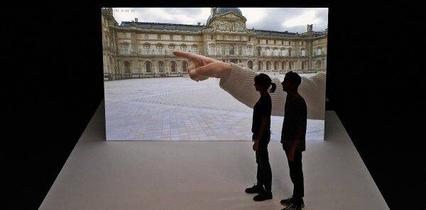

Ici, c’est donc la République moderne – Lisbonne, le tourisme de masse, le capitalisme et la pollution visuelle d’un marché gentrifié – qui se heurte à la monarchie du XVIIIᵉ siècle, avec ses châteaux suspendus et ses reines capables d’accueillir un héros égaré. Mais cette opposition politique n’est qu’une des strates du film : une autre, plus souterraine, concerne le cinéma lui-même. Green met en tension le cinéma contemporain – saturé d’effets, de vitesse et de naturalisme – avec le cinéma européen du siècle passé, celui d’un art plus ascétique, plus théâtral, où la frontalité du regard, la géométrie des plans et la diction mesurée faisaient encore sens.

“Chaque regard-caméra, chaque silence devient alors un geste de foi en la puissance du cinéma comme art de la présence.”

Les figures mythologiques qui traversent le film – l’ogre, la sorcière entrepreneuriale, l’esprit du champ de maïs – sont portées par des acteurs venus de cet autre âge du cinéma : Diogo Dória, Leonor Silveira, Teresa Madruga. Que tous aient travaillé avec Manoel de Oliveira, figure majeure du cinéma portugais, n’est pas un hasard : même goût pour l’anachronisme, même art de faire résonner le passé dans le présent. Ces échos assumés donnent au film une saveur unique, à la fois intemporelle et ludique.

Le ton, lui, se colore d’un humour assumé. Le style visuel demeure d’une pureté rare : jeu inspiré de Bresson, libéré du naturalisme psychologique ; cadres d’une précision presque architecturale ; symétries qui frôlent la liturgie. Chaque regard-caméra, chaque silence devient alors un geste de foi en la puissance du cinéma comme art de la présence.

L’Arbre, le Verbe et le Monde

Deux scènes, en particulier, semblent se détacher du fil narratif, non comme des digressions inutiles, mais comme des h...