Avec Léviathan, présenté aux Ateliers Berthier – Odéon, Théâtre de l’Europe du 2 au 23 mai 2025, Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix récidivent dans leur féconde complicité artistique pour livrer un nouveau jugement sans appel sur l’époque et la société qui sont les nôtres. Les comparutions immédiates, au cœur de ce dernier volet qui vient clore un cycle initié avec La Vie invisible et poursuivi dans Un Sacre, sont les révélateurs des rouages, des béances, des carences et des aberrations d’un système juridique étatique qui n’a qu’un seul objectif : démontrer que force et violence ne sont plus si légitimes.

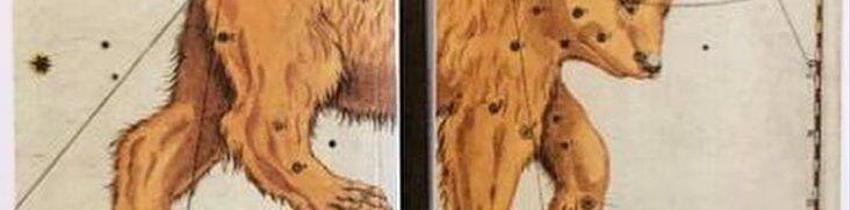

Comment ne pas aborder ce nouveau Léviathan de théâtre, au titre directement inspiré de la monstrueuse créature biblique, reprise par l’Anglais Thomas Hobbes dans son essai de philosophie politique, sans penser aux débats qui ont resurgi lors des répressions policières violentes et arrestations musclées des gilets jaunes ? Comment ne pas se souvenir de la discussion vive d’alors autour de la célèbre formule du sociologue Max Weber dans Le Savant et le Politique autour du « monopole de la violence légitime » exercée par les États modernes ? Comment ne pas avoir à l’esprit le décalage profond entre cette violence de certains bras armés de l’État et les revendications des manifestants lorsque, dans la rue ou sur les ronds-points, ils donnaient à entendre un désir de voir la société devenir plus équitable et plus juste ? Comment ne pas songer à l’embrasement et aux émeutes consécutifs à la mort du jeune Nahel ? Comment ne pas se souvenir des grèves massives des avocats lors des mobilisations contre la réforme des retraites, paralysant pendant de longues semaines un système judiciaire déjà sous pression et soumis à de profondes mutations ? Comment ne pas entendre la chanson fausse mais toujours plus tonitruante, toujours plus assourdissante de l’insécurité à laquelle viennent répondre en canon répression et autoritarisme ? De l’enfant et de l’adolescent qui déplorent l’injustice aux gilets jaunes, la justice et, avec elle, le sentiment de justice se révèlent centraux dans l’organisation de la société, où ils participent à la fois du vivre-ensemble et du sentiment d’appartenance.

” ces saynètes soulignent toute l’inhumanité à laquelle conduit le système de la comparution immédiate. Empêchant de préparer convenablement la défense, il rend surtout impossible la parole de l’accusé. “

Le tribunal comme il va (mal)

Pourtant, sur le plateau des Ateliers Berthier, l’impressionnante scénographie d’Anouk Maugein donne à voir les toiles tendues d’un chapiteau rose-bonbon dont les pieds reposent dans la fange et le fumier : ce sera, le temps de la représentation, le cirque du tribunal. Devant un long bureau côté cour où s’amoncellent des dossiers, tous de couleur rouge, une allégorie de la justice trône sur un monticule de terre comme la croix funéraire d’une justice mortifère. Une figure masquée et en robe d’avocat est assise, avant-bras pliés : elle attend le début de la mascarade, le début de la première comparution immédiate, alors que fait face au public, côté accusé et défense, le regard perçant de l’acteur amateur Khallaf Baraho, rencontré par Lorraine de Sagazan dans une association d’anciens détenus. Il incarne au plateau (et il est véritablement) le témoin qui observe, qui commente et qui viendra livrer aux spectatrices et aux spectateurs son expérience personnelle de la comparution immédiate. Car il est – et le revendique même dans le texte subtil et incisif de Guillaume Poix où chaque mot est savamment calibré et d’une ironie grinçante – « un usager fidèle du service public », un habitué de la comparution immédiate. Ce faisant, il donne à voir la vanité d’un système judiciaire qui se résume en ces deux termes – qui ont donné son nom à l’un des essais majeurs de Michel Foucault, Surveiller et punir.

Égrainant de précieuses données qui viendront éclairer le public sur ce pan du système judiciaire français et, plus largement, sur les fondements philosophiques du droit pénal en France où dommage et douleur s’équivalent, il incarne le coryphée de ce qui a tous les traits d’une tragédie contemporaine en trois actes : police, tribunal et punition.

Le spectacle Léviathan expose ainsi trois saynètes tirées de situations réelles de comparutions immédiates auxquelles ont assisté Lorraine de Sagazan et son équipe et telles qu’il y en a 60 000 tous les ans en France – là où cette pratique est pourtant considérée comme anticonstitutionnelle dans de nombreux pays. On suit un jeune homme issu d’une minorité et en situation de précarité, campé par un Felipe Fonseca Nobre jubilatoire de justesse, un SDF touchant l’allocation handicap à qui Mathieu Perotto prête une rage désarmante, et une mère de famille qui s’est vue privée de la garde de sa fille pour avoir tenté de la sauver des griffes d’un père violent et qui l’agresse sexuellement. Cette mère, « orpheline » de son enfant, est incarnée par Jeanne Favre, à la silhouette fluette et au jeu d’une grande corporalité, tout en fragilité.

Glaçantes, ces saynètes soulignent toute l’inhumanité à laquelle conduit le système de la comparution immédiate. Empêchant de préparer convenablement la défense, il rend surtout impossible la parole de l’accusé. Ce dernier est alors privé de la possibilité de déplier ce qui peut l’avoir conduit à l’exercice de la violence et à l’infraction des lois. Grâce en effet à un astucieux système de chronomètre, lancé sur un écran en forme d’ogive, faisant du tribunal le chœur d’une crucifixion et d’une mise à mort symbolique de l’accusé, le public éprouve la rapidité ahurissante des comparutions immédiates. Ces procès singuliers, qui ont longtemps été une exception avant de devenir la norme, rappellent en un temps record, les chefs d’accusation, avant de laisser au tribunal le temps de réclamer une peine, puis à l’avocat de la défense de recontextualiser les faits pour exiger une peine mieux calibrée. Le tout en une vingtaine de minutes, parfois moins. Le tout selon un protocole rôdé et minuté, car « ici, il y a des règles, on est dans un tribunal », comme l’assène Victoria Quesnel qui interprète magistralement une Présidente du tribunal aux gestes robotiques et désincarnés. Cette dernière ânonne des phrases jargonnantes où la langue juridique résonne comme du latin d’Église qu’on répète sans le comprendre, pas même les avocats de la défense incarnés par Jisca Kalvanda et Éric Verdin, dont le jeu souligne la grandiloquence rhétorique à l’œuvre dans les salles d’audience.

Le spectacle réparateur du procès destructeur

Car, dans ce tribunal comme au théâtre, chacun joue un rôle. Les comédiennes et comédiens revêtent tous des masques, à l’exception de Khallaf Baraho. Ce dernier devient comme la caution réaliste et humaine d’une mascarade où il est impossible de voir affleurer le moindre sentiment humain et humaniste. L’intransigeance du Procureur de la République, campé par Antonin Meyer-Esquerré dont le jeu rend à merveille le rigorisme de cette fonction, incarne « la force [qui] doit rester à la force qui doit rester » à l’État et à ses institutions, avec une idée du pouvoir qui reprend pour beaucoup celle développée par Hobbes dans son essai. Celle-ci est d’ailleurs rappelée par l’estampe de Bosse, projetée en ouverture du spectacle, ainsi que la phrase qui la surmonte dans l’édition originale du livre : « Non est potestas super terram quæ comparetur ei. Iob. 41-24 » (« Il n’y a pas de puissance sur la terre qui puisse lui être comparée »). Les masques renvoient aussi bien au théâtre qu’à la notion de persona : le corps devient finalement un impensé car il appartient à l’appareil juridique qui l’anéantit et l’annule.

” Le spectacle Léviathan ne tombe pas dans le travers de la condamnation facile, ni dans l’intransigeance qu’il reproche à cette pratique-même. “

Au plateau, s’accumulent des pantins de chiffons au fur et à mesure que les procès s’achèvent et que les peines, démesurées, tombent. Sur l’écran, le travail de création vidéo réalisé par Jérémie Bernaert donne à voir tantôt des images de danseurs gonflés d’air devenus inertes, tantôt des gros plans sur les visages masqués des personnages hors champ ou sur leurs corps peints : la polyphonie du spectacle se trouve renforcée et l’ensemble fait signe vers une déshumanisation actée et irrémédiable, même dans la proximité, même dans le zoom. Les accusés deviennent des fantômes ou des ombres, comme le révèlent le travail de la lumière de Claire Gondrexon en collaboration avec Amandine Robert et le jeu qu’il rend possible, à la fin du spectacle, avec la transparence du tissu du chapiteau.

Pourtant, malgré le procès de cette forme inhumaine de procès qu’est la comparution immédiate, le spectacle Léviathan ne tombe pas dans le travers de la condamnation facile, ni dans l’intransigeance qu’il reproche à cette pratique-même. La comparution immédiate est autant la résultante directe d’un système juridique et pénal acculé, que le symptôme d’une privatisation toujours plus massive des services publics (en France, les prisons sont gérées par quatre grands groupes qui trouvent leur intérêt économique dans la surpopulation carcérale, à laquelle contribuent allègrement les comparutions immédiates). Elle met le personnel sous pression tout en donnant l’occasion, à certains avocats sous-payés, d’arrondir leurs fins de mois.

” Comme l’école et l’hôpital, le spectacle vivant et la justice sont de puissants outils pour révéler et dire la santé d’une société qu’il est plus qu’urgent de défendre. “

Tous ces éléments affleurent dans le spectacle, soit par une réplique percutante, soit par le jeu précis et nuancé des comédiennes et comédiens, soit, encore, par une dramaturgie du contraste qui met en pleine lumière les aberrations du système pénal et tend, en filigrane, à en esquisser une conception abolitionniste. Au plateau, le témoignage face au public de Khallaf Baraho répond à la présence du cheval Calypso – qui dévore un Code pénal – pour indiquer la possibilité de penser une justice réparatrice et un droit restitutif plutôt que répressif. Malgré la puissance du propos et l’indignation que Léviathan sait susciter auprès du public, le théâtre de Lorraine de Sagazan demeure optimiste. Par son spectacle, la metteuse en scène invite autant qu’elle incite les spectatrices et spectateurs à se saisir de la question concrète et pragmatique de la justice et de son exercice pour l’imaginer autrement : par la discussion, par la danse et le chant, dans le partage et la participation active, sans céder à la fable fataliste du réalisme capitaliste et ses hommes de main répressifs. Les représentations sont d’ailleurs suivies de rencontres et de débats organisés par l’Odéon-Théâtre de l’Europe et en collaboration avec la Ligue des Droits de l’Homme, mais aussi de sorties au Tribunal de Paris, à deux pas des Ateliers Berthier, pour assister à des comparutions immédiates.

Comme l’école et l’hôpital, le spectacle vivant et la justice sont de puissants outils pour révéler et dire la santé d’une société qu’il est plus qu’urgent de défendre et de s’attacher à imaginer autrement. Osons faire résonner fort et laissons toujours nous animer les paroles prononcées par Yves Montand à la fin du Joli Mai, le documentaire de Chris Marker et Pierre Lhomme sorti en 1963 et actuellement en salle en version restaurée : « Tant qu’il y aura de la souffrance, nous ne serons pas heureux. Tant qu’il y aura des prisons, nous ne serons pas libres ».

Léviathan, du 2 au 23 mai 2025 à l’Odéon Théâtre de l’Europe aux Ateliers Berthier.

- Conception et mise en scène : Lorraine de Sagazan

- Texte : Guillaume Poix, inspiré de faits réels

- Avec : Khallaf Baraho, Jeanne Favre, Felipe Fonseca Nobre, Jisca Kalvanda, Antonin Meyer-Esquerré, Mathieu Perotto, Victoria Quesnel, Eric Verdin, et le cheval Oasis

- Dramaturgie : Agathe Charnet, Julien Vella

- Scénographie : Anouk Maugein

- en collaboration avec : Valentine Lê

- Lumière : Claire Gondrexon en collaboration avec Amandine Robert

- Son : Lucas Lelièvre en collaboration avec Camille Vitté

- Musique comparution chantée : Pierre-Yves Macé

- Chorégraphie : Anna Chirescu

- Vidéo, cadrage : Jérémie Bernaert

- Conception et création costumes : Anna Carraud assistée de Marnie Langlois et Mirabelle Perot

- Masques : Loïc Nebreda

- Perruques : Mityl Brimeur

- Mise en espace cheval : Thomas Chaussebourg

- Travail vocal : Juliette de Massy

- Assistant à la mise en scène : Antoine Hirel

- Crédit photo : LEVIATHAN © Simon Gosselin