Dans un entretien accordé à Zone Critique, Sébastien Raizer affirmait avec à-propos que « Le Japon est un pays très sensuel, avec beaucoup de non-dits, de perceptions, de sons, des lumières, des couleurs, des regards à découvrir par soi-même. Il y a des mots qui imitent le bruit de la pluie en fonction de son intensité, qui évoquent par la sonorité la surface sur laquelle l’eau tombe »[1]. C’est peut-être le premier point de convergence entre Petit éloge du zen et Philosophie du Kôdô.

Entre sensualité et primat du silence

Les non-dits font partie intégrante du zen, comme le kenshō qui littéralement ne signifie pas « voir la nature » (90) comme il est écrit sur Wikipédia (et dans les pages du Petit éloge du zen), mais « voir sa nature, son essence ». Ce qui conduit l’individu à l’éveil ou l’illumination — une forme d’épiphanie, s’il en est. « C’est, selon Sébastien Raizer, un concept fondamental du zen qui se passe de mots, et c’est finalement très bien comme ça » (90).

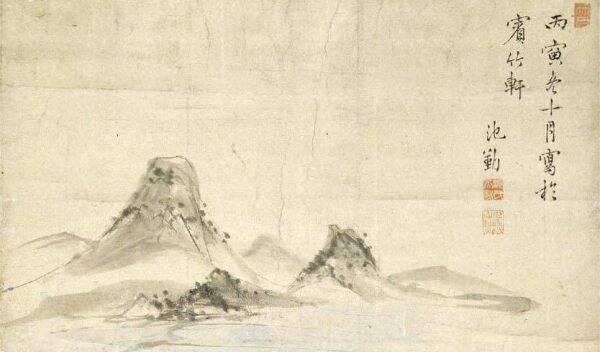

À Kyōto, à quelques pas du quartier d’Arashiyama, le jardin du Tenryū-ji se donne comme « la beauté immédiate de la nature offerte à la perception apaisée de l’esprit » (99) en incarnant les préceptes bouddhistes zen de l’école Rinzai (Sôtô et Ôbaku étant les deux autres écoles). De découverte en découverte, les visites de temples explorés par Sébastien Raizer donnent lieu à des pages colorées d’émerveillement : un hommage appuyé aux délices de cette esthétique japonaise de l’existence.

Poésie d’une esthétique japonaise de l’existence

En parallèle, dans la deuxième partie de Philosophie du Kôdô. L’esthétique japonaise des fragrances consacrée à l’esthétique de cette voie des fragrances, le lecteur apprendra qu’une forme de synesthésie préside à cet art du raffinement olfactif à l’écoute des bois aromatiques. La formule « écouter l’encens », née des bruissements de la traduction de l’expression d’origine chinoise, pourrait s’interpréter comme une tentative de percer le « langage muet des fragrances » (138) et n’est pas sans évoquer les associations entre audition et olfaction que l’on retrouve dans les haïkus de Bashô, comme celui-ci cité par Chantal Jaquet:

« Le son de la cloche s’apaise,

Le parfum des fleurs frappe le soir » (134)

Le kôdô en vient tout naturellement à s’inscrire dans une esthétique japonaise de l’existence, de par « son adossement à une métaphysique de l’impermanence, devenue mode d’être et art de vivre. L’impermanence n’a rien d’une déperdition, elle est la loi des choses. Elle invite ainsi à une jouissance de l’instant présent, lequel n’est autre que l’infini en mouvement » (236).

Codification et protocoles rigoureux

Circonscrire l’indicible, tracer les contours de l’invisible, saisir l’intangible, c’est ce que Chantal Jaquet et Sébastien Raizer s’évertuent à faire. Plongez-vous dans la lecture de ces deux récits, vous vous en trouverez forcément bien.

Dernier principal dénominateur commun entre ces deux explorations documentaires : la manière dont la société nippone se construit autour de pratiques codifiées, de rituels quotidiens, de cérémonies protocolaires, voire d’un besoin de hiérarchisation. D’emblée, Sébastien Raizer annonce sans ambages que « Le zen est la spiritualité des samouraïs » (23). Un bref aperçu historique nous mène à ce développement circonstancié : « Depuis le Xe siècle, les samouraïs formaient une caste qui assurait l’ordre social et protégeait le Japon des invasions, notamment mongoles à l’époque, et ces guerriers avaient gagné une place prépondérante au sein du système de pouvoir. À la fin du XIIe siècle, après avoir essaimé et prospéré dans les monastères shaolin chinois, le chán créé par Bodhidharma quelque six cents ans plus tôt arriva au Japon sous la forme rinzai. En moins d’un siècle, cette école, forte de sa spiritualité immédiate et de ses affinités avec les arts martiaux, avait gagné l’ensemble de la caste des samouraïs, qui pratiquaient la méditation et l’étude des kōan » (26-7). Il semblerait que le zen et l’art du sabre (iaidō) partagent une transmission séculaire structurée autour d’un échange, de rencontres, entre maîtres et disciples.

Dans une veine similaire, dès l’introduction du livre de Chantal Jaquet, on a tôt fait de nous informer que le kôdô, constitué en écoles (voir chapitre 2), « obéit à des règles, une codification et une gestuelle précise qu’il faut apprendre pour apprécier les parfums des bois aromatiques rares et précieux. Il a donc ses maîtres et ses disciples et respecte un protocole rigoureux, qui comporte des variantes selon les écoles, mais qui est transmis à l’identique de génération en génération » (8-9).

Circonscrire l’indicible, tracer les contours de l’invisible, saisir l’intangible, c’est ce que Chantal Jaquet et Sébastien Raizer s’évertuent à faire. Plongez-vous dans la lecture de ces deux récits, vous vous en trouverez forcément bien.

- Sébastien Raizer, Petit éloge du zen, coll. folio Paris : Gallimard, 2017, 142 p. Prix 2 EU.

- Chantal Jaquet, Philosophie du Kôdô. L’esthétique japonaise des fragrances, coll. matière étrangère Paris : Vrin, 2018, 256 p. Prix 19 EU.

[1] Lire Clément Sans & Sébastien Raizer : «Le Japon est un monde flottant», Zone Critique (21 mai 2018), URL: http://zonecritiq1prd.wpenginepowered.com/2018/05/21/sebastien-raizer-japon-monde-flottant/