Henri Raczymow explique au début de Mélancolie d’Emmanuel Berl à quel point il est parfois agréable de s’attaquer à des auteurs mineurs tant les majeurs nous font peur. Jouhandeau, auteur mineur au regard de la littérature, n’a pour lui ni la respectabilité, ni l’accessibilité, ni la sympathie. Il n’a pour lui qu’une forme de style qu’on a jugé ampoulé, un comportement faussement dandy qu’on a trouvé surfait et un entretien avec Pivot en 1978 qui a ému une heure durant ceux qui l’ont visionné sans remettre ce « phénix », comme le qualifie Richard Millet, au goût du jour.

Mais Jouhandeau non plus ne réussit pas vraiment sur ce coup-là. Le couple qu’il a formé avec Elise, sa femme, est, selon plusieurs encyclopédies, « l’un des plus célèbres de la littérature ». En effet, Elise ne cessera de reprocher à son mari ses amitiés particulières, ses « opérations mystérieuses » comme aurait dit Montherlant. Devant sa femme comme devant la religion, Jouhandeau a des comptes à rendre et assimile tout à la religion, devenant ainsi l’homosexuel mystique le plus illuminé de la littérature française. « “Es-tu catholique ?” cela signifie : “Crois-tu à l’amour ?” Et je lui souriais. »

Là où le sexe pose problème, la religion ne vient pas comme appui mais comme renforcement de la douleur. Jouhandeau comprend très vite à quel point ses orientations sont tabou et en profite pour se plonger avec encore plus de force dans le catholicisme. Une manière d’échapper à sa femme, en divinisant ses plus grandes amours, mais aussi un plaisir de se rouler dans le stupre, la douleur, car son statut de contemplateur et de diariste détruit son couple et fait de lui, tel un personnage zolien, un être fatalement lié aux désirs de sa chair. Il a en effet écrit toute sa vie des Journaliers dans lesquels, à l��’image d’un Amiel, d’un Léautaud ou d’une Ninn, il retranscrit tout ce qui lui arrive, non parce qu’il y a du délateur en lui, comme son comportement durant la Collaboration aurait pu le laisser supposer, mais parce qu’il se devient le propre greffier de sa déchéance, prenant note des étapes de la décadence morale dans laquelle ses amours le plongent. La seule désintoxication possible était la religion, une religion assez hétérodoxe pour être passionnante.

Au nom du Trou

De Claudel à Bloy en passant par Bernanos et Suarès, c’est vérifiable. Leur transgression donne à leur œuvre de quoi s’élever au-dessus du catholicisme dévoyé par la bourgeoisie, ce qui conduisit un Bloy à faire du bourgeois son ennemi principal (voir l’Exégèse des lieux communs), en y voyant un interprète qui ignore la parole divine. Le catholicisme en littérature ne peut y être utilisé que comme une arme de plus grinçant sous la plume, et c’est ainsi qu’il fut utilisé, comme une arme de langage absolue, une mystique dernière, par Bloy ou Claudel, que je citais au début. Le catholicisme devient une occasion d’être intolérant, d’être le plus intégriste possible, le plus médiéval possible (« Je suis, avant tout, pour la barbarie chrétienne ») à une époque où la littérature n’est plus compatible avec le Vatican, avec les directions qu’il prend, désavouées par beaucoup.

Tout Jouhandeau peut s’articuler de manière presque réticulaire autour de ces oppositions, entre sa sexualité débridée et son couple austère, sa foi et son plaisir dans le péché

Jouhandeau, pourtant, inaugure, dans la mesure où, loin de « chier des couronnes d’épines » comme le dit, avec ce ton sarcastique qui lui est propre, Dominique de Roux, il construit une œuvre perpétuellement contradictoire, opposant ses fantasmes et sa religion, sa chasteté et sa luxure, sa vieillesse et son éternelle jeunesse, satané Méphistophélès guéretois. Il crée autour des contradictions s’échouant sur Guéret, son microcosme familial et amoureux, un univers à la Faulkner où des Français tout droits sortis de Duvivier ou parfois de Clouzot se croisent, se détestent, tentent de se tuer pour mieux se toiser plus tard, dévoilent leurs chairs levrettées sous les yeux dévorants d’un homme mesquin, petit, sans-gêne et en même temps d’une timidité toute perverse, chinoise, pour reprendre ses termes : « Surtout, disait l’un deux, ne parle pas devant lui du signe de beauté que tu portes à la fesse gauche ou il serait bien capable de te demander de lui permettre de le constater et, si tu refusais, de faire le tour du monde pour le voir ou de te tuer pour déshabiller ton cadavre à cet effet, mais le signe de beauté ne serait jamais de sa part que prétexte à te voir nu. Il a la patience des domestiques chinois qui mettent dix ans, en le poussant peu à peu, pour faire franchir dix centimètres à un meuble et le porter où ils ont voulu malgré leur maître et sans que celui-ci l’ait remarqué. »

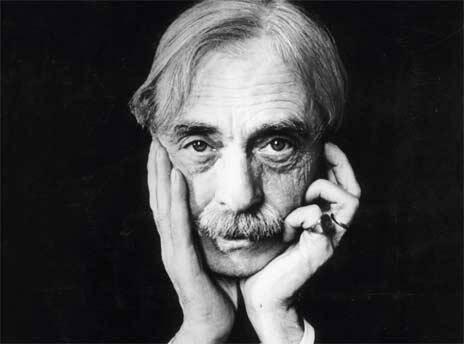

Jouhandeau a un rapport à l’amour physique tout à fait particulier : il connut nombre d’amants et pour nuancer sa face de vieil homme vicieux, tient beaucoup à son apparence, ressemblant à la fin de sa vie, lorsque Pivot, en 1978, fit avec lui un entretien, alors qu’il était – à l’instar de Montherlant – devenu aveugle, à ces écrivains au visage émacié qui ont l’air de vieux nourrissons, tel Cocteau ou Gide. Il serait long et fastidieux de développer ce côté de l’œuvre de Jouhandeau, du narcissique se sachant sans doute moins beau que ceux auxquels il voue un amour passionné, mais gardant dans la laideur une dignité que le Millet du Goût des femmes laides aurait pu avoir. Millet est d’ailleurs le seul héritier, nous pouvons le dire, de Jouhandeau, ce qui nous amène plus ou moins directement à évoquer, derrière l’ambiance, le naturel, le monde et le cosmos jouhandien.

Le stupre et le style

Dans son œuvre titanesque, l’on retrouvera ce phrasé d’une élégance extrême, cette élégance qui ressemble moins à un effet de style qu’à une profonde envie de distinction, de sortir de la ville de Guéret, pierre angulaire, tentaculaire et matrice de son œuvre, ville à laquelle tous les chemins mènent, une Urbs maudite et fantôme peuplée d’êtres sortis d’une phase spatio-temporelle formidable. Il serait erroné de vouloir voir en Jouhandeau et dans ses portraits rocambolesques des habitants de Guéret, une tentative à la Zola d’exhiber comme dans une foire des tempéraments en conflits, comme on exhibe des hommes-éléphants chez David Lynch. Aucun but scientifique chez Jouhandeau mais la tentative lamentable de se défaire d’un passé cauchemardesque, comme il se réfugie dans la religion comme une ceinture de chasteté, mais trouée, comme la Croix du Christ. Toute la Passion jouhandienne s’engouffre dans ce trou.

J’ai peur d’y avoir laissé tomber mon sujet. Le style de Jouhandeau, comme celui de Millet, est une défense, un bouclier de mots contre les autres. Dans Le Goût des femmes laides, Millet explique que, faute de réussir sa vie sexuelle, il rêvait d’être un grand écrivain, et venant d’une seconde Guéret, Siom, il tentait, par la langue, de s’élever, de se parer de mots, d’utiliser la littérature comme un outil d’embellissement. Verborum tanta cadit vis. Cette littérature de la dignité nous a pulvérisés.

Le style de Jouhandeau, comme celui de Millet, est une défense, un bouclier de mots contre les autres.

Car il faut avouer que, dans le vaste fleuve à la géographie étonnante qu’est la littérature « homosexuelle », Jouhandeau fait exception. Nous n’avons pas pu trouver dans son œuvre une seule scène d’érotisme, une seule scène faisant l’étalage de sa luxure, de son intimité. Ayant appris le Latin dans la Bible, Jouhandeau, ici encore, fait honneur à la pudor, qui, avant de donner « pudeur », signifiait « respect des règles ». Il fait honneur à une dignité, à une droiture que l’on ne peut qu’apprécier chez lui (à l’inverse d’un Gide, dont la nature, nous a enseigné Blondin, a horreur).

Ce rapport complexe à soi-même qui lui fit ressentir le besoin d’écrire un Essai sur moi-même n’empêche pas Jouhandeau d’évoquer certaines de ses activités intimes sans aucun voile. C’est qu’il y a également dans son langage une fausse innocence troublante ou en tout cas la recherche de l’innocence qu’il avait pu avoir, plus jeune, notamment en découvrant la masturbation (dont l’étymon, encore une fois, pour un auteur connaissant la langue d’Horace, nous aidera, puisqu’il vient de stupratio, « je souille », et de manus, « la main ». Libre à nous de savoir si la masturbation est censée souiller la main ou souiller par l’action de la main. C’est en partie pour cette raison que le récit de la première masturbation de Jouhandeau se trouve dans De l’abjection qui aurait pu se nommer De la souillure tant l’ouvrage est religieux et déviant de son propre chemin de Croix). Nous revenons ici rapidement sur la question de l’âge : « Ton visage aura toujours vingt ans et mille ans. Quand il a plutôt mille que vingt, il fait peur, mais quand il a plutôt vingt que mille, c’est pire. Tu as l’âge de l’Enfer. » L’âge de l’Enfer marque Jouhandeau du signe des maudits : « Ils se réunissent pour collaborer à je ne sais quel théâtre d’ombres. » On notera aussi ce que disait Baudelaire : « Nul n’est plus catholique que le Diable ». Jouhandeau ne tombe pas sur des contradictions, ce sont les contradictions qui chutent tout autour de lui.

Bibliographie

- Chronique d’une passion, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 2005.

- De l’abjection, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 2006.

- Nouveau testament, Journaliers XII, Gallimard, coll. « Blanche », 1968.

- Chaminadour. Contes, nouvelles et récits. Gallimard, coll. « Quarto », 2006.

- Tous les grands récits (non romans) de Jouhandeau sont dans la collection « L’Imaginaire ».

Joanny Léniot