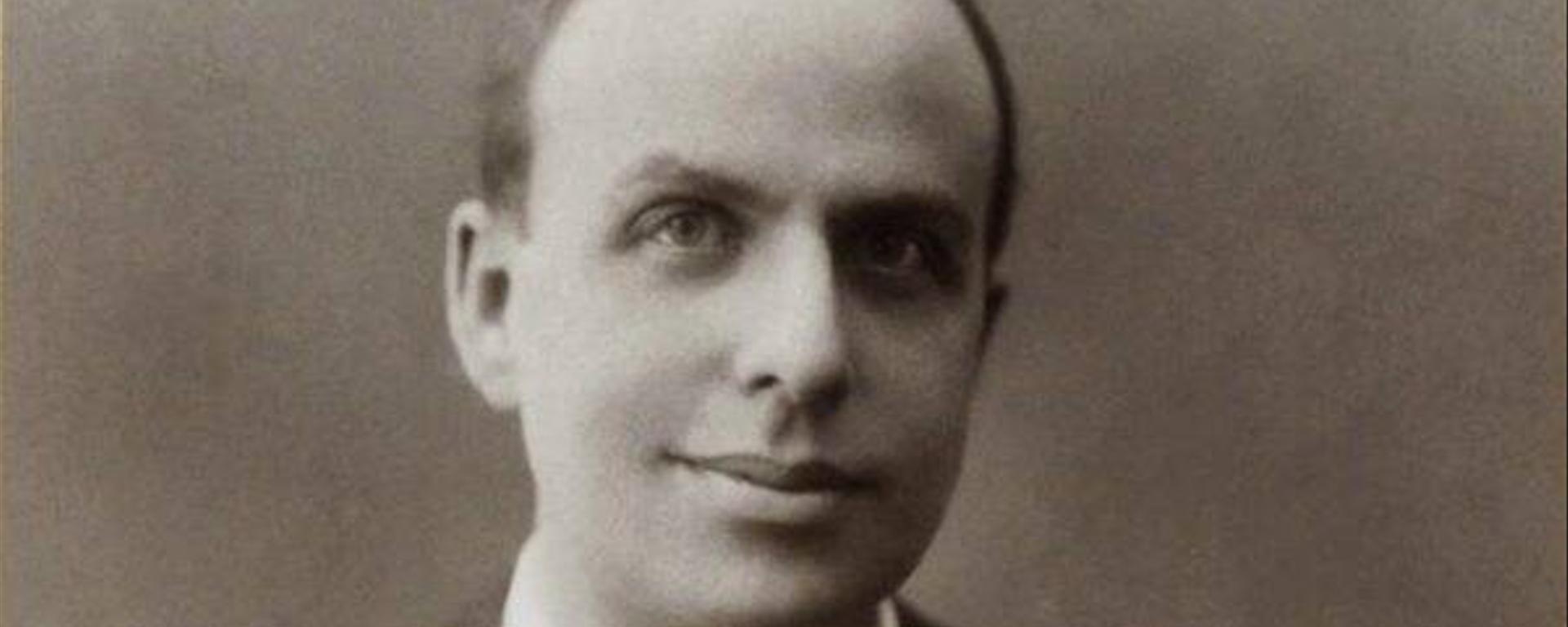

Écrivain méconnu, Marcel Schowb a pourtant marqué ses contemporains par sa vivacité d’esprit. Laissons àJules Renard le soin de nous présenter Marcel Schwob :« Il est reçu premier àla licence, avant les normaliens. Il n’a jamais écrit une ligne qui ne fût payée et il est entréàL’Événement, en écrivant, de province, àMagnier, pour lui offrir de faire des chroniques. Il a le mépris des cheveux et se fait presque raser la tête. C’est un journaliste du genre savant ethnique de l’espèce rare, un travailleur qui veut des choses, croit àdes choses, méprise des choses ; un indéchiffréencore pour moi ».

Un érudit de grand chemin

Jules Renard fut d’abord frappé par la tournure d’esprit vivace, l’intellect élégant et l’érudition impressionnante de Marcel Schwob

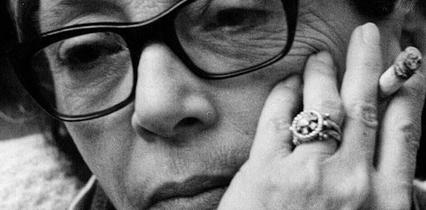

Ce qui frappa l’auteur de Poil de carotte, ce fut d’abord une tournure d’esprit vivace, un intellect élégant, couplé d’une érudition impressionnante. « Hier, Schwob est resté jusqu’à deux heures du matin. Il m’a semblé qu’avec ses doigts fins il prenait ma cervelle, la retournait et l’exposait au grand jour. Il parlait d’Eschyle et le comparait à Rodin. Il m’analysait Les Sept de Thèbes et la rivalité d’Étéocle et Polynice, et la manière géométrique, architecturale, dont cette pièce est composée : tant d’ennemis, contre tant d’ennemis, tant de vers, dix, par exemple, pour chaque chef…Un moment, la lampe s’est éteinte. J’ai allumé les bougies du piano. Le visage de Marcel Schwob était resté dans l’ombre. Je sens que ce garçon-là aura sur moi une influence énorme ». En quelques années, Jules Renard passa de l’admiration à l’hostilité pour Schwob car l’érudition est une pièce à double face, et Jules Renard ne manqua pas de la prendre en mauvaise part en le peignant en Hannibal de l’imitation : « Tristan admire l’intelligence de Schwob. Lui, intelligent, est-ce bien sûr ? Le talent de Schwob, c’est une mixture de vins, ce n’est pas du vin. Je me moque de cette intelligence. Tous ses contes, il les a empruntés. Il a traduit Hamlet et Francesca da Rimini. Il a un style de traducteur exact. Pas d’esprit. La préoccupation de savoir des choses que personne ne sait. La mauvaise humeur d’un artiste qui n’a jamais rien trouvé tout seul. Une affectation à ne lire que le livre qui est sale et vieux. Une âme et un esprit de vieille femme. Un homme à vous dire : “ Êtes-vous content d’avoir sur moi la supériorité de m’avoir prêté cent sous ? ” Il me ferait regretter de n’avoir pas été antisémite ». Il faut bien dire que Marcel Schwob, tout comme son frère, reçurent une éducation pour le moins privilégiée, faite de gouvernantes anglaises et de précepteurs allemands ; des universitaires d’Iéna. C’est une gouvernante qui lui porta son premier livre, reçu à l’âge de quatre ans. Il fut très vite pris par le démon de la lecture enfantine, ce plaisir transgressif de lire au fond de son lit, à la dérobée, à bonne distance du regard adulte. Partant, il se mit à écrire de manière tout aussi précoce, dès six ans, les mémoires d’un petit chien chinois qu’il nomma Jack. Deux ans plus tard, il songea à monter des comédies d’Aristophane, tout en apprenant le piano. Au lycée, il ne fit qu’une bouchée de la Grammaire comparée d’Auguste Brachet, sans doute à l’origine de son amour pour la linguistique. L’oncle tutélaire ne fut jamais très loin. Féru de langues anciennes, il eut pour Schwob l’étoffe d’un guide.

Schwob est aussi omnivore. Son service militaire, loin de le couper de son activité littéraire, vient le nourrir. L’un des personnages de Cœur double, Podêr, vit le jour à cette occasion. Par la brassage social qu’opérait le service, Schwob fut confronté à une pluralité de sociolectes. Son intérêt pour l’argot fut alors avivé, ce qui ne manqua pas de donner lieu à une étude philologique de la « langue du pauvre », Schwob soutenant la thèse que l’argot est un langage d’essence artificielle. Ce travail lui-même fut la prémisse à une étude sur Villon ; il apporta un éclairage fondamental sur ses ballades en jargon ainsi qu’une étude systématique sur le parler de la Coquille. Ses travaux firent date et eurent une influence importante sur Auguste Longnon, qui préparait alors une édition des œuvres de Villon.

Paul Léautaud disait très justement de notre homme : « Je ne crois pas que personne ait pu le connaître sans être émerveillé par le monde de ses connaissances ». Mais enfin, son érudition n’a rien d’un terme, et Bernard Lazare le remarqua avec finesse (Figures contemporaines) : « Dire que M. Schwob est un esprit encyclopédique ne serait pas suffisant, car il est des encyclopédistes qui meublent au hasard leur cervelle. Il faut ajouter que M. Schwob est un philosophe, c’est-à-dire qu’il sait ordonner ses connaissances et en tirer profit ». Son érudition, loin d’être d’être synonyme d’une connaissance desséchée, est une source active de création littéraire.

Une comète littéraire

Mort à 37 ans, notre écrivain a le souffle court. Un souffle puissant, mais qui n’a pas l’allonge de celui du romancier. Il produisit, entre autres choses, trois recueils de contes (Cœur double, Le Roi au masque d’or, Vies imaginaires), deux nouvelles (La Croisade des enfants, L’Etoile de bois), le Livre de Monelle. Proche du Zarathoustra de Nietzsche, sorte de poème en prose dont Gide s’inspira pour écrire ses Nourritures terrestres, Le livre de Monelle fut loué par les surréalistes qui y virent un chef-d’œuvre d’attention aux émotions vivaces et profondes, échappant aux griffes du sinistre intellect analytique.

Marcel Schwob s’installe donc dans le champ littéraire à la façon d’un conteur qui narre les temps charmants d’un autrefois qu’il s’efforce de nous rendre contemporain.

Il s’installe donc dans le champ littéraire à la façon d’un conteur qui narre les temps charmants d’un autrefois qu’il s’efforce de nous rendre contemporain. Le Roi au masque d’or fait montre d’une souplesse extrême dans la création littéraire. La palette de Schwob est d’une variété virtuose. On y trouve les traces de Bouddha voisines de celles de Pétrone. Les contes de Schwob font figure de catalyseur : l’invitation perpétuelle au voyage nous fait songer à Loti ; la présence d’un fantastique horrifique l’inscrit dans le lignage d’un Poe et d’un Villiers. La « mixture de vin » est savoureuse. Ses contes témoignent d’une capacité à faire vivre des pans de l’histoire, qu’il s’agisse du grand Moyen Âge, de la tragique Amérique indienne ou de la misère urbaine londonienne du xixe siècle. Ceux-ci témoignent d’une ampleur historique et géographique inaccoutumée. Cet engouement dans l’écriture ne pouvait se solder que par un beau récit de voyage, le Voyage àSamoa, ensemble de lettres envoyées par Schwob à son épouse Marguerite Moreno alors que, sur les pas de Stevenson, il errait dans le tohu-bohu du Pacifique.

À la manière d’un enfant, Schwob est de ceux qui s’étonneront toujours de la profonde bigarrure de la vie.

Schwob fait figure d’homme lucide sur son temps. Il ne cède pas aux mirages de l’idéologie du progrès. Le chemin de fer dans « Le Train 081 » n’a d’autres effets que de diffuser le choléra asiatique de Marseille à Paris. S’il hérite du romantisme par bien des aspects, il ne succombe pas au mythe de l’originalité : il apprend très jeune que la littérature est faite d’emprunts et d’innutrition. Le créateur est à ses yeux celui qui recompose à partir de fragments. L’extrême contemporanéité de Schwob fait de lui un avant-gardiste. L’omniscience du point de vue est annihilée, le réalisme enterré ; il ne reste plus qu’une poétique du multiple fragmentaire, du composé bref, de l’impur épars, poétique toujours décentrée, mettant en cause les distinctions que le siècle avait pu croire solidement établies entre fiction et réel. Il ne cède pas non plus aux sirènes d’une esthétique décadente fin-de-siècle qu’il côtoyait pourtant : en lieu et place d’obscurités symbolistes, nous trouvons une appétence universelle, une poétique de la curiosité enthousiaste qui multiplie les espaces géographiques et historiques. À la manière d’un enfant, il est de ceux qui s’étonneront toujours de la profonde bigarrure de la vie.

« Dans ce temps, la race humaine semblait près de périr. L’orbe du soleil avait la froideur de la lune. Un hiver éternel faisait craqueler le sol. Les montagnes qui avaient surgi, vomissaient vers le ciel les entrailles flamboyantes de la terre, étaient grises de lave glacée. Les contrées étaient parcourues de rainures parallèles ou étoilées ; des crevasses prodigieuses, soudainement ouvertes, abîmaient les choses supérieures avec un effondrement, et on voyait se diriger vers elles, dans une lente glissade, de longues files de blocs erratiques. L’air obscur était pailleté d’aiguillettes transparentes ; une sinistre blancheur couvrait la campagne ; le rayonnement d’argent universel paraissait stériliser le monde ». (Marcel Schwob, « La Mort d’Odjigh », Le Roi au masque d’or)

Yoann Chaumeil