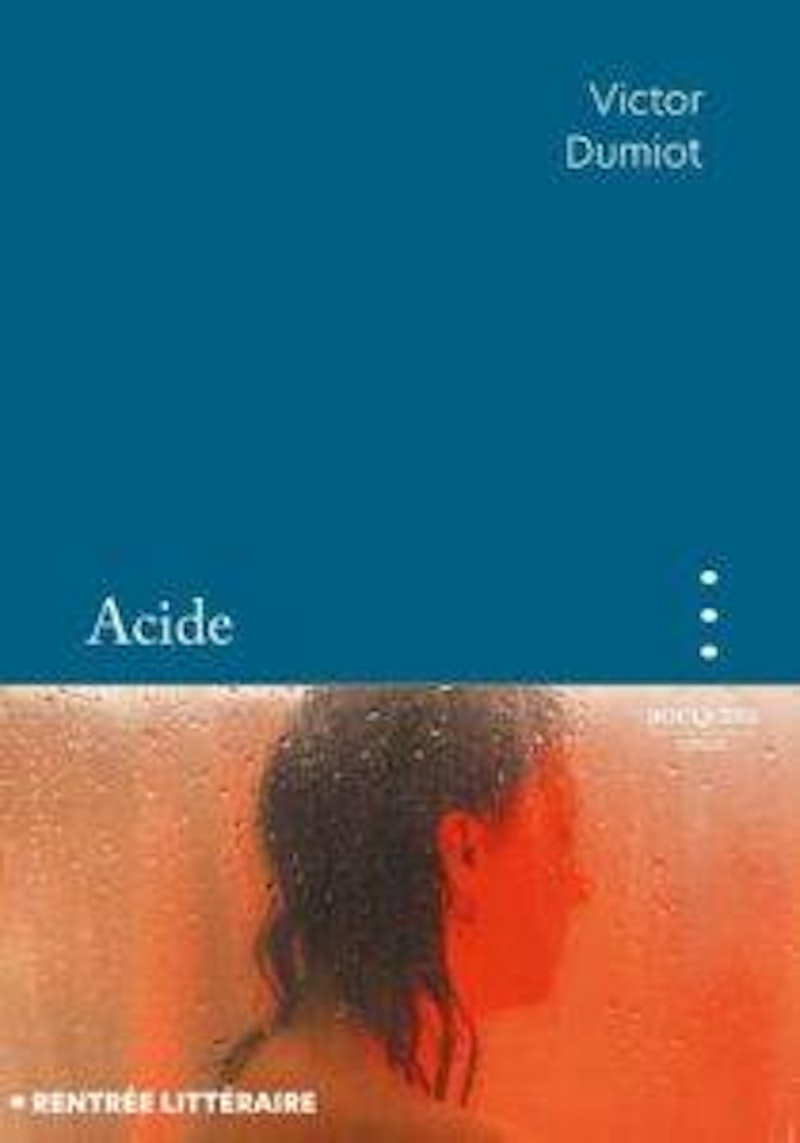

Il a paru cet été aux éditions Bouquins : c’est le premier roman de Victor Dumiot. Acide, c’est le titre du livre, mais c’est aussi le goût brûlant d’une lecture qui ne s’oublie pas. Comme tout bon roman, Acide nous propose, selon une formule un peu convenue, de nous « mettre dans la peau d’un personnage ». Ici, c’est dans une peau brûlée vive à l’acide, dans une chair prisonnière d’un incendie qui ne s’éteint jamais que nous fait pénétrer le romancier. Avec Acide, Victor Dumiot propose à ses premiers lecteurs une expérience littéraire d’une intensité rare, le récit d’une douleur comme vous n’en avez probablement jamais fait l’expérience.

D’emblée, le romancier rompt avec le schéma traditionnel de l’intrigue : le roman ne sera pas une enquête pour retrouver et comprendre les mobiles de l’agresseur. Le roman, c’est le récit de la vie de Camille, une vie banale qui devient tout à coup extraordinaire par sa souffrance, alterné avec le récit de la vie de Julien. Julien est un homme d’une trentaine d’années, qui vit une expérience d’enfermement similaire à celle de Camille quoique pour des raisons bien différentes : reclus dans son appartement, ses journées se passent à consommer des contenus pornographiques et masochistes dans une surenchère permanente de violence. Un jour, par hasard, Julien tombe sur la vidéo de l’agression de Camille, mise en ligne quelques instants sur le darknet : passé le choc du premier visionnage, Julien ne peut bientôt plus se passer de ces images. Apprenant après quelques recherches que Camille a survécu à ses blessures, cette obsession se mue en une quête : retrouver Camille et constater de ses yeux ce qu’il repasse en boucle sur son écran.

Souffrance et vérité, souffrance et profondeur

Les deux personnages font, dans la souffrance, une expérience de vérité. Lui, Julien, consommateur de hard, de snuff movies, trouve dans la vidéo de l’agression de Camille une forme de vérité que la pornographie, toujours guettée par le spectre de la simulation, ne parvient jamais totalement à lui offrir. Dans l’instant où son corps est dévoré, rongé tout entier par l’acide, Camille offre à celui qui regarde le spectacle d’une vérité absolument nue.

De son côté, Camille est défigurée : à sa vie d’avant, dans ce qu’elle avait de plus commun (son travail, son indépendance, ses relations) comme de plus propre (son identité visuelle, son vécu corporel) se substitue une vie d’hôpital, de souffrance ininterrompue et d’étrangeté à soi. C’est dans cette nouvelle configuration de sa vie et de son corps que le personnage de Camille va trouver une forme de profondeur. Du narcissisme assez creux de sa vie antérieure, que le personnage décrit volontiers, va naître une forme de superficialité profonde. Superficialité, car toutes ses préoccupations se concentrent sur sa peau, sur son corps, et ne dépassent jamais cet horizon :« […] tout l’univers se concentrait dans mon corps et sur mon visage. […] Je ne pensais qu’à mon corps. » (p.103). Profonde, toutefois, car la souffrance retranche le personnage dans des profondeurs insoupçonnées de son être. Un personnage qui n’a plus de vie sociale, intellectuelle, qui n’a plus de corps au sens normal du terme, qui ne fait que souffrir, est un personnage qui a une vie intérieure – ou qui du moins, pour reprendre les termes de Georges Bataille, fait une expérience intérieure. Acide, c’est en quelque sorte l’itinéraire spirituel d’une défigurée, si une telle formule n’occulte rien de l’omniprésence du corps dans le roman.

Car le corps est à la fois cause de la souffrance infinie de Camille : « Chaque seconde qui s’écoulait sur mon corps, chaque craquelure de ma peau, chaque frisson douloureux, répétait ma mort. Je ne cessais plus de mourir. Je n’étais pas morte pour toujours, je mourais toujours, je mourais encore. […] Monstre condamné à se relever pour s’abattre. » (p.17), mais également l’instrument de sa possible guérison. Si ses séquelles sont indépassables, Camille parvient, au fil du roman, à passer du rejet absolu de son visage à une forme d’apprivoisement. Un frémissement de plaisir, aussi infime soit-il, parvient à faire oublier l’espace d’un instant la souffrance ininterrompue du corps. La redécouverte sensorielle et solitaire de son corps blessé sera une étape clé de cette longue démarche d’apprivoisement de sa nouvelle condition.

Plus grave que la mort, plus dur que la pitié

Quelle vie subsiste lorsque le quotidien tout entier est absorbé par la souffrance ? C’est la question que semble adresser Acide à son lecteur. Ce livre est tout le récit d’une mort qui aurait dû avoir lieu, et qui, par malheur ou par miracle, ou peut-être dans la plus parfaite indifférence, n’a pas eu lieu. Subvertissant « l’échelle du pire » communément partagée, sur laquelle rien ne semble pouvoir rivaliser avec la mort, Victor Dumiot nous plonge dans l’enfer de la défiguration : « La défiguration est le pire crime qui soit, le seul meurtre qui vous laisse en vie » (p.247).

Acide est donc le récit de la vie d’une victime. Cependant, à la différence de la plupart des récits de victimes, il est relativement peu pathétique. Camille est en effet un personnage haineux, plein de ressentiment, parfois odieux, rendu la plupart du temps relativement insupportable au lecteur. Ce faisant, Victor Dumiot ôte à son lecteur la possibilité tranquille de compatir, et le confronte donc à une violence brutale, qui n’est plus médiatisée, atténuée par rien.

Victor Dumiot ôte à son lecteur la possibilité tranquille de compatir, et le confronte donc à une violence brutale, qui n’est plus médiatisée, atténuée par rien

Peu de récits littéraires parviennent à rendre compte d’une telle intensité de souffrance, d’un tel degré de douleur. Le lecteur reconnaîtra de la part de l’auteur un travail et un talent remarquables : écriture fine, tranchante, redoutable, qui vient chercher le lecteur là où, précisément, il aimerait s’esquiver.

Lire, ou ne pas lire ?

Certains lecteurs s’empareront du roman sur le présentoir d’une librairie sans savoir. Ils recevront la giclée d’acide en pleine figure. D’autres lecteurs, plus avertis, ouvriront le livre à titre expérimental : jusqu’où la littérature peut-elle réellement rendre compte de la souffrance ? quel degré de violence suis-je capable de supporter dans une lecture, et comment interpréter la réaction qui est la mienne face à genre de récit ? Il y aura enfin les lecteurs qui refuseront de lire le livre : par peur, par rejet, par principe, pour d’autres raisons encore. Nous ne parlerons pas des lecteurs qui n’entendront pas parler de la sortie d’Acide.

Vous, lecteurs de Zone Critique, soyez de ceux qui, avertis et audacieux, ouvrirez Acide et le ferez pas par hasard.

- Acide, Victor Dumiot, Bouquins, août 2023

Crédit photo : Victor Dumiot (©Alexandre Lebrac)