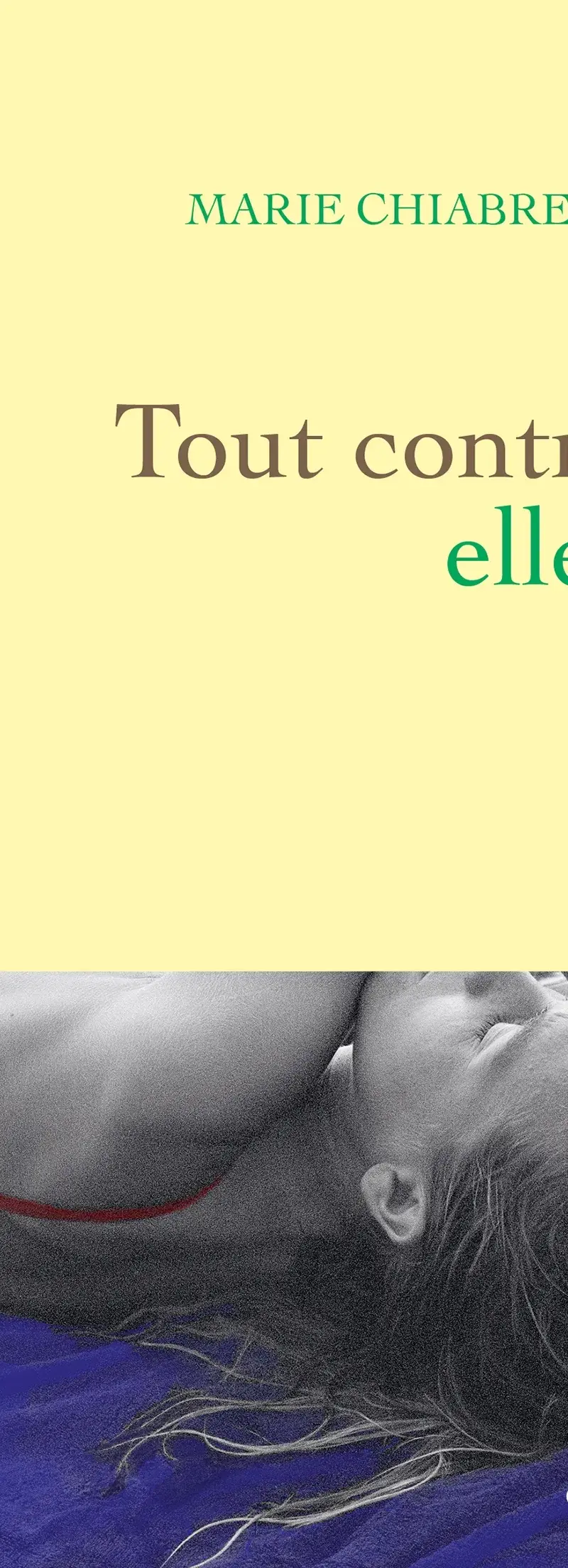

Tout contre elles déroule une mémoire féminine en ruine, marquée par l’effacement des corps, l’excès de regard et l’incapacité à dire. Le texte assemble donc des fragments, des scènes, des lambeaux de sensations pour reconstituer ce que l’histoire officielle tait : la violence intime, sociale et institutionnelle infligée aux filles dès l’enfance. À travers le vécu d’une adolescente qui tombe enceinte accidentellement, la narration reconstruit une généalogie de la dépossession, où chaque femme semble condamnée à hériter d’un corps trop visible ou trop silencieux, d’une parole niée ou trop tardive. L’écriture impose une syntaxe de cette lucidité retrouvée alors que la famille, l’école, l’hôpital, l’amour échouent à contenir l’expérience : seuls demeurent les vestiges – traces de sang, phrases murmurées, objets déplacés – et une subjectivité qui se défait pour se reconstruire ailleurs. En somme, le récit décrit une transmission du silence : la douleur se loge moins dans les cris que dans les absences et les faux-semblants.

Le récit de sa relation avec Abel, le géniteur, s’inscrit avant tout sous le signe de l’impératif de sortie de l’enfance par l’acte sexuel : « Je suis prête à en finir avec l’enfance, depuis le plus jeune âge ». La stratégie passe par la fusion des corps, conçue comme une rupture avec le temps de l’innocence. Il s’agit, me semble-t-il, d’une tentative de rester visible, de répondre aux attentes d’une société dont les regards sont rivés sur elle, de se conformer à une norme, d’être « comme les autres ». Pour Abel aussi : « Il peut disposer de moi comme il dispose d’elles ». Cette mise à disposition glisse pourtant vers une indisposition, qui affecte profondément son corps : « Le mal s’étend à mes paupières, ma tête, mon ventre ». Traversé par l’injonction, le corps n’est pas habité. Pourtant, par la grossesse, brutalement arrivée, le corps le devient contre son gré. En conséquence, étant désormais une jeune femme sortie de l’enfance violemment, la narratrice vit cette annonce comme une chute brutale dans un monde qu’elle ne comprend plus, une irruption du chaos dans son existence désormais vacillante : « Le ciel me tombe sur la tête. Je m’affale dans le fauteuil le plus proche. Je ne comprends plus rien, un voile recouvre mes pensées ».

(S’auto)détruire

L’expérience de l’IVG est racontée par la narratrice, adolescente donc, qui en vient à décrire les démarches, les rendez-vous, les instructions reçues, sans que personne ne s’adresse réellement à elle. « Je fais la queue, je le prends seule », écrit-elle, à propos du médicament abortif. L’isolement est total. Même le soin devient un lieu de dépossession : « Ce qui est destructeur, c’est le retour à la réalité ». L’anesthésie agit comme un répit temporaire, un interstice d’oubli. La violence institutionnelle est constante, jamais spectaculaire, toujours diffuse : elle s’exerce par l’indifférence, la standardisation, l’invisibilisation du corps jeune et féminin.

La douleur ne trouve pas d’adresse, mais se retourne contre soi. « Je me défonce à l’Eau Écarlate après les cours. J’en applique sur un chiffon et l’inhale » : l’autodestruction devient la seule forme de contrôle. La narratrice tente de fuir son corps ou de le transformer, d’accélérer un processus de maturation pour sortir de l’enfance, qu’elle décrit comme un état d’humiliation permanente. « Je ne veux plus être une dame », dit-elle plus loin. La féminité, désirée puis rejetée, se révèle comme une assignation mutilante. Rien ne tient. Ni les modèles, ni les promesses, ni les images de soi.

Le regard maternel comme condamnation

Le regard maternel vient ajouter à cette violence puisqu’il est un catalyseur de jugement. « Sa petite fille s’est transformée en petite pute » : la phrase, glaçante, condense l’effroi parental face à une sexualité adolescente qui ne s’inscrit pas dans les cadres tolérables. La mère incarne à la fois la dépossession et le contrôle. Elle scrute, interroge, soupçonne. « Elle me pose la question à laquelle je m’attends : “Avec Abel, vous l’avez fait ?” » Le lien mère-fille devient un lieu de surveillance, de rivalité, parfois de haine intériorisée et le “féminin” se transmet, mais par fracture.

Le journal intime est la seule enclave pour la narratrice. « Elle dit que le journal intime est sa limite. Qu’elle ne l’ouvrira jamais. » Cette phrase désigne un espace inviolable, précaire mais vital. Face à la violence domestique, aux injonctions scolaires, à la disparition de la confiance, le repli devient stratégie de survie. Tout dans l’environnement familial est codé, mis en scène. La découverte d’un demi-frère caché, fruit d’une liaison paternelle, fait imploser l...