Mardi soir, juste après les cours, j’ai eu envie de me vider la tête, alors je file au cinéma. Par chance, Le Grand Action propose une séance tardive de Nouvelle Vague. Seul hic : mon compagnon de cinéma traîne des pieds, il déteste absolument la Nouvelle Vague et redoute déjà cette formidable incompréhension qui l’attend.

Un américain a Paris

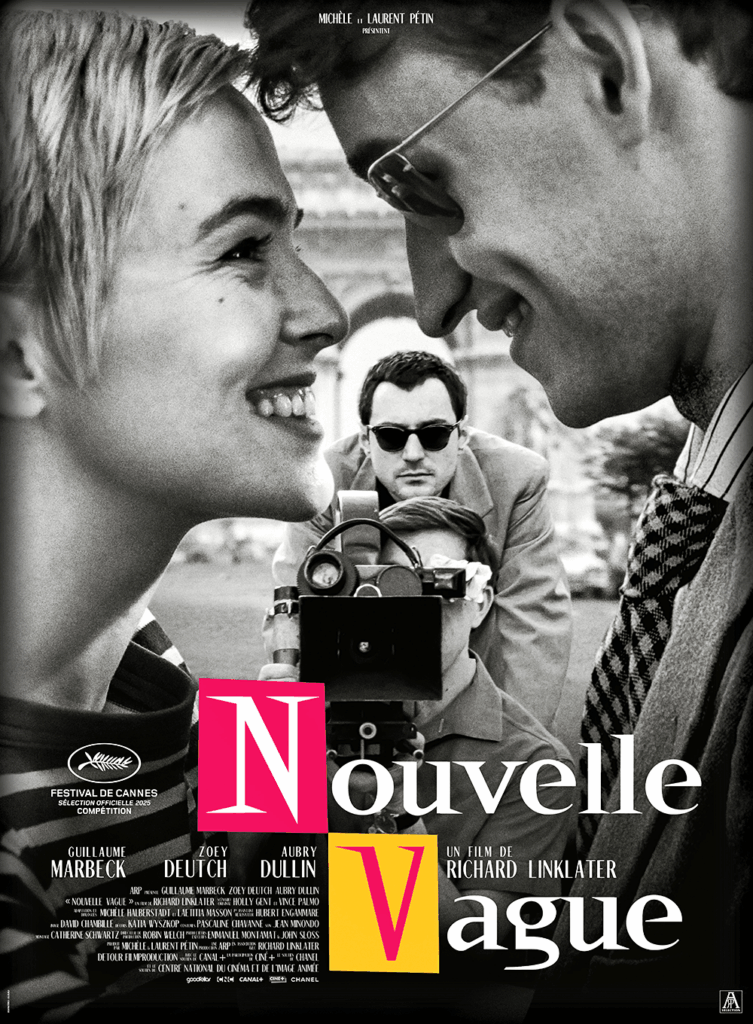

Richard Linklater est un réalisateur prolifique et versatile. Il est surtout célèbre pour sa trilogie Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004) et Before Midnight (2013). Dans cette série, l’obsession majeure de Linklater — le temps — se révèle pleinement : chaque film est tourné à 9 ans d’intervalle, avec les mêmes acteurs (Ethan Hawke et Julie Delpy). Ainsi, ces derniers jouent à l’âge exact qu’ils ont dans l’histoire, capturant les effets réels du temps sur les corps afin de les transposer dans la fiction. De ce fait, on n’est guère surpris de découvrir que cette année, Linklater honore à Cannes un nouveau film qui, lui aussi, s’interroge sur le temps. Il présente Nouvelle Vague, un faux making-of du tournage du très culte À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Une mise en abyme sur le papier assez risquée, qui aurait pu tomber dans les mêmes écueils que le biopic de Hazanavicius, Le Redoutable.

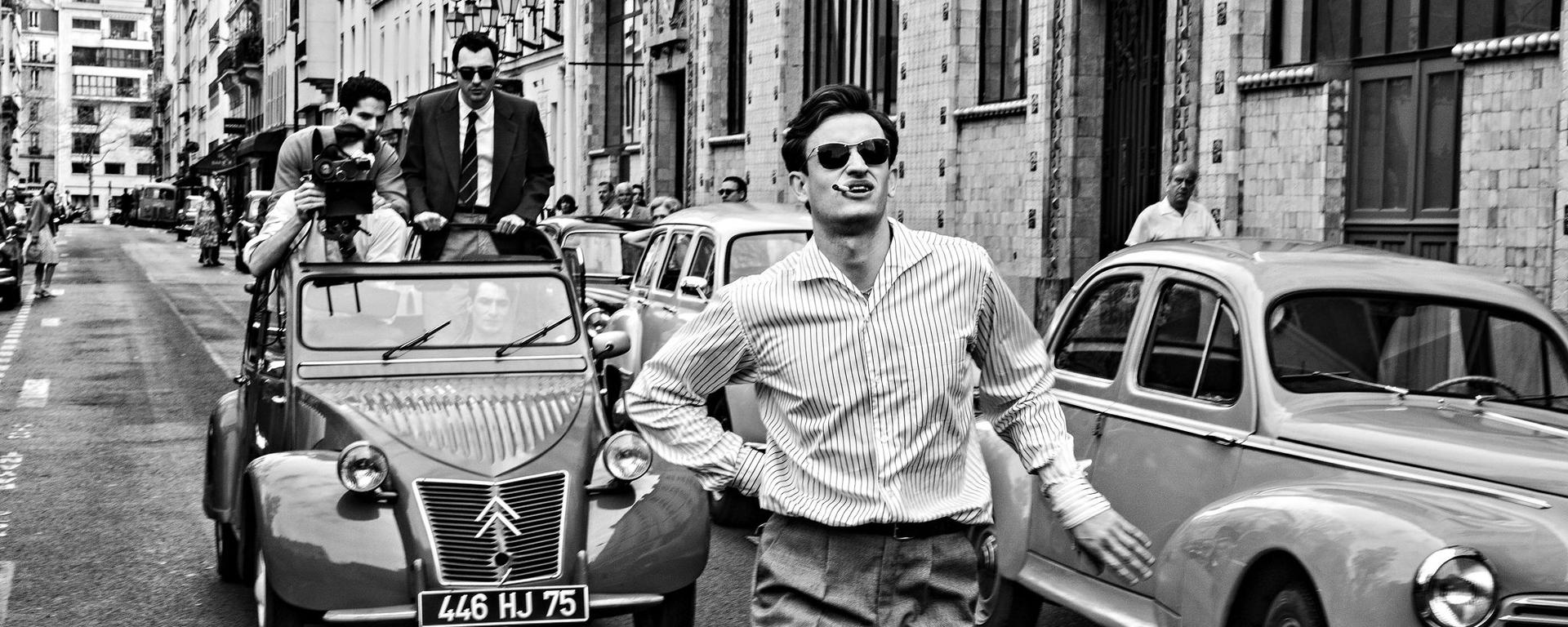

Comment restituer à l’écran un temps révolu : celui de l’âge d’or de Saint-Germain-des-Prés, des Cahiers du cinéma, du jazz jaillissant de chaque cave ; l’ivresse des Trente Glorieuses, et la ferveur intellectuelle et artistique qui modelait un Paris charnière entre l’après-guerre et mai 68 ? D’abord par le choix esthétique : le film est en noir et blanc, les notes de saxophone jalonnent le récit, les cigarettes fumées absolument partout (dans les taxis, le métro, les cafés) aussitôt jetées à même le trottoir avec cette désinvolture si caractéristique de l’époque. Ensuite, par la restitution d’un temps vécu à travers les personnages. Linklater n’en oublie aucun : Rohmer, Demy, Varda, Chabrol, Truffaut. Chaque figure bénéficie de son moment, et chacun conserve ses caractéristiques, ses tics de langage, ses manières de travailler, ses obsessions.

Le film aurait pu paraître très snob, mais il évite ce piège en présentant avant tout des personnages. Accompagnée par quelqu’un qui connaît un peu la Nouvelle Vague, je craignais que le film soit obscur, obtus, qu’il se complaise dans un entre-soi cinéphile. Pas du tout ! Il est en réalité très drôle. Le choix d’incarner des personnages aux caractères bien contrastés — Chabrol, binoclard timide et taciturne ; Truffaut, élève modèle impeccablement peigné ; Belmondo, enfant espiègle ; Jean Seberg, vedette anxieuse ; et Godard, bien sûr, en despote risible — rend le film immédiatement accessible au grand public.

Parlons d’ailleurs de la vraie star, du vrai pitre du film (parfois malgré lui) : Godard, interprété par Guillaume Marbeck, néophyte du grand écran, relève le défi haut la main. D’une voix nasillarde superbement imitée, il fait mieux que ce que Louis Garrel avait tenté dans Le Redoutable. C’est peut-être ça, la grande force du film : nous faire découvrir de nouvelles têtes, comme Aubry Dullin, magistral en Belmondo malgré les dissonances physiques, ou révéler des visages déjà connus sous un jour inattendu (Zoey D...