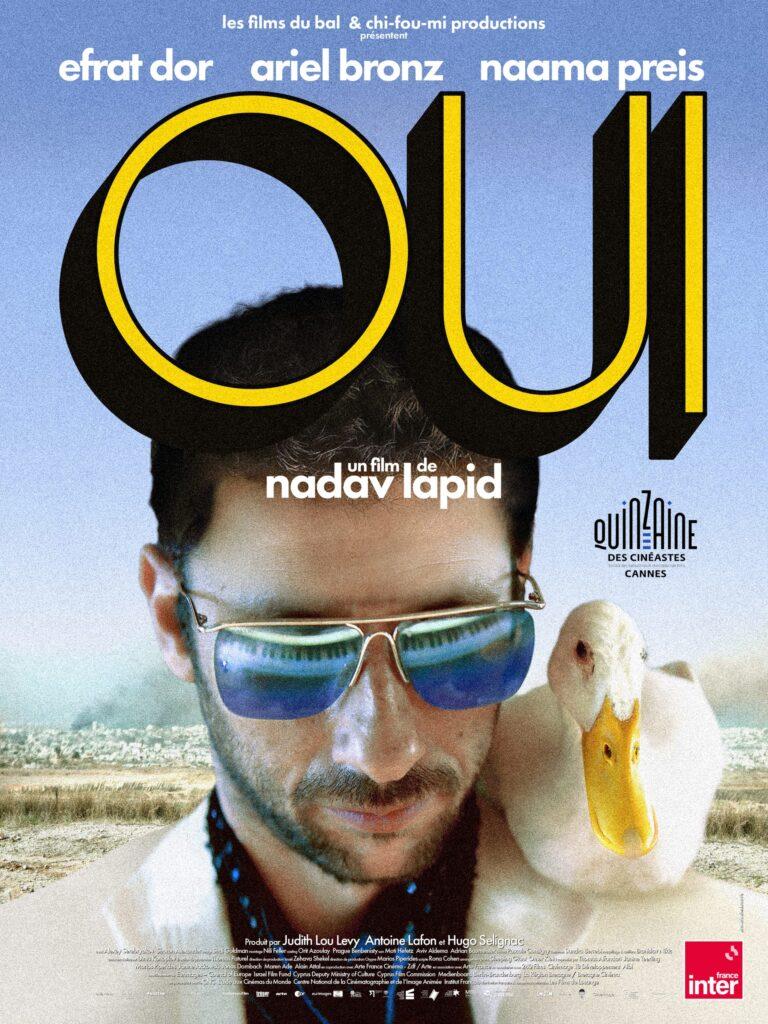

Le 2 septembre 2025, à la sortie de l’avant-première du nouveau film de Nadav Lapid Oui, Jean et Barbara longent le quai de la Loire. Le ciel s’alourdit de nuages sombres, et un vent chargé de sable et d’orage soulève l’eau. Encore habités par les images du film, le couple avance à pas mesurés.

Jean : Je me sens écartelé à la sortie de ce film, comme si j’avais été pris à témoin sans me donner le droit de parler. J’ai rarement vu une telle déferlante de rage et de désespoir, tirée jusqu’à l’étouffement.

Barbara : Je te l’accorde, il y a de la colère et de l’excès, mais est-ce que ça suffit à faire cinéma ? Je suis moins indulgente que toi, je trouve que pour toute cette folie exprimée, le film reste étrangement creux : beaucoup de bruit et de fureur, de délire débridé, mais très peu d’idées percutantes de mise en scène. Lapid capte l’état d’esprit d’un monde malade, mais oublie de penser son propre langage : c’est comme un peintre qui balance ses couleurs sans composition, ou un écrivain qui déverse des mots sans en mesurer la portée, persuadé que la rage fera œuvre par elle-même.

J : Justement, décortiquons. Le protagoniste, ironiquement baptisé Y., apparaît comme un Candide des temps modernes, un personnage de comédie musicale parachuté dans un récit de violence politique. Le film s’ouvre sur un faux hédonisme spectaculaire, saturé de fêtes, de couleurs et de sons, percé de violences souterraines et de malaise assumé. Puis, Y. accepte de composer un hymne officiel pour Israël soutenant le génocide à Gaza, et le film bascule dans une seconde partie plus mélancolique, glaciale, comme un aveu d’impuissance. L’épilogue tente désespérément de recoller ce cirque des horreurs en un seul geste, sans en trouver issue. À mes yeux, Oui n’est rien d’autre que cette oscillation : une tentative d’accorder la mélancolie et la bouffonnerie.

B : Je ne vois, hélas, ni conciliation ni dialectique. Tu parles de mélancolie et de bouffonnerie ; moi je n’y vois que deux forces criardes, dépourvues de relief, deux pôles qui s’annulent au lieu de dialoguer. Cette première partie ne se justifie pas : Lapid filme tout sujet comme s’il fallait le crier, d’où cet histrionisme vulgaire qui s’étend jusqu’aux rares accalmies, également pesantes, lourdes.

J : Mais n’est-ce pas précisément l’image de nos vies en 2025 ? Cette cacophonie m’a semblé traduire l’aberration quotidienne où les nouvelles et les vidéos des morts à Gaza se mêlent aux publicités, aux notifications, à la vie quotidienne. Ce que tu appelles absence de dialectique m’apparaît plutôt comme une dialectique désespérée, sans horizon de synthèse. Lapid donne à sentir l’impossibilité d’habiter un monde où le silence est devenu intolérable, et pourtant supporté par tous. C’est un film qui ne se réfugie pas derrière la métaphore, qui affronte la réalité sans fard.

B : Le cinéma n’a aucune vertu s’il se borne à dupliquer l’expérience vécue. L’excès de grossièreté n’engendre que plus de grossièreté. Introduire un personnage qui évoque directement Trump, tisser un long témoignage sur les atrocités du 7 octobre ou reproduire un hymne génocidaire chanté par des jeunes israéliens n’a aucun sens si l’on ne sait pas quoi faire de ces motifs. Le film ne fait que répéter, avec fracas, ce que nous savons déjà : nous sommes cernés d’imbéciles et de violence.

“Le cinéma est un outil de métamorphose. Filmer ne devrait pas se limiter à réitérer ce que nous savons déjà.”

J : La mise en scène de Lapid matérialise ce désespoir : des personnages qui peinent à rester dans le cadre, qui se cognent à la caméra, des plans circulaires cherchant sans cesse le hors-champ, une musique assourdissante, des effets spéciaux ostensiblement théâtraux… Ce chaos, c’est le monde ; et la forme épouse son objet.

B : Deux objections. D’abord, le manque de modulation. Cette redondance transforme le film en tautologie hypertrophiée, le discours ne fait que tourner en rond : il ressasse, il psalmodie ses propres idées jusqu’à l’épuisement. Ensuite, l’usage même de ces ressources. Le cinéma est un outil de métamorphose. Filmer ne devrait pas se limiter à réitérer ce que nous savons déjà ; il faudrait inventer une forme qui, au lieu d’imiter le tumulte, ouvre un espace, un contre-chant, une respiration.

J : Orwell disait que « les meilleurs livres sont ceux qui disent ce que nous savons déjà »…

B : Mais il ne parlait pas de répétition brute. Son idée était que l’art peut cristalliser des intuitions, confirmer nos convictions par la dialectique, non par une trans...