Je lis ici et là des arguments contre le film « Oui », qui ferait du génocide à Gaza une toile de fond, un simple outil narratif, allant jusqu’à des appels à boycotter son réalisateur. Je trouve ces arguments dangereux. Ils relèvent au minimum d’un malentendu, au pire d’une aversion pour ce qu’est la fiction, son rôle essentiel en temps de montée des fascismes et face au génocide en cours.

Le chemin du mal, obsession de la fiction

La dimension politique de la fiction, depuis ses premières formes, puise dans l’entremêlement de l’intime et du collectif. C’est une position complexe, surtout quand le récit s’ancre dans des réalités politiques en cours, ici le génocide à Gaza. « Oui » est de ce point de vue un film aussi rare que courageux ; l’on peut en creux déplorer le manque criant de fictions contemporaines autour de ce génocide, par exemple dans le cadre de la rentrée littéraire.

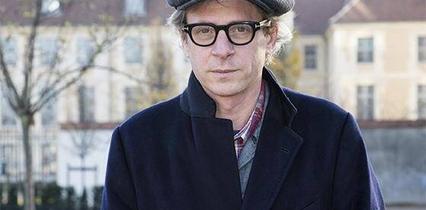

Nadav Lapid écrit depuis Israël, il se penche sur le mal de son pays. Que cela pose problème est symptomatique d’une propension de notre époque à la division. Plus encore, certaines critiques tendent vers une forme d’essentialisation du mal qui interroge dans la mesure où, quelque part, elles font écho à l’idéologie des bourreaux. Quelques observations en ce sens :

Non, chercher à comprendre le chemin du mal n’a jamais contribué à normaliser une situation, un État ou ses pratiques. Oui, le rôle de la fiction est d’humaniser les bourreaux tant qu’ils sont encore des bourreaux. Oui, c’est incompatible avec une forme de militantisme, et il est bien sûr compréhensible que voir ce film soit insupportable pour certains d’entre nous. Mais ne pas faire ce film pour ces mêmes raisons serait dangereux. C’est le rôle de la fiction que d’entretenir cet autre rapport au temps présent, de ne s’en tenir ni à un seul rapport d’historicité, d’archivage, ni à une seule proximité militante, dont le risque serait d’en gommer la part plus intime, et donc de ne pouvoir penser, aussi, à partir de motifs plus intemporels. Penser non pas pour normaliser, donc, mais pour déplier, distinguer, préciser, cartographier et, à la fin, tenter de déjouer.

Non, ce n’est pas la même chose d’esthétiser un génocide, ses victimes et d’esthétiser une société génocidaire, ses bourreaux. « Oui » s’intéresse à l’obscénité des bourreaux mais tient l’obscénité du drame en cours à distance. C’est ce que dit le film dans le dialogue sur la montagne face à Gaza : « Il faut partir. Si on voit Gaza, Gaza nous voit aussi. »« Oui » est un film sur l’impossibilité, pour la société israélienne comme pour son réalisateur, de voir Gaza. En ce sens, le film fait l’inverse du travelling de Kapò : il tient les victimes à distance.

Le décalage entre la clarté du discours de Nadav Lapid, sa condamnation de la société et du gouvernement israélien, et l’ambivalence de « Oui » souligne l’importance de la part fictionnelle des récits. Le réalisateur a répété qu’il préférerait être iranien, que l’opposition de son peuple aux agissements de son g...