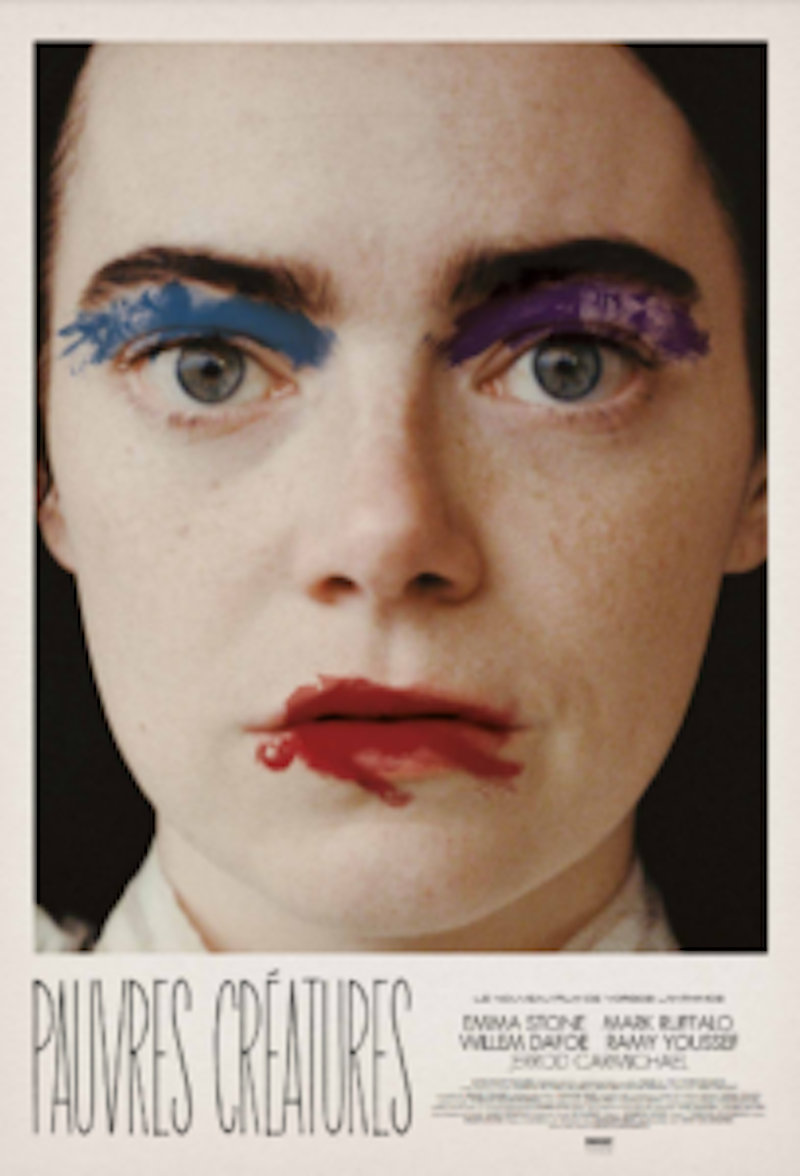

Avec Pauvres créatures,Yorgos Lanthimos fait ce qu’il sait faire mais parvient à étonner. Son Disney trash (Lion d’or à Venise) assume un baroquisme laid avec tambour cash et trompette kitsch. Chacun ses goûts et rien ne sert de taper dessus. Déplaçons le problème : au-delà de la laideur, que reste-t-il ?

Le concept au scalpel

Le pitch atteste la passion de Lanthimos pour les dispositifs. Là se loge, quoi qu’on en ait, la spécificité du cinéaste (proche en cela de Ruben Östlund, autre cinéaste de festival) dans le champ cinématographique contemporain : il affirme la validité de la fiction en tant qu’expérience de pensée à la fois philosophique et morale. La morale est à comprendre ici non pas en tant que système prescriptif mais en tant que démarche exploratoire de type anatomique empruntant la métaphore chirurgicale aux moralistes du Grand Siècle. La Rochefoucauld se propose de faire « l’anatomie de tous les replis du cœur ». Dans le précédent Lanthimos, Mise à mort du cerf sacré, Colin Farrel est chirurgien, tout comme le créateur de Bella, qui excellera elle-même en anatomie au cours de ses études de médecine. Ce cinéma qui met à l’épreuve ses personnages repose sur deux principes. D’une part, la lisibilité du postulat initial. Celui-ci demeure constant et ne fait que dévorer des péripéties souvent surprenantes – Lanthimos est un cinéaste du scénario – sans que celles-ci ne le déportent d’un iota de ses prémisses. D’autre part, la cohésion de l’objet : la communauté humaine. Peu importe que celle-ci soit, selon les cas, familiale ou politique, ces deux pans sont conçus sur le mode classiquement aristotélicien d’un microcosme reflétant le macrocosme.

C’est le règne conceptuel du « et si ». Et si une famille contre-éduquait ses enfants (Canine) ? Et si un homme devait tuer un des siens (Mise à mort du cerf sacré) ? Et si le système du couple devenait dictature (The Lobster) ? Et si une femme naissait sans subir aucun des préjugés genrés, la pudeur au premier chef, qui ont permis la soumission du « deuxième » sexe au contrôle social (Pauvres créatures) ? En cela, et ça fait peine à dire, Lanthimos et Östlund sont les héritiers actuels (souhaitons que d’autres prennent plus heureusement la relève) d’une méthode de philosophie non-systématique propre au XVIIIe siècle. Celle-ci repose notamment sur la fiction de l’éducation négative qui dénaturalise les préjugés afin d’interroger leur validité. Et si l’on extrayait un petit garçon des règles éducatives qui ne sont établies que par l’habitude ? Ça donne l’Émile de Rousseau. Et si un père élevait sa fille pour en faire sa maîtresse amoureuse et philosophe, libérée des contraintes sociales ? Ça donne « Eugénie de Franval »de Sade. Et si les esclaves devenaient maîtres ? Hors du sujet enfantin, la deuxième partie de Sans filtre récupère en effet le dispositif de L’Île des esclaves de Marivaux.

Les conclusions cèdent aux récits d’empowerment à la mode mais l’étrangeté cocasse de ce récit d’initiation, talent propre à Lanthimos, permet de ne pas sombrer dans le didactisme globalement niais de Barbie.

Le problème avec Lanthimos (et toujours Östlund, son side-kick suédois), c’est que cette promesse d’une expérimentation philosophique assise sur un véritable sens du comique ainsi qu’une confiance placée dans les pouvoirs de la fiction se heurte à la pauvreté systématique des conclusions. La satire univoque (plus ancrée dans le temps chez Östlund) ouvre une porte de sortie commode autant qu’une voie de garage confondant oppresseurs et opprimés dans une même médiocrité. Ainsi, de ces récurrentes incarnations de la lâcheté qui courent d’un film à l’autre chez Lanthimos, construisant une sorte d’adage post-caïnesque : « ne me tuez pas, tuez donc mon frère » (ou ma femme, mon père, selon les cas, ad nauseam). Avec ce cinéaste, l’hiatus opère en outre à l’échelle formelle : l’apparente variété des procédés martelés de façon clinquante achoppe sur leur répétition, même si The Lobster mettait en œuvre une réjouissante sobriété (ainsi qu’une foi en l’homme, coïncidence ?). On reste loin d’un cinéma bazinesque qui dissimulerait ses effets. La quête de vérité censément induite par le dispositif scénaristique se fracasse contre un tsunami d’effets ludiques. À cet égard, le choix de l’objectif fisheye si présent dans La Favorite et dans Pauvres créatures traduit la position de voyeur qu’a le cinéaste vis-à-vis de pauvres créatures bullant dans un bocal.

Le chirurgien, c’est Lanthimos et sa Bella dépourvue d’empathie, enfant fasciné du sordide qui avoue toujours explicitement ce qu’elle pense, c’est son cinéma. Car Lanthimos n’aime guère ni le hors-champ, ni l’ellipse, ni l’implicite. Il montre, il expose, il découpe des formes. L’architecture maniériste et outrée des décors de Pauvres créatures reflète métaphoriquement le triangle des cheveux d’Emma Stone, ses monumentales manches gigots (qui n’ont jamais été si bien nommées), ses minijupes, ses pas hagards et le rythme de la jouissance lorsqu’elle chevauche son amant. Tout concourt à la désarticuler de façon réussie en un ensemble de saccades. Le talent de la comédienne est grand. Et Lanthimos nous le dit clairement : le chirurgien Godwin/God, c’est lui et c’est aussi Dieu et c’est aussi le sexe, le point « G ». Il marie comme le Cronenberg des Crimes du futur la sexualité à l’exhibition chirurgicale. Le regard d’émancipation supposément exercé par son personnage féminin sur le monde en pâtit.

Noces de bois et bras de fer

Pauvres créatures est pourtant le Lanthimos le plus diversifié du point de vue chromatique et formel, mélangeant le sordide quotidien à un sens du décor gothico-fantaisiste d’inspiration burtonienne et à des inserts de paysages oniriques étourdissants de laideur kitsch. La touche Disney, qui coproduit, ouvre paradoxalement son cinéma à un rapport complexe au monde. Bella Baxter cherche des valeurs qui seraient dans l’affirmation et non dans le constat du négatif. Les conclusions cèdent aux récits d’empowerment à la mode mais l’étrangeté cocasse de ce récit d’initiation, talent propre à Lanthimos, permet de ne pas sombrer dans le didactisme globalement niais de Barbie. En cela, Pauvres créatures est bizarrement réussi. Deux personnages secondaires tiennent l’ensemble et parodient la lisseur émancipatrice de bon ton de productions Netflix comme Les Chroniques de Bridgerton : le prétendant transi, façon adaptation de Jane Austen à la BBC (Jerrod Carmichael),et le libertin poseur puni par l’amour (grotesque Mark Ruffalo). Le montage abrupt ne conforte pas mais inquiète, d’une manière assez crue pour empêcher le triomphe de la sérénité narrative et idéologique puisqu’un plan d’opération peut toujours survenir sans crier gare.

Dans ce brutal chantier à cœur ouvert, un point demeure toutefois aveugle, confortant l’idée d’un relatif opportunisme dans le choix et le traitement du sujet. Barbie mettait de côté la question du désir. À l’inverse, Lanthimos place en apparence le plaisir physique au cœur du film. Bella est libre par l’importance sans complexe qu’elle accorde à sa propre jouissance. Toutefois, la pauvreté de la mise en scène afflige en ce qui concerne la représentation du sexe. La longue séquence du film en maison close se réduit à de pénibles expériences en plans larges dont Bella sort indemne psychiquement. La prostitution est choisie librement par l’héroïne et se retrouve donc traitée comme un non-lieu de pensée, alors qu’il y a loin de la cruche à l’eau. La question du viol est à la fois esquissée et frontalement délaissée au cours de sa première expérience. Le visage et le corps mobiles de cette Bella-Belle-de-jour glissent d’un plan à l’autre, à peine étonnés, souvent ravis. Peut-être le cinéaste aurait-il pu laisser quelques poils sur les jambes de son enfant sauvage au lieu de la cloîtrer in fine à l’intérieur d’un fantasme rebattu. L’empowerment demeure, sur ce point, façade maniériste.

Son mariage avec Disney fait tout de même du bien à Lanthimos, comme une thérapie par un onirisme affirmatif, non corseté par des conclusions satiriques stériles sur la vilaine bourgeoisie du XXIe siècle. Rendez-vous dans quelques années ?

- Pauvres Créatures, un film de Yorgos Lanthimos, avec Emma Stone, Mark Ruffalo. En salles le 17 janvier.