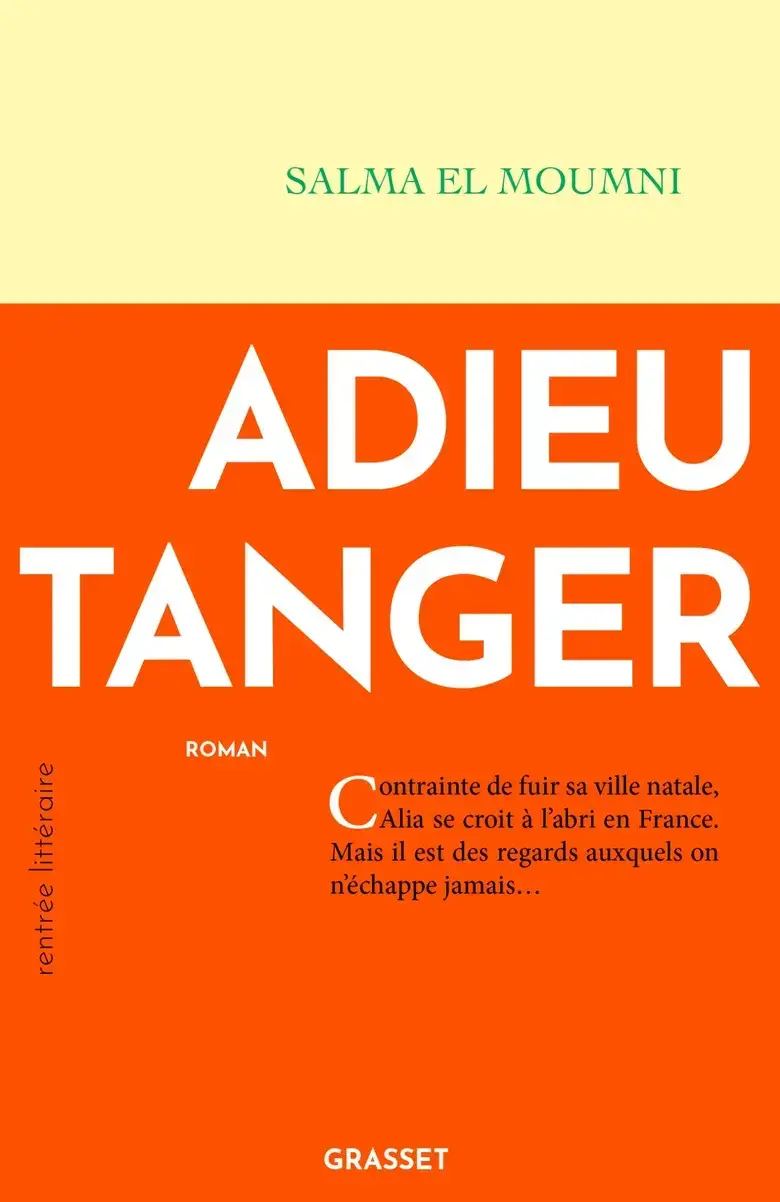

Adieu Tanger, le premier roman de Salma El Moumni, n’est pas un carnet d’exil ordinaire : on ne lit ni une échappée, ni un retour au bercail, ni une nostalgie exotique. Une cavale sans héroïsme mais non sans courage qui remporte le Prix des étudiants France Culture-Télérama 2023.

Premier roman de Salma El Moumni, Adieu Tanger retranscrit le fil des pensées d’Alia, jeune adulte tangéroise qui a déménagé à Lyon pour fuir l’oppression patriarcale de sa ville natale et tenter d’oublier le traumatisme du viol. Aux prises avec ses doutes et sa solitude, Alia est sur le point de quitter sa vie lyonnaise : ce ne sont donc jamais vraiment les lieux que l’on fuit.

Un corps à soi

« Ta vie a été rythmée par la honte de montrer et d’être vue. » D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Alia a dompté sa féminité, vice contracté à la naissance, par le regard : tantôt en la cachant des voyeurs sous des vêtements amples et des attitudes dites « masculines », tantôt en la dévoilant pour ses seuls yeux au travers de son appareil photo. Mais ses tentatives pour apprivoiser sa propre chair, qu’on culpabilise et humilie, ne font qu’accroître son mal-être, jusqu’à vouloir s’oublier dans la saillance des côtes et la maigreur des poignets. Le « trop-plein » qu’Alia ressent touche au malaise à la fois existentiel et sensoriel d’une jeune femme qui ne s’aime pas.

De Tanger à Lyon, la protagoniste quitte la violence pour en subir une autre, ordinaire : « ton visage parle pour toi ». Outre les délits de faciès et mille autres raccourcis – autant d’épreuves qui nous semblent insignifiantes tant qu’on ne les a pas vécues – Alia se trouve désincarnée : là où elle n’était réduite qu’à son corps, ici elle n’est « plus qu’un prénom, (…) qu’une silhouette éphémère ». C’est qu’à défaut de changer de peau, elle a seulement changé de société du regard : là-bas le voyeurisme, ici l’invisibilisation.

Qui croit se laisser porter par la douceur des souvenirs se fait alors rattraper par la douleur du corps qui les a vécus : les lèvres gercées par le sel des pipas grignotés à la sortie des cours, les mains moites, les irritations partout et les ongles rongés… Des sensations qu’on n’écrivait pas jusque-là imprègnent le récit, comme pour prévenir de tout orientalisme sublimant l’enfance dans une ville ouverte sur la mer et l’Europe ; comme pour rappeler qu’entre la plume et la pensée s’articule la main, que toute rêverie aussi abstraite et lointaine soit-elle s’incarne et s’éprouve à nos dépens.

De vive voix

Ces intraduisibles marquent le récit poétique, d’une charge moins esthétique qu’affective.

On lit le livre comme on écouterait une confidence un peu décousue, dont les divagations sont marquées par l’oralité : la narratrice fredonne « Mes chers parents, je pars », évoque « Brel suivi de Fairuz », improvise l’air de « Mon papa ne veut pas que je danse la polka », se souvient du titre « I bet you look good on the dancefloor » recommandé par Quentin… La musique irrigue discrètement la narration de sa force évocatrice : la mise en présence de toutes ces références différentes ensemble situe la voix narrative dans sa génération, sans pour autant l’assigner à un lieu seulement.

Pour dire les choses autrement, il y avait les langues aussi : « Petite, tu ne savais pas toujours quoi dire à ton grand-père, alors tu lui lisais le journal en arabe, et il t’écoutait les yeux fermés, un petit sourire en coin. »

Certains mots, certaines expressions au sein du récit sont irréductibles au français : le « selham » du grand-père, « hadi dialna », « safi », « benti »… Le français qui entoure ces irruptions en arabe permet au lectorat non-arabisant d’entendre ...