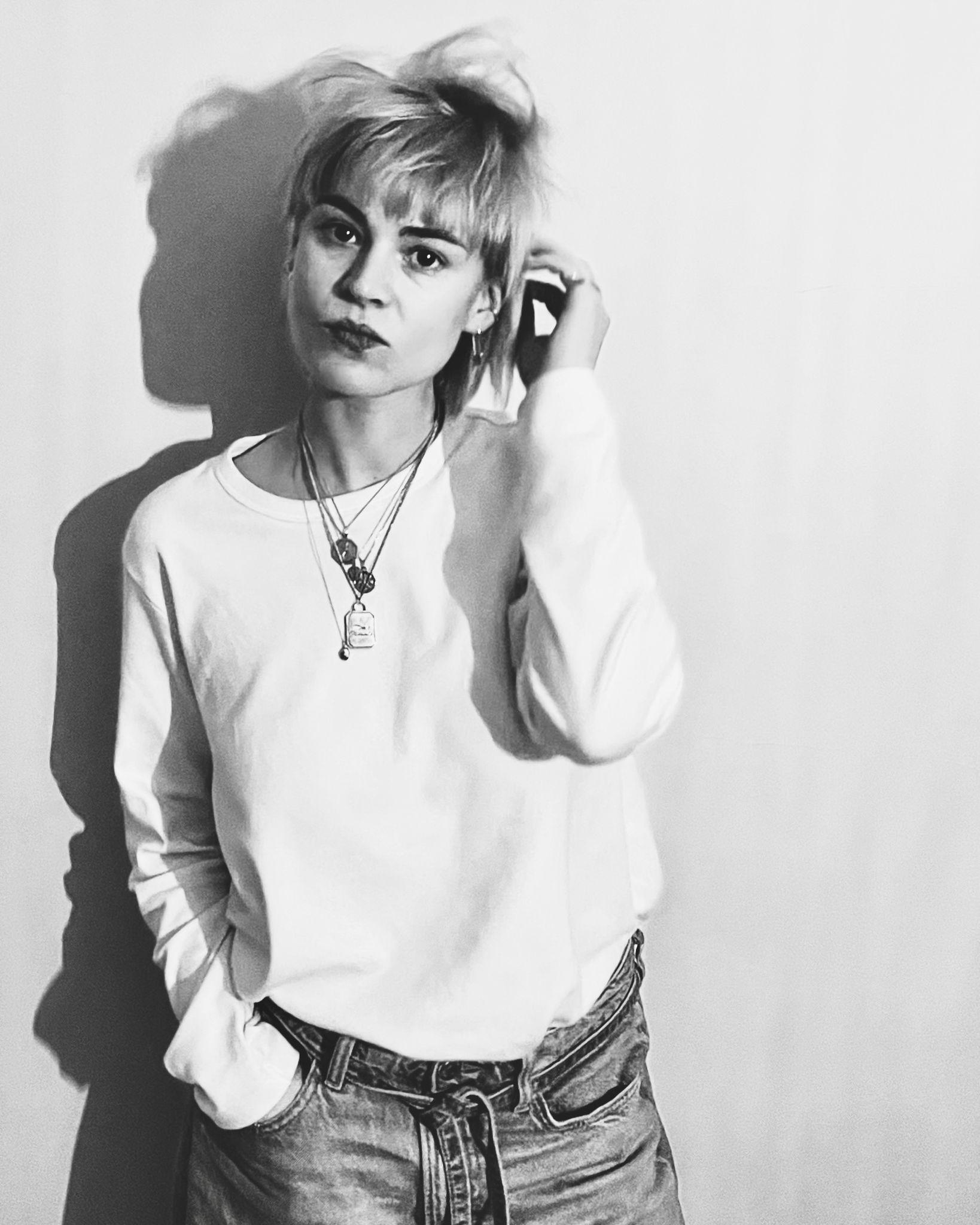

Sous couvert d’humour noirci à coups de phrasés cyniques, le premier long-métrage d’Ally Pankiw n’a rien de rasoir. En questionnant la fragile reconstruction d’une jeune comédienne de stand-up que l’ancien terrain de jeu n’amuse plus, il traite même du plus grave des sujets. Autrefois poisson dans l’eau des Comedy Clubs tamisés de la banlieue de Toronto, Sam fait plus rire mais ne rit plus non plus. Et si ses émotions en demi-teinte oscillent entre autodérision et douleur tue, son air désabusé, lui, ne trompe pas.

Pour décor de scène inaugurale, une baignoire remplie d’eau. À l’intérieur, on y trouve Sam (Rachel Sennott), ancienne jeune fille au pair d’une famille aisée en parallèle de sa carrière de stand-uppeuse. Alors qu’elle frotte pour se laver de ce qui l’a salie, sa psyché, elle, flotte, divague. Et le ton est donné. Rongée par un stress post-traumatique dont on devine déjà l’origine, la jeune femme tente de soigner son chaos interne en s’immergeant dans l’eau purificatrice, le son de la radio filant en arrière-plan. Mais son calme apparent s’agite lorsqu’elle apprend la disparition de Brooke (Olga Petsa), la collégienne dont elle avait la charge et avec qui elle nourrissait un lien presque sororal. Anéantie à la suite du décès de sa mère, la jeune fille avait trouvé en Sam la grande sœur parfaite pour surmonter le deuil – mode transfert affectif activé. Et inversement, Brooke, agit comme le catalyseur de ce que Sam a préféré refouler, la faille temporelle et émotionnelle dans laquelle elle est aujourd’hui aspirée. L’ancienne baby-sitter a troqué son esprit autrefois vif et cinglant, pour un regard grave, quasi fuyant et, devenue spectatrice de sa propre vie menée en pilote automatique, chaque geste du quotidien semble dénué d’intérêt. Quand soudain, tout s’arrête : les yeux d’une ado perdue lui renvoient sa propre douleur. À la fois hantée par son passé et ébranlée par la nouvelle, depuis la baignoire, elle chavire : aider ou s’effacer pour éviter de se noyer ? Une chose est sûre, son seul bouclier psychologique a sauté, elle ne peut plus s’ignorer.

À la fois hantée par son passé et ébranlée par la nouvelle, depuis la baignoire, elle chavire : aider ou s’effacer pour éviter de se noyer ?

Pour donner toute sa texture au récit, la toile narrative se joue des temporalités et nous fait naviguer entre souvenirs et présent. D’abord, il y a l’après, après le stand-up, après le procès, après le trauma. Puis il y a l’avant, avant le drame, avant les cauchemars, avant l’irréparable. Enfin, tout se mélange pour mieux recomposer le puzzle émotionnel de Sam mêlé à celui de Brooke, dont le père, Cameron, a volé les pièces du jeu. Cette revisite du triangle de Karpman permet d’explorer à quel point le temps se suspend, quand la sidération s’étend et délave toutes nos couleurs. Hormis le soutien indéfectible de ses colocataires, Paige et Philip, le paysage social de Sam est parasité, embué par ce qui n’aurait jamais dû arriver. Même son ex petit-ami, Noah ne parvient pas à la soutenir tant la charge traumatique se renforce au contact de « ceux qui étaient là ». Et nous, spectateurices, on se sent d’abord impuissant·es, perdu·es, à force de temporalités alternées qui créent la confusion et nous plongent dans un espace-temps, que, tout comme Sam, nous ne maîtrisons plus. Puis nous endossons, sans toutefois vraiment le vouloir, le rôle de médiateur·ices invisibles. Comme lors d’une séance de justice restaurative à deux temps, on se fait complices d’une rédemption fragile, où chaque progrès s’accompagne d’une douleur ravivée. Mais à force de jongler avec les flash-backs, la tessiture manque peut-être un peu d’ampleur.

Le rire est politique

On ne sait plus bien à quel moment de l’histoire on se situe, mais les plaies ne parviennent toujours pas à se panser. Rire, ou tenter de faire rire à nouveau, apparaît alors comme la seule thérapie possible, une manière de maquiller la douleur pour qu’elle soit audible de toustes. Mais que se passe-t-il lorsque le miel de l’humour ne suffit plus, d’autant qu’il est aussi aux origines du mal ? Que se passe-t-il lorsque ce qui est dénoncé sur scène vous bouffe de l’intérieur ? « Tu peux rire de tout maintenant » – les mots du flic sexiste tournent en boucle dans la tête de Sam. Et à mesure que les minutes filent, le film s’infuse encore plus de colère ravalée jusqu’à frôler l’implosion et il n’y a effectivement pas de quoi rire devant la gravité du sujet. Tentant en vain de protéger son intégrité, son bourreau aurait mal interprété l’une de ses blagues et fait passer sa sympathie pour des avances : Sam, la féministe radicale, extrapole sa peine et use de misandrie pour donner du relief à ses sketchs. Alors si Sam ne fait plus rire, ce serait presque de sa faute. Mais nul besoin de surjeu pour laisser fleurir la vérité. Et pour cause, Rachel Sennott interprète brillamment cette femme silencée, que nous croisons hélas beaucoup trop souvent hors de la fiction. Sans jamais surinvestir le concept de résilience, tout est suggéré, tout est ressenti. Dans un monde où le trauma deviendrait presque matière à performance, le film opte pour la justesse de l’ambiguïté en passant au crible les stigmates de l’invisible. Et si le terme de viol n’est quasiment jamais rendu dicible, il occupe néanmoins tout l’espace.

Et si le terme de viol n’est quasiment jamais rendu dicible, il occupe néanmoins tout l’espace.

Mais si le film ne tombe jamais dans le pathos pour faire pleurer dans les chaumières, Sam ne fait plus rire, mais n’émeut pas non plus tant le brouillard temporel masque les cicatrices contenues dans les silences. Ally Pankiw traite de l’incidence des traumatismes sur les victimes d’agressions sexuelles avec une émotion certes évidente, mais sa structure narrative en rythme binaire nous laisse un goût amer et l’humour – trop souvent protecteur – dialogue encore maladroitement avec la gravité du sujet abordé. La finalité du propos reste enfouie, refoulée dans les interstices du film qui ne parvient pas à disséquer les mécanismes de défense laissés en ruines : l’isolement, la sidération psychique ou l’immobilisme tonique. Et si, ce manquement, ce traitement volontairement flou, avait finalement la qualité de ses défauts ? Et si la plus grande force du film était justement de ne provoquer aucune émotion, quand les victimes ne peuvent qu’effacer les leurs pour éviter de sombrer ? Ally Pankiw ne sert pas la recette de la guérison sur un plateau, et c’est peut-être tant mieux tant il serait prétentieux de dire tout haut ce que beaucoup vivent tout bas. Faut-il rire de tout ? Certainement pas.Sam fait plus rire, un film d’Ally Pankiw, avec Rachel Sennott et Olga Petsa, en salles le 30 juillet 2025.