Sébastien Raizer : Pour moi, les religions monothéistes sont des toxiques psychiques qui ont détruit la spiritualité, tout comme le capitalisme libéral est un toxique qui détruit l’individu, la société, le politique et la planète. D’ailleurs, les deux vont de pair : ils sont tellement archaïques qu’ils ont systématiquement besoin d’un ennemi pour exister, au point de l’inventer. Je me méfie du mot « religion », et je parlerais peut-être d’ailleurs plus de « spiritualité ». Le zen fonctionne à rebours du dualisme judéo-chrétien : ce qui compte, ce n’est pas de donner une réponse, c’est de poser la question. Lorsque l’on formule une question, la réponse est forcément à l’intérieur. Et par politesse intellectuelle, les Japonais ne répondent pas nettement à cette question du zen. Ce qu’il faut retenir, c’est que le zen est shikantaza, juste s’asseoir. Tout le zen n’est que l’assise, et cela suffit. Le zen cesse dès que l’ésotérisme, le décorum et les idoles arrivent. Le reste, toute la richesse spirituelle, tu la trouves seul, dans la pratique. Même les histoires de maîtres à disciples sont finalement secondaires. Toutes ces babioles sont nocives, c’est une forme de fétichisme qui rappelle le judéo-christianisme. Le seul rituel, c’est s’asseoir et respirer. Dans le temple où je fais zazen, j’ai pratiqué pendant une année sans entendre la voix du bonze. Cela n’a rien à voir avec les senseï en Occident qui sont peut-être trop bavards. Je reste de toute façon iconoclaste : il n’y a rien à dire sur le zen, on trouve tout dans l’expérience, en pratiquant. J’y ai d’ailleurs écrit un récit « vers » le zen plutôt que « sur » le zen, j’ai évoqué mon expérience, et je ne le referai plus.

Ton récit expose ton voyage de l’Asie du Sud-Est au Japon en passant par la Corée. Pour toi, qu’est-ce qui distingue le bouddhisme japonais des autres formes de bouddhisme en Asie ?

Comme tout ce qui est présent au Japon, le bouddhisme a pris ici une teinte particulière. Le bouddhisme continental et le bouddhisme japonais n’ont finalement pas grand-chose en commun. Le Shinto, ensemble de croyances traditionnelles endémiques, a même pénétré le bouddhisme. Mais il y a également beaucoup d’écoles japonaises comme le Tendaï, le Shingon, la Terre Pure, il n’y a pas que le zen. Ce qui m’intéressait dans ces différentes formes de bouddhisme, c’était de savoir comment les Japonais vivaient le bouddhisme, comment pensaient les moines que j’ai rencontré, quels souvenirs d’enfance les gens avaient de cette spiritualité. J’ai par exemple rencontré des Japonais pour qui le zazen était assimilé à une punition. Il ne faut pas oublier une chose : le Zen est une branche du bouddhisme, parmi beaucoup d’autres. C’est le Zen qui est connu en France par l’influence de Deshimaru, et aux États-Unis par celle de Suzuki, mais il existe une grande diversité dans le bouddhisme japonais. Mais si il y a différents types de bouddhisme qui ont joué la concurrence auprès de la cour impériale, les différences fondamentales sur le plan spirituel n’existent pas. J’ai une fois dit à un maître zen ne pas voir de différences réelles entre ces écoles. Il m’a répondu : « C’est normal, il n’y en a pas ». Le bouddhisme japonais est antidogmatique de ce côté là.

Le zen se veut être une tradition « en dehors des écritures ». La littérature est-elle un obstacle pour percer les secrets du zen ? Ton rapport à la littérature a-t-il changé depuis ton installation dans la langue japonaise ?

La littérature est, au même titre que le zen, une expérience. A ce propos, c’est intéressant de voir qu’au cours des cinq dernières années, l’épigénétique a fait des progrès énormes, notamment dans les études portant sur les télomères. On sait désormais que notre génétique se modifie en fonction de nos expériences : l’expérience modifie même notre ADN. Il n’y a donc pas de comportement anodin, pas d’expérience neutre. Ma vie au Japon a évidemment influencé mon écriture, qui s’est auto-transformée. Durant les premiers mois au Japon, je ne parlais pas japonais, tout passait par l’intuition. Au début du travail sur Sagitarrius, que j’ai écrit au Japon, on m’a demandé dans quelle mesure ce pays avait influencé mon style, et je ne savais pas répondre précisément, c’était trop tôt. Comme à mon habitude, j’ai retravaillé mon premier jet, et le fait de n’avoir alors que la lecture et l’écriture comme contact avec ma langue maternelle m’a fait ressentir bien plus intensément l’écriture en langue française. C’était beaucoup plus physique.

Je suis aussi plus sensible au sens de l’ellipse qu’il y a au Japon, au rapport entre de grands chambardements et des micro-mouvements, où l’émotion infime peut être universelle. Il y a un art de l’ellipse qui façonne la manière de raconter des histoires, sans perdre en cohérence. Il faut voir le Petit éloge du zen comme un écho direct avec ma trilogie romanesque, tout cela communique parfaitement. J’ai eu l’idée de L’alignement des équinoxes en France, mais je l’ai vécu ici, à Kyoto. Ça n’existait pas que dans mon crâne ! Il y a beaucoup de lieux où j’ai retrouvé ce principe d’alignement, cette possibilité d’une quête de l’harmonie physique, psychique et spirituelle. Je le ressentais en le mettant en fiction, mais ici, je l’ai vécu, et les Japonais vivent avec ces plans physiques, psychiques et spirituels. Ils donnent à tout cela d’autres noms, mais c’est le même principe. Cette sensation sur le style n’est donc pas simplement liée à la langue japonaise, mais plutôt à la façon de vivre au Japon. C’est beaucoup plus large. Pour avoir relu Kyoto de Kawabata après mon installation au Japon, j’ai perçu beaucoup plus de choses qu’à ma première lecture. Je ne peux évidemment pas relire tout ce que j’ai lu, mais en vivant ici j’ai pu voir dans certains ouvrages de littérature japonaise de nombreuses nuances que j’avais totalement occultés à la première lecture.

En tant que pratiquant de l’iaido, tu sembles lier fortement le zen avec l’histoire des samouraï. Or, à partir du XVIe siècle, les samouraï sont avant tout des guerriers d’apparence, leur loyauté relève plus de l’obligation que de la vertu. D’où te vient l’idée qui ouvre ton livre, à savoir que le zen « est la spiritualité des samouraï » ?

C’est historique, le zen s’est répandu chez les samouraï dès le XIe siècle. Mais c’est vrai, les codes du samouraï n’ont jamais existé en tant que tels, le Hagakure n’est jamais sorti du clan Nabeshima avant le début du XXe siècle, la pax Tokugawa a éloigné les samouraï du combat, etc. Ce lien entre zen et samouraï était simplement mon point d’entrée personnel, un fait historique circonstancié que j’avais choisi de retenir pour commencer mon expérience.

Tu présentes le zen comme une pratique personnelle, alors que le bouddhisme reste une religion du salut. Selon toi, ce sens religieux peut-il se comprendre en dehors du Japon ? Quel regard portes-tu sur l’implantation du zen en Occident ?

Le bouddhisme n’est pas pour moi une religion du salut mais une spiritualité de la vie. Je ne porte aucun regard sur le zen en Occident, ça ne m’intéresse pas.

Le bouddhisme n’est pas pour moi une religion du salut mais une spiritualité de la vie. Je ne porte aucun regard sur le zen en Occident, ça ne m’intéresse pas. Mais ce dont tu parles évoque ce qu’on appelle l’ « auto-japonisation » : les Japonais sont très curieux du regard de l’Occident sur leurs pratiques pour se corriger. Ce qui change au Japon, c’est l’esprit, le principe de vie qui est partout et qui sans cesse se mélange avec les choses. Le vivant et la mort se combinent. C’est une façon de penser totalement différente. Absorber le zen avec la pensée monothéiste, c’est comme manger une soupe miso avec une fourchette, ou s’orienter dans Tokyo avec une carte de Paris : ça ne marche pas. On ne parle pas beaucoup de salut ici, ça ne veut pas dire grand chose, ce vocabulaire n’est pas le bon. Le Japon est un pays très sensuel, avec beaucoup de non-dits, de perceptions, de sons, des lumières, des couleurs, des regards à découvrir par soi-même. Il y a des mots qui imitent le bruit de la pluie en fonction de son intensité, qui évoquent par la sonorité la surface sur laquelle l’eau tombe.

Le Japon n’est pas un autre pays, c’est une autre planète. ll faut voir comment les Japonais vivent ici, ce que veut dire « habiter » Kyoto. Les Japonais prennent possession de la ville, ils habitent réellement les lieux par des gestes quotidiens. Par exemple, les gens rangent les pierres au bord de la rivière, ils prennent constamment soin de la ville. Pour beaucoup de japonais, cela est inné. Leurs gestes sont empreints d’un esprit qui touche aux choses concrètes, ils prennent soin des détails du monde physique. Les Japonais ne croient pas que ce monde soit différenciable d’une illusion. Par exemple, beaucoup de Japonais ont vu des kami ou des morts, avec la même acuité que ce que l’on voit habituellement. C’est pour cela que la meilleure définition pour décrire cette réalité est celle de « monde flottant » : la vie et sa manifestation sont plus ou moins réelles, plus ou moins vraies, plus ou moins rêvées, plus ou moins illusoires. Il n’est pas étonnant de voir que Philip K. Dick a ici un grand succès.

Non, je ne suis pas d’accord. Déjà, beaucoup de temples sont fermés au public, et on y pratique zazen tous les jours. Certains temples sont confidentiels mais proposent une pratique gratuite. Il faut sortir des schémas touristiques. Le maître que je fréquente va parfois à l’étranger, il propose des sesshins, il fait zazen. Cela suffit. A côté de cela, l’abbé du Taizo-in va chez Microsoft faire des workshop sur le zazen. Dans le temple où je pratique, je vois certains japonais venir une à deux fois par an. Il doit y en avoir quelques uns qui pratiquent de temps en temps, et certains sont beaucoup plus engagés. L’essentiel est la pratique régulière. Ce qui importe, et c’est l’histoire de décennies, c’est de gommer la différence entre la vie quotidienne et la vie spirituelle. Dans le zendo, on apprend cela. Il y a des choses à retenir des Instructions au cuisinier zen de Dogen : l’importance de l’expérience, de la pratique quotidienne, du soin apporté aux choses. La démarche farouchement intellectuelle est hydroponique ; l’engagement physique, du corps, est nécessaire. On dit dans le Hagakure que « savoir sans connaître [par l’expérience, NDLR], ce n’est pas encore savoir ». Dans ma pratique de l’iaido, je côtoie des jeunes japonais de 18 ans, très investis, et des vieillards qui approchent les 100 ans. A Kyoto, dans toutes les générations, les gens vont dans les temples. Lors des feux du Daimon-ji, tout le monde se rassemble, des gens de 90 ans et de 15 ans viennent, c’est une fête tranquille, calme, ce n’est pas l’ivresse collective. Les Matsuri, le Momiji, les nombreuses fêtes, tout cela rassemble les gens. Cela fonctionne comme un non-dit culturel, il y a une cohésion spontanée entre les Japonais. Sur la modernité, je trouve l’expression de Pierre-François Souyri très juste : « moderne sans être occidental ».

Dans Les Racines du mal de Dantec, on peut lire : « Le lien entre la littérature noire et la métaphysique réside dans le fait que l’expérience humaine jugée primordiale par l’une et l’autre est la place de la mort dans la vie ». Que penses-tu de cette phrase ?

Cette phrase me paraît juste, Dantec a raison. La littérature noire ouvre sur ce qui est dérangeant, sur le « sang et la nuit » pour compléter avec les mots de Mishima. Elle montre une réalité plus crue, plus brutale, elle permet d’aller dans le fond des choses. Il y a un poème d’Ota Dokan qui dit : « N’aurais-je pas su que j’étais déjà mort, J’aurais pleuré, D’avoir perdu la vie ».

Bibliographie complémentaire :

– L’Alignement des équinoxes (I), Gallimard, coll.« Série noire » (2015)

– Sagittarius (II), Gallimard, coll. « Série noire » (2016)

– Minuit à contre-jour (III), Gallimard, coll. « Série noire » (2017)

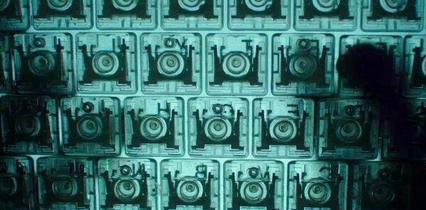

Peinture : Ike no Taiga (池大雅), True View of Mount Asama (浅間山真景図)