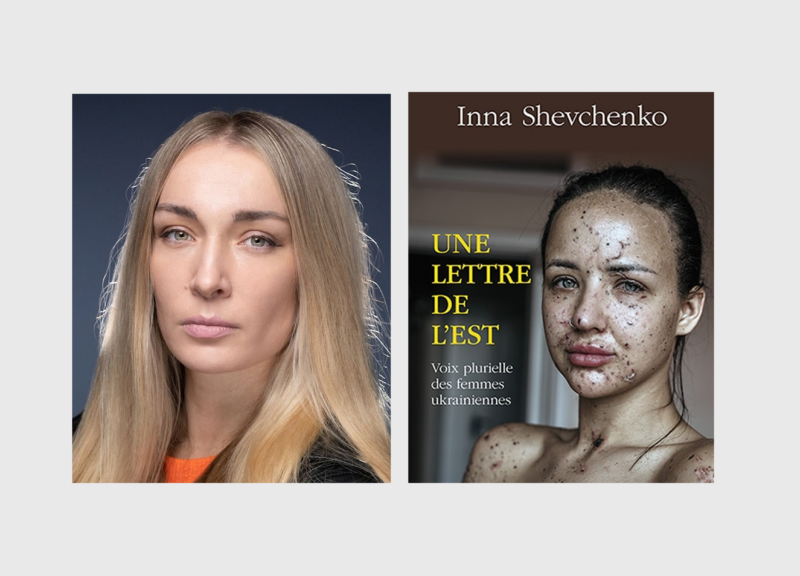

Une lettre de l’Est est un livre marquant, notamment par sa façon d’exposer la guerre subie dans sa plus crue réalité. Le texte porte le poids d’expériences imprégnées de douleur et de vérité. L’oubli – territorial, linguistique, personnel– se dessine comme l’enjeu central, bien au-delà de la mort physique. Plus qu’une disparition des corps, il s’agit d’un effacement progressif de l’identité. Le récit affirme ainsi une résistance qui passe par la persistance de la mémoire et du langage, garants de ce qui a existé.

La guerre s’éprouve autant dans les corps que dans les esprits. Et les souffrances, quant à elles, s’impriment dans la mémoire, déformant le rapport au langage, au temps, à l’identité. L’actualité du conflit en Ukraine en offre un témoignage implacable. Une lettre de l’Est d’Inna Shevchenko, militante et écrivaine ukrainienne, explore cette tension entre dissolution et résistance. En décrivant la guerre et l’exil comme une dépossession progressive, l’espace familier devient un territoire hostile et la langue une frontière mouvante. L’identité vacille sous la pression de l’occupation et de l’oppression linguistique, tandis que la mémoire s’impose comme un acte de résistance.

L’expérience du déracinement et de la survie est traversée par une tension constante entre la peur et la nécessité de rester debout. L’écriture saisit donc cette lutte, en rendant la littérature complice de la reconstruction identitaire. « Nous sommes toujours là » affirme une volonté inébranlable de transmission, face à un effacement organisé. La douleur, la captivité, l’effondrement d’un monde n’anéantissent pas ceux que l’on cherche à effacer sous couvert de motifs guerriers.

Guerre et écriture bombardée

La guerre a plusieurs fronts ; elle s’étend jusque dans le droit même, de pouvoir y aller, au front. « Vous voulez savoir ce que cela signifie d’être une femme dans cette guerre ? Cela signifie mener deux combats – un pour votre pays, et un autre pour le droit même de le défendre. » Cette phrase expose une contradiction brutale : la guerre engloutit tout, mais l’ordre établi survit. L’exclusion des femmes ne repose pas sur leur capacité à combattre, mais sur un refus arbitraire. L’image des « garçons qui peuvent à peine les tenir » et des « hommes qui les détestent » souligne l’absurdité d’un tri qui se fait sans logique fonctionnelle. Ce rejet ne vient pas seulement des armes et des stratégies militaires, il s’inscrit dans une organisation qui cantonne les femmes à un rôle d’attente, comme si leur place était figée ailleurs. L’interdiction est brutale, réduite à deux mots : « Pas toi. » Cette phrase impose une limite infranchissable, efface une possibilité, ferme l’accès à un combat qui devrait leur appartenir autant qu’aux autres. Cette mise à l’écart transforme bien sûr leur expérience en une lutte qui dépasse la survie immédiate. Elles doivent vivre après l’impensable, porter la mémoire de ce qu’elles ont traversé, tout en étant écartées du récit de la résistance – de l’histoire tout entière.

“L’exil, la survie et la captivité s’enchaînent, mais la frontière entre la vie et la mort demeure incertaine.”

L’exil : survivre sans exister?

L’ouverture du récit instaure une tension immédiate, l’exil ne s’associant pas à la liberté, mais à un état suspendu entre deux réalités : « J’ai ravalé la nausée qui montait dans ma gorge. » L’angoisse empêche toute réaction normale. Respirer, marcher, regarder autour de soi devient un effort conscient : le matériau textuel tente de rendre compte de cet état physique et mental aux sensations altérées. L’exil demeure pourta...