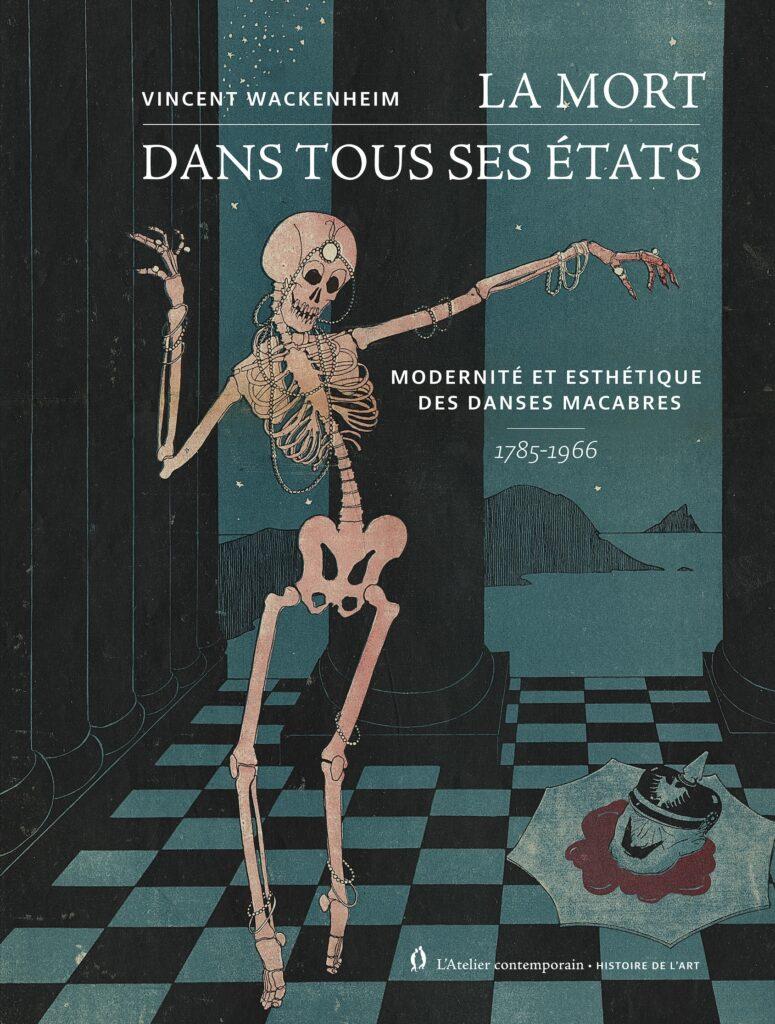

La Mort dans tous ses états. Modernité et esthétique des danses macabres (1785-1966) est la chronologie complète de cet art en 1 000 pages, 104 Danses macabres modernes et 13 focus thématiques. Cet essai d’histoire de l’art nous plonge dans l’univers des Danses macabres, la représentation d’une farandole de couples, composés d’un mort et d’un vivant, de tout rang social confondu.

O Pauvres pécheurs, ayez grande remembrance

Que vous mourrez bientôt,

n’en ayez aucun doute.

Et vous faites souvent le bal,

et menez folle danse!

Avertissement ! Pour guider les paroissiens sur le droit chemin, ces mots accompagnaient la Danse macabre de l’église de Bar-sur-Loup, de la fin du XVe siècle. Cet essai d’histoire de l’art nous plonge dans l’univers des Danses macabres, la représentation d’une farandole de couples, composés chacun d’un mort et d’un vivant, de tout rang social confondu.

Comment on danse?

La « Danse macabre » reste une expression très évocatrice, la preuve, elle s’énumère à profusion dans les titres de polars, en raison de sa réputation sinistre certifiée. Pourtant, les policiers n’y entament pas la valse. C’est le cas de Danse Macabre de Stephen King, un simple recueil de nouvelles d’horreur.

Après la rédaction en 2021 de «�� Ça manque de sang dans les encriers» Mémoires 1895-1981 de Marcel Sauvage, l’auteur Vincent Wackenheim se plonge une nouvelle fois dans un ardu travail de bibliothécaire. Assommant ses concurrents de table, l’ouvrage de 3,8 kg prépare ses lecteurs à voyager à travers les époques. La Mort dans tous ses états sillonne les fresques du cimetière des Saints-Innocents à Paris (1424) et de Bâle (1440), jusqu’à la création des trains et de la bicyclette.

Vincent Wackenheimnous explique l’apparition des premières Danses macabres, remontant au XIVe siècle. Il s’agissait alors de réels spectacles de rue devant les parvis d’églises. Ce n’est qu’un siècle plus tard que les Danses des Morts sont tracées sur bois. Holbein le Jeune codifie notamment ces danses en leur donnant une forme universelle : on peint des couples dansants, le mort entraînant les pas du vivant dans un dernier quadrille. Plus ou moins décharné et squelettique, le trépassé ne fait pas la distinction entre un vivant seigneur ou paysan ; de la plus haute strate sociale au dernier des vagabonds, chacun valse dans la Danse des Morts. De cette fresque linéaire de personnages, on distingue la danse de sabbat, qui, aux premières lueurs du jour couplées du chant du coq, fait fuir les morts dans leurs tombes.

D’où vient la mort?

La mort est partout ! Le Moyen Âge n’est pas pour rien associé à cette angoissante période de peste et d’épidémies. L’Église en est remplie: comment dans ces conditions respecter les rites funéraires et prêcher la bonne parole ? Des villages entiers sont exterminés, les mariages et les baptêmes sont compromis, les biens sont laissés à l’abandon, et les notaires incapables de les redistribuer aux héritiers. Afin de tester ses fidèles, le clergé en profite pour réaffirmer le Jugement dernier, avec la pesée des âmes. Les fresques des Danses macabres et leur mise en garde envahissent alors l’espace public. Dans les mémoires collectives, réapparaissent les farandoles squelettiques, le symbole de l’égalité devant la mort, comme le dit l’historienne Jaqueline Brossolet : « la mort envahit l’art et la littérature et sa présence devient familière. »

Prenant le pas sur le Moyen Âge, la Renaissance fait tomber en désuétude la pratique des Danses macabres. Dans les pays alémaniques, la Réforme bat son plein : le protestantisme transforme cet art. Des personnages féminins s’ajoutent, parmi les vivants, d’autres disparaissent, comme le Pape. En réponse, la Contre-Réforme des catholiques, au XVIe siècle, fait détruire les jubés dans les églises, cloison qui séparait le chœur de messe du public. On souhaite plus de proximité avec le peuple, les catholiques font ainsi remonter leur cote de popularité. Tous ces changements repoussent les moyenâgeuses Danses macabres dans l’oubli. Jusqu’au XVIIIe siècle, les vanités, représentation plus subtile de l’omniprésence de la mort, sont préférées aux danses effrayantes.

Comment se mode...