Si d’autres grands réalisateurs n’hésiteront pas à s’emparer du sujet (à commencer par Francis Ford Coppola et son Apocalypse Now, qui sort dès l’année suivante), Michael Cimino se distingue par l’adoption d’une structure narrative originale, où la guerre en elle-même n’est qu’un fragment parmi d’autres et laisse souvent la place au portrait social intimiste. Long de plus de trois heures et divisé en trois actes, Voyage au bout de l’enfer s’accorde en effet une séquence introductive très étendue, en décrivant le quotidien de Michael (Robert De Niro), Nick (Christopher Walken) et Steven (John Savage), trois amis issus de l’immigration russe travaillant dans l’aciérie d’une petite ville de Pennsylvanie. La vie de ce prolétariat modeste – et qui s’engagera massivement au Vietnam – est difficile, mais relativement heureuse, toujours ouverte à l’espoir en l’avenir et en la possibilité d’une existence intérieure. Les parties de billard entre amis, l’immense scène du mariage du Steven ou encore ces parties de chasse au daim presque oniriques dans les montagnes sont autant de moyens pour les personnes d’éluder la dureté du quotidien par le réconfort offert par la communauté : la communauté d’origine d’abord, où la cohésion et l’entraide sont fondamentaux, mais aussi la communauté fraternelle et celle de l’amour.

En ce sens, le film de Michael Cimino se distingue par l’absence de tout misérabilisme social exacerbé, comme ce sera souvent reproché à Oliver Stone lorsqu’il traitera le sujet dans Platoon (1986) ou Born on the Fourth of July (1989). C’est aussi le premier métrage où sa virtuosité de metteur de scène prend toute sa dimension : à l’aise pour filmer de près comme de loin, Cimino excelle à la fois dans la gestion des scènes les plus intimistes comme dans celles réunissant plusieurs dizaines de personnages à l’écran ou les instants à vocation purement descriptive ou contemplative. On pense notamment aux scènes de chasse dans la montagne ou à la précision chirurgicale avec laquelle il décrit le labeur à proximité des fourneaux d’une usine de métallurgie, où le registre de couleurs prodigieux utilisé par le directeur de la photographie Vilmos Zsigmond préfigure déjà la violence de la guerre à venir. Cette polyvalence et cette capacité d’adaptation, véritables marques de fabrique du réalisateur, se retrouveront dans toutes ses œuvres futures, en particulier dans La porte du paradis où elle connaîtront leur apogée.

Une expérience cauchemardesque et hallucinatoire

Alors que le conflit vietnamien avait provoqué une vague de contestations sans précédent aux États-Unis, il a été beaucoup reproché à Michael Cimino de ne pas avoir adopté une approche clinique de la guerre. Ce serait oublier que la conception du film n’a jamais été pensée dans l’optique de la description documentaire ni du parcours linéaire. La partie centrale consacrée à la guerre en elle-même (et qui est la plus longue du film) évoque plutôt une expérience cauchemardesque et hallucinatoire, tout comme le dernier bloc dans la Saïgon communiste renvoie aux images infernales. On pense immédiatement à la scène de la plantation française dans la version « Redux » du Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, où on retrouvera similairement cette sensation de délire surréaliste, dans lequel il est presque impossible de croire. Le fil narratif de Voyage au bout de l’enfer, construit sur le modèle de l’un des plus grands films de John Ford (La Prisonnière du désert, sorti en 1956), accentue cette sensation, notamment au moyen de coupures de montage brutales qui renforcent la décomposition progressive des personnages.

Loin de tout cynisme, l’Amérique de Cimino croit réellement en la capacité transformatrice de son système moral et en son potentiel universel.

Contrairement à Oliver Stone, la politique en tant que telle n’est pas un sujet central pour Cimino. C’est pourquoi à l’inverse de Platoon ou de Entre ciel et terre, Voyage au bout de l’enfer n’adopte pas une posture particulièrement marquée par l’antimilitarisme ou la rage contestatrice. Le réalisateur est en revanche beaucoup plus intéressé par l’identité des Etats-Unis, par ce qu’ils rêvent d’être et ce qu’ils sont vraiment. L’engagement au Vietnam, l’épreuve de la violence physique et psychologique puis le retour désenchanté de Mike, Steven (qui finira amputé des deux jambes) et Nick (qui connaîtra un destin tragique à Saïgon) marque ainsi ce décalage avec lequel les valeurs dont se prévalent tous les Américains peuvent se heurter violemment au mur de la réalité. Loin de tout cynisme, l’Amérique de Cimino croit réellement en la capacité transformatrice de son système moral et en son potentiel universel. Et c’est justement cette sincérité et l’inévitable volonté de puissance qu’elle entraîne qui la rendent autodestructrice pour ses citoyens, même après toutes les désillusions du monde. Partant de là, la question posée par Michael Cimino est moins centrée sur la question de la destruction – celle de l’individu, de la communauté, de la moralité – que sur celle de la possibilité d’un avenir. En ce sens, le long-métrage pourrait paradoxalement être interprété comme une contestation radicale du pessimisme ambiant que le « Nouvel Hollywood » a injecté au cinéma américain pendant près d’une décennie.

La scène finale du film, où en sachant que plus rien ne sera jamais comme avant, les vieux amis se réunissent pour entonner sans aucune ironie – mais sans aucun patriotisme cocardier non plus – le God Bless America de Irving Berlin – qui, coïncidence heureuse, était lui aussi un immigré d’origine russe – symbolise cette constante historique : même après l’humiliation stupéfiante de la défaite au Vietnam, même après tant de démentis apportés par la réalité de l’expérience vécue, il est toujours impossible de renoncer aux idées motrices qui justifient l’existence américaine. En ce sens, Voyage au bout de l’enfer pourrait être considéré comme un film désespéré, tant il ne semble tracer aucune échappatoire. La récurrence des scènes de chasse empreintes de mysticisme qui donnent leur titre au film pourrait toutefois constituer un début de réponse : fondamentalement un être des confins qui s’est construit comme tel (on pense ici au récent The Revenant de Alejandro González Iñárritu), l’Américain ne pourrait connaître le salut qu’en acceptant d’avoir l’humilité et la modestie de devenir, ou plutôt de redevenir cet homme des marges, proche de la nature sauvage, envoutante et dangereuse qui l’a vu grandir. Peut-être une manière pour Cimino de sortir le long-métrage américain de sa décennie dépressive et d’assurer enfin la transition vers une nouvelle façon de faire du cinéma.

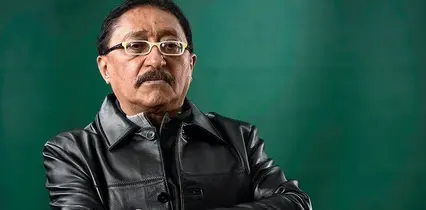

Hèdi ZERAÏ.