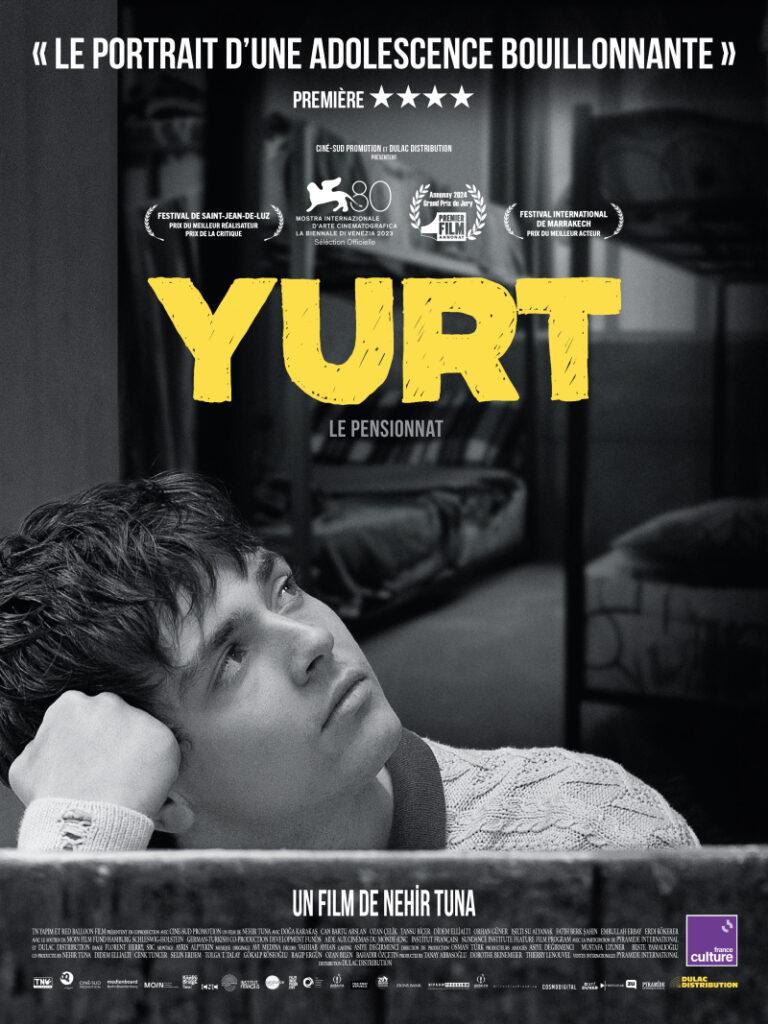

Premier long-métrage de Nehir Tuna, Yurt est le récit d’apprentissage d’un adolescent scolarisé dans une école laïque le jour et pensionnaire d’une résidence religieuse la nuit. Cette fiction turque évoque la fin des années 90 dans le pays, période de tension entre désir d’Occident et revendication de l’Islam.

L’une des premières scènes du film s’ouvre sur une classe remplie d’adolescents en uniforme. C’est une leçon d’anglais et le microphone répète des phrases clichées et vides de sens. Ahmet (Doğa Karakaş) arbore un visage poupon et rêveur. Le choix du noir et blanc participe d’une esthétique nineties, quelque part entre un film indépendant européen et une imagerie musicale britannique. Jusqu’ici, le spectateur s’attend à suivre les péripéties d’un jeune garçon en proie aux émois de son âge. Mais les yeux bleus regardent par la fenêtre. Ahmet se détache de tous ceux qui se tiennent sages, ancrés dans un décor qui sied à leur posture et leur diction. Il déborde déjà presque du cadre, sa place est peut-être ailleurs. Pour cause, dès que la journée se termine, le garçon file en catimini, demande au bus de le déposer devant une maison, puis, s’échappe vers un autre bâtiment : un dortoir où on enseigne l’islam. Il est en retard, retire ses mocassins et s’affaire à rejoindre les autres garçons pour la prière. Derrière les barreaux, la résidence religieuse évoque déjà le secret et l’ostracisme.

Entrer dans le sérail

Un homme bon est d’abord un enfant sage. C’est le chemin que semble envisager Ahmet. Il suit ses camarades sans broncher, s’adapte, ne s’oppose pas aux brimades de ceux qui, tantôt l’empêchent de manger tantôt lui volent ses chaussures. Il s’essouffle mais il tient parce qu’il veut « entrer dans le cercle ».

Cet espace est celui de la communauté musulmane, incarnée dans le dortoir par un petit groupe de garçons dévoués. Ils sont dociles et se ressemblent, au risque de subir quelques sévices. Mais ce schéma n’est peut-être pas celui de son père (Tansu Aslan). Fraîchement converti, il veut appartenir à la communauté religieuse tandis que la chronologie s’inverse : c’est parce qu’il fait partie du groupe qu’il devient sage et non l’inverse. L’intrigue passe sous silence le passé de cet homme en quête de rédemption. Dès lors, la religion impose des règles et des codes qui biaisent profondément la nature humaine. Pour être accepté et respecté, il faut jouer l’homme vertueux et ne pas sortir du rang. Pour espérer le salut, il faut porter un masque, devenir un homme parmi les hommes. Mais l’adolescence est le lieu de la distinction. Et derrière le rideau de cette comédie, la violence et l’hypocrisie règnent. Cà et là, le film laisse échapper les dérives : un maître qui opère à coups de ceinture, un père qui monnaie sa foi en rénovations et aménagements, des petits marchés entre les garçons. Qu’en est-il de l’apprentissage de l’adolescent ? Ce cercle dont il veut faire partie est littéralement celui des garçons qui font la prière. Filmés en plongée, ils sont néanmoins regardés de biais. On les surveille d’en haut, depuis les yeux de l’au-delà, mais on les regarde sur le côté, comme si l’on fléchissait déjà, affaibli par le poids des contraintes et de la vérité qui vacille.

De l’autre côté, il y a l’école laïque et ses valeurs républicaines. Là-bas, les enfants sont filmés de face, caméra à hauteur d’homme. Des chants rappellent la gloire de Mustafa Kemal Atatürk, président turc de 1923 à 1938, celui qui a fondé la République. C’est le lieu de l’égalité et de la liberté. Ici chacun aspire à êt...