La maison d’édition Premier degré, créée par Clément Braun-Villeneuve en 2018, est la première et l’unique à proposer des textes de littérature américaine alternative dits d’alt-lit, en France. Genre littéraire assez méconnu et introuvable en traduction française, il est pourtant essentiel au regard des dernières évolutions littéraires. Ce registre à part ainsi que le métier d’éditeur nous sont présentés par le créateur lui-même dans un entretien avec Estelle Derouen.

Estelle Derouen : Vous avez créé la maison d’édition « Premier degré » qui propose des textes de littératureaméricaine alternative et indépendante. Tout d’abord, pourquoi l’avoir appelée ainsi ?

Clément Braun-Villeneuve : Bien que le texte de Socrates Adams Une famille contemporaine soit d’origine anglo-saxonne, les autres parutions correspondent mieux au critère géographique des États-Unis. C’est la seule exception mais elle mérite sa place en tant qu’exception européenne, par ailleurs reconnue par les grands acteurs étasuniens de l’époque.

Sur le nom de la maison, « Premier degré » représente trois choses. En premier lieu, c’est la température, s’ajoute la question du jeu de mots et de la posture discursive. Au fond, cette littérature interroge le naturel, la spontanéité et l’authenticité à l’épreuve des réseaux sociaux : comment être soi-même dans un monde où être soi-même constitue déjà une performance ? On appelle aussi cette littérature « post-ironie » ou « nouvelle sincérité ».

“comment être soi-même dans un monde où être soi-même constitue déjà une performance ?”

Elle tient compte de l’esthétique Internet et des transformations existentielles générées par le discours en ligne et la mise en scène de soi, qui n’existaient pas avant. C’est malheureusement un mouvement littéraire peu visible en France.

ED : Qu’est-ce qui vous a motivé dans ce projet ? Est-ce qu’il y a eu un élément déclencheur ?

CBV : Créer une maison d’édition peut sembler ambitieux mais ça reste assez faisable pour autant qu’on ait les outils techniques et un minimum de maîtrise (Adobe, notions de graphisme, de maquette, etc.). Il m’a semblé qu’il manquait une forme de contemporanéité dans la production littéraire que l’on trouvait pourtant dans la musique et dans le cinéma. Typiquement, Lana Del Rey ou Harmony Korine sont des cousins esthétiques du courant alt-lit et tout le monde les connaît. Alors pourquoi personne en littérature ? Dans une large mesure, l’édition « mainstream » ne propose pas un tel niveau de modernité. Aux États-Unis, je voyais que ça fourmillait et qu’en plus, c’était un peu lu. Travaillant dans l’édition, parlant anglais et connaissant bien ce genre littéraire, je me suis dit que si je ne le faisais pas, personne ne le ferait. J’ai donc contacté Sam Pink, le premier que j’ai signé, pour lui demander s’il y avait moyen d’envisager quelque chose. Il m’a tout de suite proposé un montant pour acheter ses droits. D’une certaine manière, c’est lui qui m’a fait passer le cap alors que j’hésitais encore au moment où je l’ai contacté.

ED : Comment choisissez-vous les textes ?

CBV : C’est affinitaire. Dans l’édition dite classique, il faut souvent composer avec des impératifs commerciaux et le discours autour du livre qui doit être immédiatement intelligible – c’est moins le cas quand les critères de rentabilité sont moindres. Avec « Premier degré », tout l’argent retiré de chaque vente de livre est réinvesti en totalité. Je ne perçois donc rien mais c’est le prix de l’indépendance éditoriale. J’arrête quand j’arrête, et je continue quand je continue. Je suis complètement seul, je m’occupe de la prise de contact avec les auteurs, des négociations en matière de droits, des traductions, des maquettes (sur une base conçue par un proche), des ventes directes, bref, vraiment de tout, et c’est passionnant !

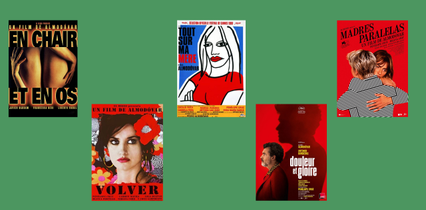

ED : On reconnaît vos parutions d’un coup d’œil avec leurs couvertures unicolores et leurs dessins centraux. Comment avez-vous pensé l’apparence de vos livres ?

CBV : Je voulais un objet très « pulp », à la fois semi-poche et souple, avec une apparence à l’américaine qui soit gage de qualité, c’est pourquoi je me suis aligné sur les standards de la typographie d’art. Il fallait que ce soit à la fois un objet élégant et de consommation courante, facilement transportable, qui rentre dans une poche.

ED : Vous avez pensé cet objet pour quel lectorat en particulier ?

CBV : Je n’ai pas de lecteurs en tête même si je cherche à faire du pied à un lectorat plus jeune. Les gens qui lisent peu m’intéressent, mais il est difficile de les amener vers la fiction. C’est une littérature de niche plus par prévention de lecteur que dans l’absolu : en réalité, ce n’est pas du tout difficile à lire ! A la base, je ne voulais pas faire de littérature pour les gens qui lisent. Malgré tout, l’alt-lit reste un mouvement assez confidentiel.

ED : Quelle est votre définition de l’alt-lit ? Et est-ce que toutes vos parutions appartiennent à ce registre ?

CBV : S’il fallait définir cette école – pour autant que le mot fonctionne en l’espèce –, je dirais qu’il s’agit de personnes qui se questionnent sur la possibilité de retrouver une forme de naturel à l’ère d’Internet. À la base, l’alt-lit, c’est de la fiction pour « nerds », et plus particulièrement un sport de « millennials » qui ont grandi dans les années 2000. Aujourd’hui, l’école en tant que telle n’existe plus, même s’il y a des héritiers qui poursuivent le mouvement. C’est le cas de Cash for Gold Books par exemple. Cela dit, l’ambition d’Andrea Long Chu est assez comparable. J’ai commencé à importer cette littérature et ses héritiers alors que le mouvement strictement dit avait pris fin depuis quelques années. Mieux vaut tard que jamais.

ED : Il s’agit de textes qui avaient vocation à être édités ?

CBV : Oui, enfin… disons qu’il y avait une certaine vocation éditoriale. Le grand ordonnateur de ça à l’origine c’était Tao Lin, dont il est question à mots couverts dans le texte de Marie Calloway. Après la constitution de cette « scène » littéraire sur Internet, Tao Lin a porté un discours assez entrepreneurial afin de pérenniser les conditions d’éc...