Cette année encore, la 47e édition du Cinéma du Réel nous offre une sélection qui renverse et engage, à l’heure d’un présent absolument terrifiant aux quatre coins du globe. La nôtre s’articule autour de deux long-métrages interrogeant notre rapport aux faux-semblants : Evidence de l’américaine Lee Anne Schmitt – ayant reçu le prix SACEM 2025 – et Yvon de la française Marie Tavernier. Qu’ils traitent d’héritage familial, racial ou éducationnel, ces deux documentaires filment avec brio l’empreinte passive des générations et tissent en filigrane une écriture intime, touchante et déroutante.

- Evidence de Lee Anne Schmitt, 2025, 72’.

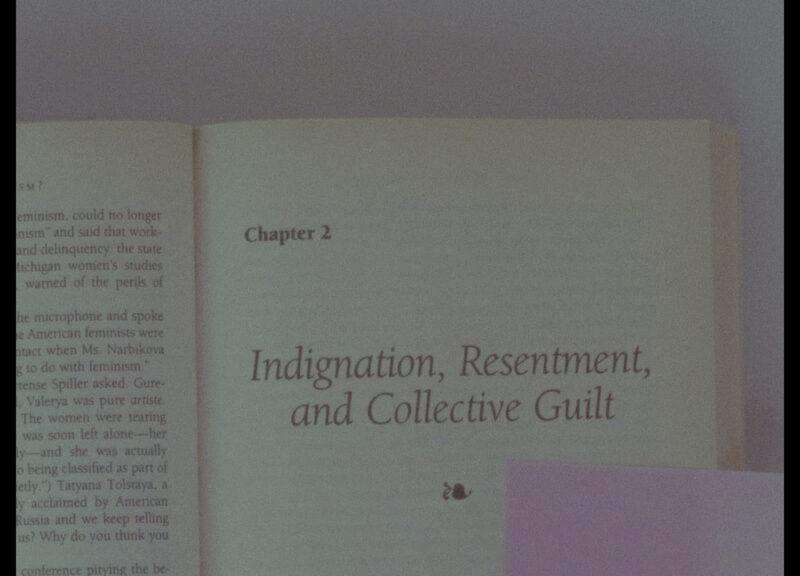

C’est à travers la famille que Lee Anne Schmitt gratte le vernis de l’idéologie américaine et parvient à en distiller la sève. Fille d’un fier employé de l’Olin Corporation, entreprise pétrochimique dont la fondation éponyme s’est faite vache à lait du mouvement conservateur, elle passe au crible tout ce qui anesthésie cette société malade et dont son père se fait parfait incarnant. Comment reproduit-on les schémas patriarcaux dont on a hérité ? Comment conflits et non-dits intrafamiliaux nécrosent jusque dans la moelle ? Comment (sur)vit-on dans cet écosystème anxiogène où le climatosceptisme est exponentiel ? Pour esquisser les premières réponses à ces questions, le procédé filmique est aussi simple qu’efficace. Sur fond de musique jazz, la voix de la réalisatrice nous raconte son histoire alors qu’à l’écran défilent arrêts sur paysages délavés, archives photos en noir et blanc et quelques enregistrements télévisés triés sur le volet. À cet étrange tableau de l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui viennent se mélanger les trésors de la petite fille et les trouvailles de la femme adulte. Entre les dessins d’enfants et les coquillages, des dizaines de livres s’ouvrent sur des pages annotées qui se transforment en lignes du scénario que nous avons sous le nez.

Au cours de ces 72 minutes, les seuls visages que l’on aperçoit avancent masqués. Personne ne vient, personne ne parle, et ce père, on ne le voit jamais. L’espace domestique est réduit au paysage et les objets se font personnages, comme pour garder une part d’intime sur ce qui nous est dévoilé. À l’instar des poupées offertes au retour des voyages carbonés de ce père absent, les réflexions se cristallisent autour des droits des femmes et de l’autonomie des corps – celle d’une mère qui ne voulait pas l’être, celle d’une femme qui souhaitait couper l’arbre généalogique aux racines pourries. Comme l’écrivaine Blandine Rinkel dans son dernier hybride, La faille, Lee Anne Schmitt repense notre rapport au père autant que notre rapport à la Terre-Mère. Elle se fait haut-parleur de générations sans langue de bois qui parviennent à s’affranchir des injonctions patriarcales. En multipliant les plans filmés au 16mm, elle divise ce millefeuille de nappes phréatiques et familiales, autant qu’elle déshabille la philosophie utilitaire qui régit la pensée américaine. Outre-Atlantique, à l’heure où la banalisation du mal sévit elle aussi, on en vient à se demander comment éviter la plongée sous-marine dans la droitisation de l’échiquier politique. Maniant habilement les propos instrumentalisés qui tentent de calmer l’éco-anxiété, le cheval de Troie est pourtant déjà bien là et tente de nous aspirer, nous autres irréductibles Français·es, dans cette infernale machine à désinformer. Suivons Lee Anne Schmitt dans sa résistance pacifique, bien que éminemment politique – l’indispensable sursaut, c’est maintenant sans la possibilité du jamais.

- Yvon de Marie Tavernier, 2024, 77’.

« Jamais personne ne sera coupable de ma vie d’enfant, personne ne sera juge de mon adolescence, et aucun avocat ne pourra défendre ma vie d’adulte ». Grâce à Marie Tavernier, rien n’est moins sûr. Sexagénaire t...