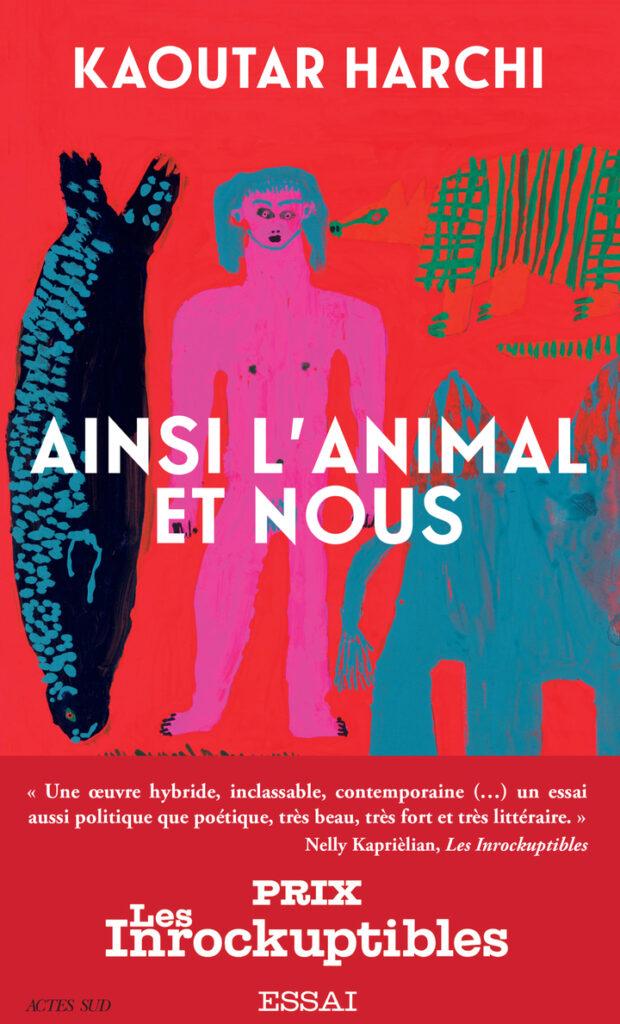

Zone Critique est allé à la rencontre de l’écrivaine et sociologue Kaoutar Harchi pour nous parler de son dernier livre Ainsi l’Animal et nous sur la condition animale et le rapport de l’homme à la nature. Entretien avec Sébastien Reynaud.

Zone Critique : Votre perspective consiste à dresser une généalogie historique et philosophique de la relation entre l’homme et l’animal, et peut-être à effectuer un parallèle, voire un rapprochement, entre la relation des êtres humains aux animaux et la relation des dominants aux dominés. Pourriez-vous revenir dessus ?

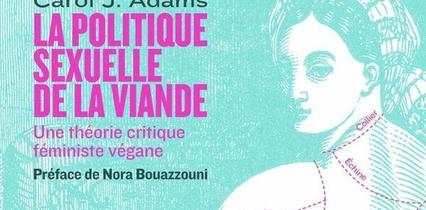

Kaoutar Harchi : Ce qui m’intéressait dans ce texte-là, c’était de travailler la notion d’animalisation. Cette notion est d’une certaine façon présente dans les théories féministes, à partir des questions de « nature », de « naturalisation » des femmes. Je pense notamment à des théoriciennes comme Christine Delphy ou Colette Guillaumin. Je pense aussi aux études post-coloniales ou dé-coloniales, à la théorie critique de la race. Je pense ici à des auteurs comme Frantz Fanon, Achille Mbembe. Si l’analyse du processus d’animalisation des humains par d’autres humains était en germe, j’étais attentive au fait que les militants anti-spécistes, eux, parlaient de l’animalisation des animaux. C’est-à-dire ce phénomène qui rend les animaux tuables. En relisant les ouvrages de Louise Michel, on retrouve cette idée forte, à savoir que l’animalisation des animaux produit ou rend possible l’animalisation des humains par d’autres humains. C’est cette relation qui m’intéressait, une manière de dire aux militants des causes humaines que la question animale devait aussi compter pour eux, parce que l’animalisation des femmes, l’animalisation des migrants, l’animalisation des musulmans a tout à voir avec la question spéciste. C’était aussi une manière de dire aux militants antispécistes qu’il était nécessaire qu’ils se mêlent davantage de la question raciale, coloniale, féministe, car cela est en lien avec le fait de tenir l’animalisation. Je souhaitais (re)dessiner cette boucle, cette ronde des dominations.

Zone Critique : À la page 63 de votre essai vous dites que l’animalisation est «une question totale, qui occupe tout le temps et tout l’espace, qui nous traverse et nous bouleverse dans un mouvement continu de violence. »

Kaoutar Harchi : L’animalisation raconte notre monde entier. C’est une matrice qui permet de penser l’histoire de la constitution coloniale et esclavagiste de l’Occident. L’’animalisation est une nécropolitique.

Zone Critique : Dans cet essai, vous retracez la généalogie et l’histoire de cette nécropolitique, et vous vous arrêtez sur un épisode historique en 1492, date à laquelle il est dit que l’Occident découvre le « nouveau monde ». Àla page 80, vous dites « cette année fonda toutes les années qui suivirent, cette année, comment le dire, s’étendit au-delà de son propre temps, bien après 1492, nous étions toujours en 1492. » Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cette date ? Et pourquoi vous vous érigez contre cette expression de «découverte » ? Vous dites que l’Occident, au contraire, a recouvert plutôt que découvert.

Kaoutar Harchi : Cette idée selon laquelle en 1492, nous étions toujours en 1492, c’est une formule poétique qui cherche à signifier l’effet fondamental que cette année aura sur toutes les années qui suivront. 1492 est tenue comme étant l’année de « découverte » du « Nouveau monde » par le navigateur italien Christophe Colomb, et cela pour le compte de la couronne d’Espagne. C’est un débarquement colonial sur des îles de l’actuel archipel des Bahamas. C’est l’entrée dans ce que le récit historiographique, notamment, a nommé la « Modernité » car le monde européen se serait situé en opposition avec les mondes traditionnels. C’est de ce mouvement que procède la création de la relation Occident-Orient, selon une dynamique de domination. À propos de cette notion de « découverte », oui, il s’agit de la remettre en cause, dans la lignée de la tradition critique latino-américaine. Dans les livres d’histoire, il est possible que vous lisiez que Christophe Colomb a « découvert » l’Amérique. Présenter les choses ainsi, c’est dire que ces mondes et leurs peuples n’ont existé qu’à partir du moment où Christophe Colomb, et les Espagnols, et les Portugais, ont porté un regard sur eux. Or, ces mondes-là, bien sûr, étaient déjà dans le monde. Dans Ainsi l’animal et nous, je dis alors, non pas que Christophe Colomb « découvert » mais bien recouvert ces mondes de sa grande ombre coloniale. Car des génocides coloniaux ont été perpétrés. Plusieurs dizaines millions de personnes ont été tués, massacrés.

Zone Critique : Dans cette continuité, un demi-siècle plus tard, vous évoquez un autre mouvement historique majeur qui est la controverse de Valladolid, qui va opposer Bartolomé de las Casas et Juan Ginés de Sepúlveda. Pourquoi ce moment est-il lui aussi un épisode historique majeur pour penser cette question de l’animalisation ?

Kaoutar Harchi : Oui, cette controverse a consisté en un débat devant déterminer, si oui non, les Amérindiens possédaient une âme. C’est une forme de théâtralisation des débats dans l’Europe chrétienne. Sepúlveda pense que non. Las Casas considère que c’est un peu plus complexe que ça et qu’on peut accorder aux Amérindiens le crédit d’une âme parce qu’il estime que ce sont des populations que les missionnaires peuvent convertir, évangéliser. Il s’agit d’un moment clé où être humain signifie être chrétien.

Les Amérindiens ont vu leur monde être éradiqué. Dans Ainsi l’animal et nous, j’insiste sur le dispositif colonial : voyons qui parle, voyons qui est parlé.

À la fin de la controverse, vers 1531, les Amérindiens sont perçus, donc comme ayant une âme. Mais les massacres se poursuivent. Les populations noires, quant à elles, vont être perçues et définies comme extérieures au monde des âmes, au monde humain. Ces populations seront alors esclavagisées.

Zone Critique :Un épisode raconte la trajectoire de Saartjie Baartman, dans le cadre de ce que vous appelez le colonialisme scopique au XIXe siècle. Est-ce que vous pourriez revenir sur la trajectoire de cette femme que vous racontez dans le détail ? Que révèle la tragédie de son existenc...