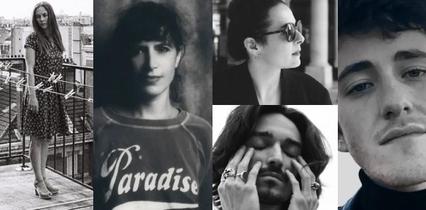

5 cafés. 5 rencontres. Matis Leggiadro nous dresse le portrait vivant d’une nouvelle génération d’artistes et de créateurs à l’occasion de sa série Portraits d’artistes: les battements du vivant. Rencontre avec la scripte et romancière Marie de Chassey.

Marie de Chassey est habillée en noir et son sourire déborde. Derrière ses lunettes de soleil, place Colette, son humilité est évidente. Romancière saluée par la critique, son premier roman Ce qu’il reste à faire (Alma, 2023) est le deuxième objet de notre rencontre. Car c’est d’abord au Son de la Terre, sur la Seine, que nous nous sommes rencontrés, alors que Noëmi Waysfeld chantait Schubert. Noëmi Waysfeld, c’est son amie. Le roman lui est dédié. Et Schubert, c’est la mélodie sublimement plombée à partir de laquelle l’écriture, pour Marie de Chassey, a pris vie. Dans cet entrelacs de coïncidences, la rencontre s’est imposée.

— Votre roman rapporte les étapes de fin de vie de Judith, malade, telles que traversées par sa mère, Florence. Est-ce votre histoire ?

— Non ! Absolument pas. C’est une fiction. On me demande régulièrement si c’est ma vie, mais non.

— C’est important pour vous, cette distance ?

— Disons que je crois au pouvoir de la fiction. Et je sature tellement des autofictions qui fleurissent de partout. À chaque fois, la seule chose qui apparaît, c’est « regardez-moi ». Et puis, mes personnages ne s’invitent pas à table. L’écriture, pour moi, n’est pas thérapeutique.

— Et en même temps, le sentiment d’authenticité dans votre roman est une force, n’est-ce pas ?

— Oui, mais la seule authenticité que je recherche est vis-à-vis de l’incertitude. Tout et n’importe quoi, mais jamais de réponses.

C’est ainsi que l’on devait croire à tout ce qu’écrivait Marie de Chassey, puisqu’elle avait eu l’exigence de rester la moins sûre du monde. L’idée de savoir lui fait horreur. La possibilité de guider son lecteur la désengage. « Je lutte contre la posture de sachante. »

— Comment travaillez-vous pour qu’on croie tant à quelque chose qui ne vous connaît pas ?

— J’avais tellement peur qu’on me reproche que ce ne soit pas juste. Je passe mon temps à être un rat de laboratoire pour empêcher que cela n’arrive. Et pour tout ce qui est médical, j’ai demandé des relectures. Rien ne doit paraître négligeant. Car, pour ceux qui ont traversé ce drame, c’est du vécu.

Marie de Chassey ne croit pas à l’autofondé d’un récit ou à un quelconque système autoréférent. L’écriture emprunte et traduit. Elle propose un biais pour poser les questions.

— Où êtes-vous née ?

— À Paris !

— Et quel âge avez-vous ?

— Quarante ans.

Avant d’écrire, Marie de Chassey était flûtiste et enseignait au Conservatoire. La musique, pour elle, c’est un absolu indépassable et nécessaire, à tous les niveaux de la vie. « J’écris systématiquement en musique. » L’écriture de Marie est mangée par le rythme, la cadence, la césure. Ses phrases sont resserrées, minimales, épurées. À la fin de l’ouvrage, une phrase résume si bien son style : « Pas une voix forte, un murmure franc. »

Marie de Chassey semble blessée à la main droite.

— Que vous est-il arrivé ?

— En cuisinant, c’est une brûlure. D’ailleurs, je déteste cuisiner et manger.

Plus que jamais, celle qui écrit sur la nourriture et le repas de façon filée dans l’ensemble de son ouvrage est une intermédiaire, en quête de compagnons de route et d’un ailleur...