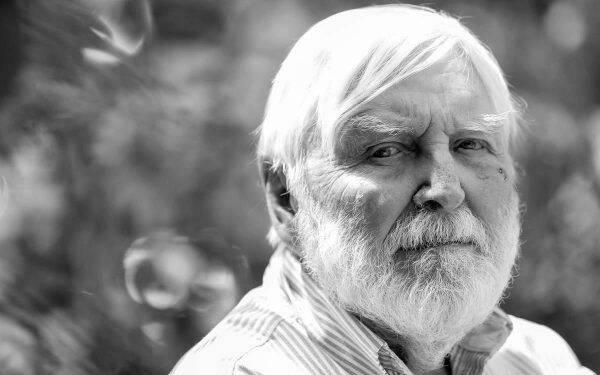

Bora Ćosić, écrivain serbo-croate né à Zagreb en 1932, a passé la plus grande partie de sa vie à Belgrade, qu’il quitte en 1992 pour protester contre les dérives du régime de Slobodan Milosevic. Auteur prolifique, il a écrit une quarantaine de romans, d’essais et de recueils de poèmes ; or, seul un roman a été traduit en français : le Rôle de ma famille dans la révolution mondiale[1], critique satirique du socialisme yougoslave et du régime de Tito. Sa publication lui a alors valu les foudres du pouvoir, ce qui n’a pas empêché l’ouvrage d’obtenir un franc succès et de remporter le prix NIN, lui octroyant de fait un statut d’œuvre culte. Zone critique est partie à la rencontre de cet auteur encore trop méconnu en France, dont l’œuvre colossale ne demande qu’à être traduite, publiée et découverte.

– Zone Critique adresse ses chaleureux remerciements à Mme Ivana Velimirac pour la traduction lors de l’entretien ainsi que la Librairie Polonaise pour la mise à disposition de ses locaux –

Je n’ai pas conçu ce roman comme une œuvre satirique mais plutôt une œuvre joyeuse, une sotie au sujet d’une famille dans un contexte historique, politique et social particulier. Je suis ainsi parti de l’histoire d’un foyer classique de trois générations (le grand-père, les parents, oncle et tantes et le petit garçon, qui est en même temps le narrateur) qui évolue dans la Belgrade de la Seconde Guerre mondiale puis de la dictature. On peut dire que la petite histoire est finalement révélatrice de la grande Histoire, avec ses drames et tragédies.

Imaginez cela comme une moquerie, celle d’une classe moyenne bourgeoise et de leurs valeurs dans un environnement difficile. De ce fait, mon roman a acquis involontairement, par la suite, une dimension satirique que je ne recherchais pas au départ.

Vous avez évoqué la notion de liberté. Mais il faut savoir qu’il ne s’agissait pas d’une liberté que je m’octroyais, pour moi-même. Après la guerre, il était permis, en Yougoslavie, d’écrire dans un style moderne, contrairement aux pays du bloc soviétique (Roumanie, Albanie etc.). On pouvait donc produire ce qu’on voulait, les interdictions étant rares et très ponctuelles. Il n’y avait pas d’autodafés et les écrivains ne risquaient pas la prison pour leur littérature. J’ai ainsi pu publier trois romans surréalistes dans les années cinquante ainsi que de la poésie, dite futuriste, sans rien craindre de la part des autorités. On peut affirmer que le vent de la modernité a soufflé sur la Yougoslavie de ces années-là.

D’où la possibilité dont vous avez bénéficié d’adapter dans les années 60 la comédie musicale américaine Hair pour la scène de Belgrade, ce qui était osé.

Il y avait à l’époque, à Belgrade, deux grands festivals : BITEF (le Festival international de théâtre de Belgrade, créé en 1967), et FEST (le Festival international du film de Belgrade, créé en 1971), et qui existent toujours. C’étaient des événements culturels majeurs pour l’époque et auxquels se rendaient des metteurs en scène et des acteurs de toute l’Europe et du monde. Ces manifestations étaient emblématiques de la volonté d’ouverture du régime et de la liberté qu’il souhaitait infuser.

C’est d’ailleurs grâce au festival BITEF, et sous la direction de la grande dramaturge Mira Trailović, que Bob Wilson, pratiquement inconnu à ce moment-là, a pu acquérir une renommée mondiale en étant récompensé du grand prix du festival en 1977 pour Einstein on the Beach. Idem pour Peter Handke qui, alors qu’il n’était qu’un jeune dramaturge autrichien inconnu, y a présenté ses pièces Le Pupille veut être tuteur (1969) et La Chevauchée sur le lac de Constance (1971). La scène belgradoise constituait finalement une sorte de tremplin permettant à des débutants de rayonner ensuite sur la scène mondiale.

La parution de votre roman précède de deux ans le début du Printemps croate, en 1971, et les grandes manifestations étudiantes qui ont eu lieu. Peut-on voir un lien de cause à effet entre ce contexte particulier et la parution de votre roman ?

Je ne vois pas de lien, sauf à considérer ce souhait très marqué de pouvoir s’exprimer de façon plus libre, plus ludique et presque plus provocatrice ou irrévérencieuse. J’ai écrit de nombreux essais et textes théoriques sur les manifestations qui ont eu lieu durant cette période (1968 notamment), comme mon Esthétique temporaire des manifestations. D’un côté, vous avez un véritable engagement politique et de l’autre, une appréhension par la littérature de ces mouvements sociaux. Par conséquent, cette littérature, qui fictionnalise la réalité objective brute, acquiert une dimension politique et engagée.

Mes premiers écrits, tout comme ceux de mon confrère Radomir Konstantinović, étaient surréalistes ; ils interprétaient la réalité du quotidien d’une façon originale et très différente du réalisme soviétique qui était la norme dans les arts de cette époque. Le régime titiste n’a pas réagi comme on aurait pu le craindre dans une dictature soviétique classique et s’est senti moins provoqué par notre littérature abstraite que par des écrits réalistes à dimension sociale et à vocation critique qui étaient, par définition, plus abordables par la population et donc plus dangereux. Paradoxalement, la liberté n’avait rien à craindre là où elle s’exprimait le plus et là où elle laissait libre cours à son inspiration et son imagination les plus folles.

Le roman raconte l’histoire, sur quelques années, sans que la chronologie soit très précise, d’une famille haute en couleurs, partagée entre un père alcoolique, une mère dévouée mais désespérée, un grand-père, un oncle, des tantes, et au milieu un jeune narrateur d’une dizaine d’années, faux naïf, qui observe son environnement. Y a-t-il une part d’autofiction dans ce roman ou cette famille est-elle un archétype ?

Il y a bien sûr un fond autobiographique que je ne peux pas nier. Mais il s’agit plutôt d’une vision archétypale, de lieux communs ou de topoï concernant une classe moyenne en laquelle il est possible de s’identifier ou de reconnaître certains traits de caractère. Des personnes de mon entourage m’avaient d’ailleurs fait savoir, au moment de la publication du roman, qu’elles se trouvaient des points communs avec les personnages de l’oncle ou des tantes, par exemple.

Plus qu’une autofiction réfléchie et assumée, il s’agit avec mon roman d’une envie de jouer avec les clichés.

Le titre est assez ironique : il s’avère que la famille, plutôt dysfonctionnelle, assiste passivement aux événements qui se déroulent sous ses yeux, de l’occupation allemande et le gouvernement de Milan Nedić, à l’instauration du régime communiste de Tito. Pensez-vous que ce rôle passif puisse être généralisé à l’ensemble de la population yougoslave, durant les périodes décrites mais aussi durant les dernières guerres des années 90 ?

Il est vrai qu’on peut faire ce rapprochement et affirmer que cette famille, ce nucleus, reflète bien l’attitude d’une entité beaucoup plus vaste, telle que la société ou l’Etat yougoslave de ces années-là. Dans le même temps, il est aussi possible de considérer qu’un petit Etat se comporte parfois comme une famille. Un parallélisme peut donc s’opérer entre ces deux niveaux.

L’intrigue du roman forme une sorte de boucle : elle commence par la rédaction que le jeune narrateur doit écrire pour son école et qui consiste à raconter le quotidien de sa famille, et s’achève par un rapport que le même narrateur, qui a grandi de quelques années, doit rédiger sur ses proches sur ordre des autorités. Peut-on voir dans ce cercle vicieux une sorte de désespoir, de fatalisme relatifs à la situation du peuple yougoslave ?

Je dirais, au contraire, que malgré toutes ces mésaventures, c’est un roman optimiste. La vitalité de cette famille, les moyens qu’elle trouve pour survivre et s’adapter à cet environnement met en évidence un paradoxe de la vie, qui est de toujours voir le bon côté des choses, y compris dans les situations les plus noires et les plus difficiles. Cette famille, tour à tour ridicule, burlesque et pétrie de clichés, est finalement attendrissante de par ses défauts et sa candeur.

Elle semble être d’ailleurs la seule à croire que les choses puissent prendre une tournure plus favorable. Comme le dit mon jeune narrateur « : « Nous avions une confiance illimitée en la vie, nous considérions l’existence comme un conte de fées, tout ce que nous entreprenions était magnifique ». Bien sûr, l’ironie est de mise ici mais elle s’impose presque par hasard. Cela n’était pas mon intention, je n’ai pas décidé de rédiger un texte ironique à la Voltaire ; j’ai obéi aux circonstances, ce qui en a fait un texte comique. Même des scientifiques très sérieux et d’austères professeurs de littérature germanique m’ont avoué avoir ri aux éclats en lisant mon roman.

La force de votre ouvrage réside dans le fait qu’il est en effet très drôle dans les deux premiers tiers et qu�’il devient très triste dans le dernier où le sort s’acharne : le rire devient jaune et l’on finit par se demander si la famille ne va pas connaître un destin funeste. Peut-on dire que la comédie, plus que son rôle d’exutoire, de catharsis, met en évidence l’aspect tragique de l’intrigue mais aussi de la vie en général ?

Tout à fait, surtout dans les situations difficiles. Par exemple, la mère parle, à un moment donné « des gens merveilleux et des tragédies encore plus merveilleuses ».

On peut évoquer ce passage dans mon roman où l’oncle raconte l’histoire d’un fou qui entre dans un café et qui déclare : « Vous allez voir un homme qui est venu à bout de tout, même de lui-même » avant de se tirer une balle dans la tête. Le geste, bien que tragique dans l’absolu, est également comique par son côté absurde.

On note une critique de la déshumanisation imposée par le régime dictatorial : « Nous nous affairions à longueur de journée, quoique cela ne se remarquât guère, et ensuite nous nous couchions et rêvions de la même chose, à savoir que nous continuions à nous activer, telle des machines.» Est-ce un constat qu’on pourrait toujours tenir de nos jours, sur la société de consommation, le capitalisme, la mécanisation des rapports sociaux ?

Peu importe le progrès social, auquel je ne crois pas fortement soit dit en passant. On peut même dire que les circonstances sont encore plus difficiles et féroces actuellement qu’elles ne le furent par le passé. Sans entrer dans la critique superficielle du capitalisme libéral, j’ai l’impression que de nos jours, des ombres oppressantes et une véritable chape de plomb menacent les gens, davantage encore que durant la Seconde Guerre mondiale où, malgré les conditions difficiles et la souffrance, une certaine insouciance, voire la joie et l’espoir, persistaient. Il semble qu’aujourd’hui, cet espoir n’est plus permis.

Une des phrases les plus importantes de votre ouvrage me semble être la suivante : « Notre plus grande richesse, c’est la liberté d’expression, fût-ce pour formuler des pensées stupides.» Quel constat dresseriez-vous de l’état actuel de la liberté d’expression, en Europe centrale ou plus généralement en Occident ?

On peut noter un paradoxe. Aujourd’hui, il est possible de tout dire ; par exemple, en Croatie, certains écrivains critiquent sévèrement le régime et pourtant, rien ne se passe. Aucune sanction ne leur est infligée. Mais la portée même de leurs paroles est nulle, elles n’ont aucune influence, aucun effet, car la population en Croatie ou en Serbie est résignée et passive. Il n’y a ni terreur ni répression car tout acte de violence de cette nature serait inutile. La liberté n’a plus d’importance.

Vous êtes installé à Berlin depuis 1995 et êtes retourné en ex-Yougoslavie en 2005, voyage dont vous avez tiré un livre : Voyage en Alaska. Du point de vue français, il est assez difficile d’appréhender ce pays qui n’en est plus un. Quelles clefs donneriez-vous pour le comprendre ?

Tout d’abord, je ne me considère pas personnellement comme apatride car je ne me suis jamais senti en exil. Il est vrai que j’ai quitté l’ex-Yougoslavie en 1992 mais je l’ai fait volontairement, sans en avoir été chassé. Je n’étais pas en danger et n’ai subi aucune contrainte. Je l’ai plutôt fait par choix et conviction personnelle, pour protester contre la dérive du gouvernement Milosevic. En fait, le seul vestige de cette vie antérieure que j’aie conservé est la langue, que je n’ai jamais quittée, et je n’ai jamais écrit dans une autre langue que le serbo-croate, bien que je vive en Allemagne. C’est le souvenir que j’ai emporté avec moi. J’y ai toujours été attaché et c’est la raison pour laquelle j’ai signé en 2017, avec d’autres intellectuels, la Déclaration pour une langue commune, qui a pour objectif de mettre fin aux querelles linguistiques entre les quatre anciennes républiques yougoslaves, à savoir la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro et la Serbie, et de reconnaître au serbo-croate son unicité, qui fonde également un socle culturel commun à ces entités géographiques. Pour la petite histoire, je trouve toujours curieux et assez drôle que la génération postérieure à la mienne, celle qui est née dans les années 70, s’obstine à considérer que j’écris en « yougoslave », alors que la langue yougoslave n’a jamais existé en tant que telle. Miljenko Jergović, écrivain croate de Bosnie parmi les meilleurs, utilise encore le terme serbo-croate pour évoquer la population alors que pour nous, qui sommes de la génération d’avant, il s’agit de la langue.

Comment qualifieriez-vous la situation de la littérature ex-yougoslave actuellement ? Que vous inspirent les nouvelles générations d’écrivains ?

On y trouve des écrivains très intéressants, dont l’esprit est, bien sûr, tout à fait différent par rapport aux anciens et dont les horizons sont encore très nouveaux. Mais permettez-moi de revenir à ma génération et celle qui la suit, c’est-à-dire celles qui cultivent encore l’idée de langue commune. Je voudrais citer par exemple le poète croate Danijel Dragojević ou le romancier Radomir Konstantinović, peut-être le dernier grand romancier serbe de notre temps, une figure majeure, une pierre de touche. Citons aussi Slobodan Šnajder, qui a été traduit en français, et celui que je considère comme mon successeur et que j’ai déjà évoqué, Miljenko Jergović. Ce qui est rassurant, c’est qu’on peut toujours se trouver des disciples pour perpétuer la voie que vous avez empruntée en votre temps.

Vous êtes l’auteur d’une quarantaine de romans, d’essais et de recueils de poèmes. Pourtant, un seul de vos ouvrages est traduit en français. La traduction de vos autres livres peut-elle être envisagée dans un futur plus ou moins proche ?

Cette question tombe à pic, car j’ai un roman dont l’intrigue se déroule en Bretagne et qui s’intitule Propast (« désastre »). Or, il est traduit en allemand et non en français, ce qui paradoxal. Je lance donc un appel aux maisons d’édition françaises qui pourraient être intéressées. Il a fallu vingt ans (en 1989) pour que Le Rôle de ma famille soit édité en allemand ; ensuite, les droits d’auteur ont été vendus dans de nombreux pays, y compris la France qui a publié le livre une première fois en 1995. Je ne perds donc pas espoir.

Mon histoire avec la France et le lectorat français a commencé pendant la guerre, dans les années 90. L’écrivain et universitaire Antonin Liehm, qui vit à Paris, y a fondé en 1984 la revue allemande “Lettre International”. Cette revue, qui paraît dans huit pays et qui comprenait un supplément français, a publié de longs extraits de mon livre Journal d’un apatride, qui a eu un certain retentissement durant la période des guerres de Yougoslavie. Cela a permis à mon œuvre d’être diffusée par ce biais en France. Malheureusement, ce supplément n’existe plus mais je suis devenu, entre-temps, un collaborateur régulier de la revue et cela fait 25 ans que j’écris pour elle.

Vous avez dit dans un entretien que l’Europe est une très belle utopie mais que nous vivons dans un monde laid. Pensez-vous que l’Europe pèche par excès d’optimisme ? Cette vision découle-t-elle de l’échec de l’Europe centrale, ou du moins de l’ex-Yougoslavie, à se rassembler autour d’une identité commune et unificatrice ?

Je ne sais pas si l’Europe est une utopie d’une grande beauté mais elle est certainement une utopie car elle n’est pas uniforme. Elle s’est nourrie d’apports divers, venus de civilisations étrangères et qu’elle a incorporés, qu’il s’agisse de l’héritage chinois, arabe etc. Et cela remonte à la Grèce antique.

Elle est en proie actuellement à une crise de l’immigration très grave. Mais il faut que l’Europe reconnaisse qu’elle est redevable d’une certaine manière à ces étrangers qui ont participé au façonnage de sa culture et que leur accueil en son sein pourrait être facilité au nom de la dette que nous avons contractée. Mais bien qu’elle soit, de mon point de vue, une utopie, je crois en l’Europe et je veux promouvoir fortement l’esprit européen qui doit nous animer.

[1] Ecrit en 1969, traduit une première fois en 1995 et réédité en 2019 aux éditions Robert Laffont.*

Entretien réalisé par Guillaume Narguet et traduit du serbe par Ivana Velimirac