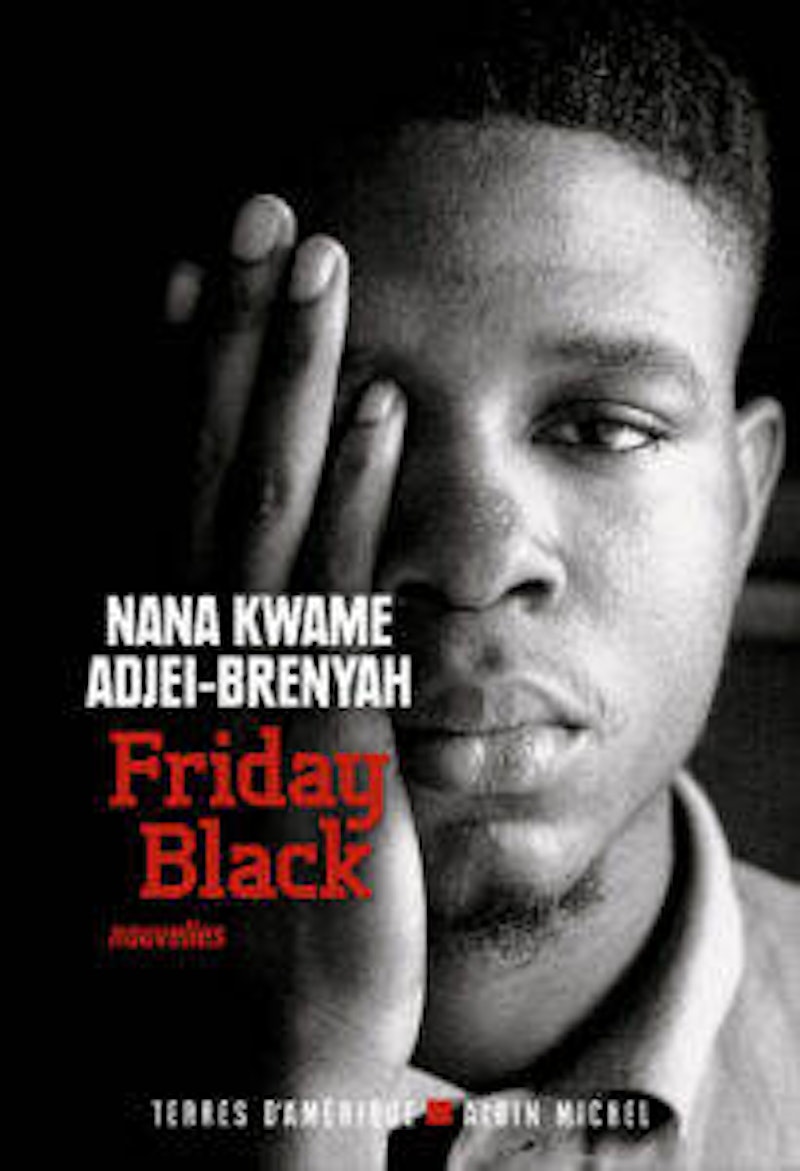

Zone Critique revient aujourd’hui sur Friday Black, le premier livre de Nana Kwame Adjei-Brenyah par aux Éditions Albin Michel dans la collection “Terres d’Amérique”‘. Derrière un style limpide, le lecteur découvre une nouvelle voix de la littérature afro-américaine qui mêle savamment dystopie, satire et fantastique.

Lecteur et amateur de nouvelles, Nana Kwame Adjei-Brenyah se tourne vers ce genre comme pour donner mille éclats d’un monde d’après le nôtre ou d’une extension parallèle à notre dimension. L’auteur est jeune, il commence tout juste à publier ; Friday Black est lauréat du célèbre PEN/Jean Stein Book Award en 2019. Le recueil est distingué par ce prix notamment parce qu’il bouillonne comme un creuset et permet au lecteur de voir ou d’espérer voir comment se façonne une nouvelle voix. Cette voix, qui est un cri, s’échauffe, s’illustre brillamment dans la dystopie et s’essaye, avec ce que l’on perçoit comme une vraie joie de l’expérimentation, à de nombreux sous genres. Le style d’Adjei-Brenyah est limpide. Il a quelque chose de l’économie narrative, du scénario de format court, à l’américaine : le rythme dans la peau, et la stratégie du choc comme ressorts essentiels du lien entre les nouvelles. Les textes sont autant de fragments plus ou moins déformés et agrandis de ce que cela peut-être d’être noir, mâle et jeune aux États-Unis et plus largement sur le continent américain.

L’auteur s’empare du débat racial et social en proposant des fictions qui sont au cœur de la crise sociétale étatsunienne ; ces texte-là qui constituent une moitié du recueil font trembler de peur et de rage mais ils ne sont pas tout.

Au-delà, impossible d’échapper à la perception de l’imminente dissolution des valeurs humanistes portées par les démocraties contemporaines comme par un certain nombre de régimes politiques antérieurs (rappelons que le monde occidental contemporain n’a pas le monopole du raffinement de l’art de vivre et du partage inter-culturel). Les scènes saisissent littéralement l’imagination par un subtil mélange de réalisme et de projection.Adjei-Brenyah cherche à collecter des textes pour créer, en creux, l’image de ce qui pourrait être, si la tendance consumériste et déshumanisante, normative, intrinsèquement raciste et violente actuelle devait se renforcer dans un avenir assez proche. C’est donc, finalement, une prose qui questionne le monde très largement, dans son devenir humain. La seule question qui n’est pas posée et qui serait l’achèvement de tout espoir si elle venait à l’être c’est : que reste-t-il quand l’humanité a tout consommé ?

Une parution d’actualité

Black Lives Matter ! Voilà qui pourrait être le sous-texte lancinant, le leitmotiv de ces nouvelles. Voir, vivre, ressentir et transcrire en une diégèse qui lacère la conscience tranquille du lecteur, montrer l’hostilité derrière le geste quotidien qui passe pour anodin, c’est l’effet que produisent ces textes. Un regard, c’est déjà glaçant, un geste, ça blesse, une pensée, c’est le dégoût, sa réalité tangible c’est simplement l’abdication d’un certain nombre de valeurs face à une ségrégation qui ne dit pas son nom. Point de repos pour ces minuscules humains aux prises avec le tragique d’une condition de faiblesse morale qui semble immanente pour n’être questionnée par aucun d’entre eux. Le texte se fonde sur le présupposé d’une société raciste et ségrégationniste dans laquelle les noirs sont les pauvres et les malmenés. On le sait, il ne fait pas bon vivre aux États-Unis si l’on est un homme noir et pauvre de surcroît. Le superbe opus de Ta-Nehisi Coates, Une colère noire, avait fini de rouvrir largement cette brèche en exposant, à travers une lettre à son fils, le poids du racisme envers les africains-américains sur l’ensemble de la société nord américaine. Il reprenait le flambeau après le grand James Baldwin décédé en 1987. Quelques années plus tard, l’épouvantable affaire George Floyd souligne que les choses ne se sont pas arrangées au pays du self made man.

Le sous-texte racial : message essentiel ?

C’est tentant de faire de Friday Black le fer de lance d’une satire qui fait froid dans le dos et qui ne s’adresserait qu’à une frange de la population : celle qui se sent concernée par le combat des droits civiques et maintenant éthiques, moraux, existentialistes des descendants des esclaves noir.e.s américain.e.s. Les plus radicaux y verront même l’épouvantail et peut-être l’émergence, digne de Pandore, d’une mise en scène de la violence raciale inversée comme c’est le cas dès l’ouverture du livre, avec la nouvelle « Les 5 de Finkelstein ». À peine le livre ouvert, on bascule dans la dystopie et l’horreur. Malgré un pitch assez attendu, l’auteur invente tout un scénario qui tient du polar : même goût du macabre, même atmosphère moite et suintante.

Emmanuel, notre héros, travaille sa réception selon des techniques simples de merchandising, à partir d’un concept : le Degré de Noirceur. C’est le fait de mesurer son émission de signaux à connotation « noire » selon une échelle de zéro à dix, le niveau le plus élevé étant considéré comme une menace pour la population blanche et donc synonyme de danger pour le sujet noir. Rien qu’avec ce minuscule élément, cette pépite narrative, le conformisme contemporain est battu en brèche. Oui, être noir, dans certaines sociétés, cela se construit par la force des choses, Adjei-Brenyah donne à la fiction des concepts pour dire ce mal. C’est pourquoi cette quantification est fine et juste : dans une société, la logique est de s’inclure, de se fondre dans le groupe. Si ce dernier décide de tels standards, il est préférable de s’y conformer pour subsister et, in fine, pour réussir. Cependant, c’est assez dérangeant d’envisager les choses ainsi, alors on préfère fermer les yeux et pourtant la colère monte.

Adjei-Brenyah donne à voir la communauté humaine prise dans des dérives patiemment ciselées par le temps présent.

Cette nouvelle c’est la montée en flamme du feu qui couvait sous les braises du racisme ordinaire. Son titre est fondé sur une scène inaugurale immonde au cours de laquelle un homme tue cinq enfants à la tronçonneuse, devant une bibliothèque sans que quiconque n’intervienne. Son mobile est simple, il a voulu exercer son droit de légitime défense. Le récit du procès est épouvantable de froideur et de cynisme. On lit :

« Selon le jugement, attendu que les enfants rôdaient devant le bâtiment au lieu de lire à l’intérieur, comme on pourrait l’attendre de membre productifs de la société, il était raisonnable que Dunn se fût senti menacé par ces cinq jeunes gens de couleur et, par conséquent, il était dans son bon droit quand il protégea sa personne, les DVD empruntés à la bibliothèque et ses enfants en allant chercher, dans le coffre de son pick-up Ford F-150, sa tronçonneuse Hawtech PRO 48 cc 50 cm. »

Le style est juridique, implacable, dépourvu de sentiments, il imite la société, fait mine de ne pas comprendre où est le problème. On observe la progressivité de la prose : des enfants qui « rôd[ent] comparés à « des membres productifs de la société » — et le lect.eur.rice de se dire : est-ce cela que l’on attend d’un enfant ? Les victimes sont dégradées : dans la même phrase elles sont réduites et vieillies par l’expression « des jeunes gens de couleurs », le vocabulaire est dévalorisant. La plaidoirie minimise et l’absurde règne en maître, le meurtrier aura plaidé la défense des DVD empruntés ! Comme dans la vraie vie, le coupable sera relaxé. Or, l’injustice et l’absurdité de l’excès de cruauté génèrent l’irruption du mal et la folie collective. C’est alors un déchaînement de violences gratuites orchestrées pour rendre hommage aux cinq petites victimes.

Ce texte est à lire comme un droit de réponse, Adjei-Brenyah l’a écrit en réaction à l’acquittement invraisemblable du meurtrier de Trayvon Martin, 17 ans, abattu froidement en 2012, par le vigile de 28 ans d’une résidence sécurisée de Floride. Or, et heureusement, l’inventivité sacrilège, cruelle, du nouvelliste déborde de beaucoup les frontières des post-coloniales studies et le débat purement racial : il vient réensemencer cette parcelle de la fiction réaliste minoritaire. Cela n’interdira pas de parler des enjeux politiques et raciaux du livre un peu plus loin… Mais, Ouf ! Friday Black n’est pas le lauréat Black choisi par les membres du jury du Pen/Jean Stein Book Award pour alléger leur conscience assiégée par une actualité plombante, c’est un vrai beau premier livre.

Aller gratter là où la société est la plus laide, la plus dangereusement penchée au-dessus du vide, c’est limiter la possibilité d’essentialiser le texte. Plusieurs thèmes structurent les récits : la condition d’être noir.e aux États-Unis, la grande pauvreté qui émaille l’enfance de nombre de familles monoparentales issues des minorités, la folie de l’hyperconsommation post-moderne qui, elle, n’a de couleur que celle de l’argent, le glissement vers des sociétés déshumanisées et ultraviolentes incapables de se fixer dans un cadre moral guidant, ayant perdu tout sens de la justice. Adjei-Brenyah donne à voir la communauté humaine prise dans des dérives patiemment ciselées par le temps présent.

Un exercice de style réussi

La nouvelle, c’est le genre par excellence pour qui s’exerce à bien écrire, bien ficeler ses narrations. L’auteur, ici, excelle et pourtant c’est une première parution ! Le tout est un concentré tendu dont on sort un peu essoré, secoué. Les intrigues comptent chacune deux ou trois personnages, brossés au fil du rasoir, qui suffisent à faire danser les ombres des personnages secondaires. Les antihéros de Friday Black mènent la danse tandis qu’à l’arrière-plan c’est la société qui exécute les pas d’une chorégraphie qui provoque la Mort elle-même. Alors que la fiction est complètement sortie du cadre temporel, la période est immédiatement identifiable : celle d’après l’ère capitaliste et agnostique qui serait la nôtre. L’auteur y imagine des moments comme autant de vignettes d’exploration. Tout est laid mais sous des formes diverses. Cela rappelle la construction de la série « Black Mirror » (Charlie Brooker, Netflix) : un scénario, un angle d’attaque, une cible touchée puis coulée, sans aucune espèce d’espoir de rédemption ou de réparation.

Un funambule qui glisse stacatto, un.e lect.eur.rice embarqué.e

Incipire in medias res, c’est la règle du genre : les narrateurs, tous internes sauf un, sont limpides : nous sommes propulsés dans des tranches de vie, des journées de travail, des semaines de misère

Incipire in medias res, c’est la règle du genre, pas le temps de se perdre dans les détails : les narrateurs, tous internes sauf un, sont limpides : nous sommes propulsés dans des tranches de vie, des journées de travail, des semaines de misère. Le rythme est amplifié et rendu plus singulier par un effet simple : chaque fragment nous plonge habilement dans le flux de conscience projectionniste d’un individu. Le style devient celui du témoignage feint, la tourmente est vue de l’intérieur. C’est l’une des forces de l’écriture funambule de Adjei-Brenyah, l’exploration de la douleur de n’en être pas, de n’en être plus (des Humains). C’est tout le drame de la nouvelle éponyme qui met en scène des personnages tout droit sortis de « Walking dead » tant ils sont dépourvus des caractères humains que nous nous reconnaissons les uns aux autres. Dépourvus d’empathie, enflés d’envie comme sous l’effet d’une drogue, privés du langage, réduits à des tas de chair vivante ou morte.

La construction du recueil est un crescendo redoutable au cours duquel les textes construisent un réseau d’hypothèses éclairant les conditions d’émergence du mal.

La littérature dans l’atelier: La dystopie

Dans ces récits construits sur un What if… ?, les sorcières des ténèbres se sont penchées sur le berceau humain, et, horreur, elles en ont pris le contrôle ! Et si les principes moraux de nos contemporains devaient évoluer vers l’abjection la plus exacerbée ? Et si une société tout entière : ses codes, ses institutions, sa constitution…devait être entièrement balayée, sans autre forme de procès, et, surtout, sans qu’aucun principe moral a priori humaniste ne les remplacent et bien au contraire ? Que resterait-il de notre principe de société ?

« Zimmerland », est un lieu où l’on peut s’adonner à des jeux très spéciaux : des jeux sociaux en réalité augmentée comme des exécutoires où laisser éclater sa rage. Notre narrateur a vendu son âme au diable en prenant un emploi dans cette sinistre entreprise. Son argument est celui de la survie : « Il valait mieux se faire tirer dessus pour de faux dix ou vingt millions de fois par jour plutôt qu’être un de ces jeunes qui se font vraiment rayer de ce monde pour toujours. » Pour préserver la satisfaction de ses clients, seuls garants de son emploi, il cherche à « optimiser l’engagement viscéral du module » dans lequel il joue le rôle d’un homme noir que l’on a le droit d’assassiner. L’expérience est scénarisée et le client paye pour se faire vengeance, intervenir lors d’un cambriolage, résoudre un harcèlement au travail…On partage cette expérience par le truchement du narrateur-personnage et c’est ce qui change : c’est le minoritaire qui voit et dit, c’est lui qui influence le/la lect.eur.rice. On est dans la série Z inversée. « Il tire […] Que me reste-t-il à faire ? Je charge. Mes pas sont lourds et énormes. Il tire une deuxième fois. Je m’assure d’être assez près de lui pour qu’à l’explosion de la poche le faux sang tiède lui gicle au visage. Il respire fort, sa figure est aspergée d’hémoglobine de synthèse MurderpaintTM, il a oublié qu’il a payé pour être là avec moi. […] Il est effrayé et excité.» Là encore, l’auteur inscrit son jeu dans un univers médiatique proche du nôtre : la contestation existe mais rien n’est fait pour rétablir la justice, la droiture. Il cite la Une d’un journal local (« Parc de l’injustice : des attractions où il faut payer pour jouer à la mort de la morale en Amérique. ») pour souligner la perte de repères sans que le personnage n’ait à perdre son identité. On l’aura bien compris, le jeu occupe une partie des fonctions cathartiques du rêve mais le glissement vers la réalité est évidemment plus pernicieux. C’est une humanité molle et consumériste qui se meut vers son propre plaisir et qui ne sait plus faire autrement car elle a perdu sa faculté de penser l’existence.

« Après l’Éclair »

Toujours dans l’idée d’un monde d’après, ici représenté par l’Éclair, sorte de fin d’apocalypse nucléaire ayant lieu quotidiennement et qui aurait succédé à des Guerres de l’Eau (déjà présentes dans « l’Ère »), l’auteur invente Un jour sans fin façon GTA. Au menu : humiliations, tortures, exécutions, le tout dans une boucle temporelle d’à peine 24h ! Un programme harassant pour les personnages ! L’adage aimez-vous les uns les autres est devenu tuez-vous les uns les autres. La lassitude ajoutée à la conscience du fait que tout recommencera « après l’Éclair », que les chairs auront repoussé, ça donne l’horreur absolue. Mais l’intrigue est plus complexe et recèle deux autres lignes de fuite. L’absurde réside aussi dans l’hypercaractérisation insensée des forces de maintien de l’ordre : répétition du nom État, profusion des compléments du nom « la police des soldats – les autorités de coordination de guerre parrainées par l’État » brouillent parfaitement les pistes et brisent la tentative de rationalisation. On est dans une parodie de réalité. Le storytelling ayant pris le dessus, la vacuité des messages est invisibilisée : c’est l’entrée dans le totalitaire par le langage, comme Klemperer l’a observé depuis sa chambre dans l’Allemagne nazie (Victor Klemperer, L.T.I.La langue du IIIè Reich). La deuxième ligne esquisse les hypothèses mutagènes d’une telle situation : quelle mémoire les personnages ont-ils de l’avant et de l’après Éclair ? Comment expliquer la permanence de la douleur ? Le développement d’aptitudes exceptionnelles et spécifiques à chaque individu ?

C’est le texte de clôture et c’est vraiment bon, c’est très riche, de nombreux aspects pourraient être analysés davantage mais, on s’arrêtera là : il ne s’agit pas de tout divulgâcher non plus.

À noter, on aurait souhaité voir certaines répliques énigmatiques explicitées.

Le conte contemporain

Ici, c’est le scénario qui prime.

Point de figures artistiques, de contorsions linguistiques ; constructions grammaticales simples, vocabulaire de base, texte souple, extrudé même, dans un moule en élastomère capable d’épouser la langue du quidam. « Un troupeau de clients s’arrête devant le magasin : ils ont vu les PoleFaceTM qui nous restent. Je grimpe sur le toit de ma cabane, et regarde les clients charger. Certains tombent et se relèvent. D’autres tombent et restent à terre. Ils crient et feulent et griffent et gémissent. J’attrape ma barre et j’observe ces êtres humains couverts de sang, de l’argent plein le portefeuille et le Friday Black plein la tête, courir dans ma direction.» Cette citation issue de la chute de « Friday Black » dit bien une esthétique de la simplicité. Une dyade simple et reprise dans de nombreuses histoires du recueil : un peuple animalisé, un observateur mi-dégoûté mi-fasciné. On retrouve la grande littérature réaliste du XIXème siècle, de London à Zola pour ne parler que d’un certain aspect de la littérature mondiale, sa verve humaniste et éminemment politique.

Une très belle idée de reformulation lexicale : l’usage du slash.

Dans « L’Ère », on a le plaisir de lire un texte original dans sa manière de chercher le mot juste. Plusieurs occurrences montrent une propension des personnages à utiliser ce motif pour affûter la caractérisation d’un thème. Samantha une « non optimale » née « tout de traviole » écrit : « J’aurais pu être jolie/belle » ; notre héros Ben se rassure de n’être pas « le dernier/boulet en lecture » de la classe, les « Têtes Baissées » avec leur « regard triste/obscène » remplissant cette fonction. L’astuce est simple et efficace. Elle colle à l’univers glaçant du texte et donne envie de pratiquer la reformulation comme on travaillerait des mots composés éphémères. On recroisera le procédé au détour de quelques nouvelles, de manière perlée : il y a quelque chose qui s’affirme, qui rappelle le surréalisme et sa liberté créative.

Des monstres décidément trop humains

Ce n’est pas un livre manichéen, c’est un livre qui invente des monstres dont les fonctions pourraient être rapprochées des fonctions du tragique : inspirer crainte et pitié, purger les âmes.

Ce n’est pas un livre manichéen, c’est un livre qui invente des monstres dont les fonctions pourraient être rapprochées des fonctions du tragique : inspirer crainte et pitié, purger les âmes. Cette tentative d’incarner le monstrueux et de mettre en question ce qui est tapi dans les plis de la société postmoderne pose la question de la construction de la responsabilité et des chaînes de causalités sociales qui la tissent. Ainsi, donner la parole à des fœtus avortés venus réclamer reconnaissance et protection à leur père biologique (« Lark Street »), c’est aussi questionner la responsabilité du géniteur face à la question de l’avortement.

L’ironie est la tonalité sous-jacente de l’œuvre, c’est en quelque sorte le témoin stylistique qui signe ces résurgences d’humanité, de ces objections de conscience qui font l’ambivalence de notre espèce. Se mettre dans la peau de celui qui planifie une tuerie de masse (« Cracheuse de lumière ») dans une mise en scène qui tient de l’aveu d’impuissance et du ridicule, parer ce récit d’un réalisme magique grotesque c’est porter le doute sur le discours de vérité porté par une certaine vision de la réalité au prisme médiatique. L’ironie est aussi le premier signal de la colère qui bout et, ici, c’est le précurseur de la rage née d’un profond déni de l’Être et devenue insupportable pour être intériorisée.

En outre, il y a dans le point de vue interne la possibilité d’un retour sur soi, de la reprise en main d’une forme de conscience de ce qui se joue, de l’émergence des bons sentiments. Les protagonistes sont rattrapés par leur humanité sous la forme d’un désir de justice sociale. La fin justifie-t-elle les moyens ? La conscience est-elle la seule voie de salut de l’humanité ? Les interrogations qui émergent de cette lecture sont de cet ordre.