L’instinct de masse contre la libre-pensée

Riche par son expression multiple, la danse distinguait les nations : jadis les csardas hongroises ou le boléro espagnol rythmaient la symphonie du monde. Désormais ces derniers sont supplantés par une danse « impersonnelle », dont les traits saillants se résument à la « simultanéité » et à « l’uniformité ». La mode, dont l’étymologie implique l’actualité (modo), succombe sans résistance aux diktats provenant de New York : « en un mois, 50 ou 100 millions de crinières féminines tombent, comme fauchées par une seule faux ». Le cinéma reproduit à l’infini les mêmes représentations, façonnant ainsi les « mêmes goûts », quand la radio impose l’uniformité de ses émissions aux foules aliénées.

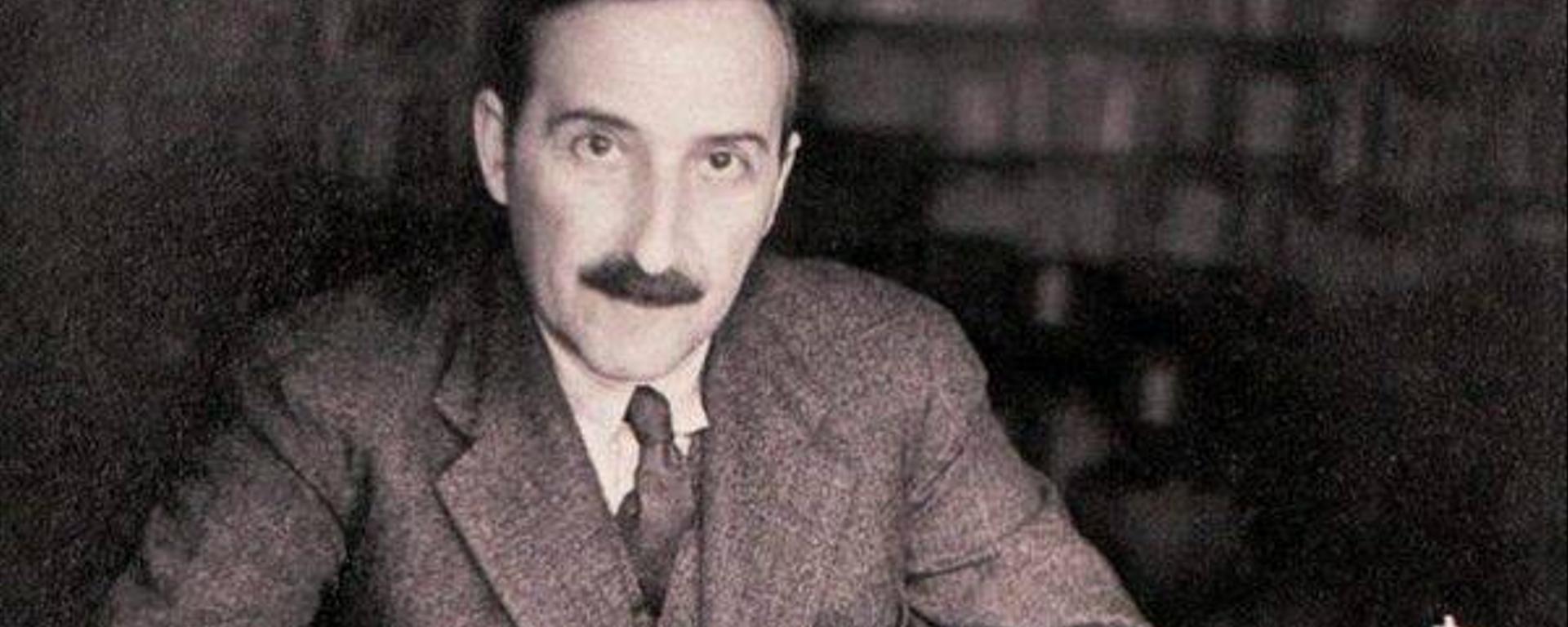

Après avoir présenté cette série d’exemples, Zweig cherche à montrer les conséquences à l’œuvre, à la fois sur un plan psychique et physique. Paradigme mortifère, l’uniformisation est une lame de fond dont la forme n’est que le résidu remonté à la surface : « la disparition de toute individualité, jusque dans l’apparence extérieure ». En effet, ce geste de reductio ad unum a favorisé l’émergence d’une « âme de masse » (Massenseele)

De cette dernière, l’auteur tire trois aspects : l’envie d’uniformité, l’abandon de la sensibilité nerveuse au profit de l’impulsion des muscles, et enfin la destruction de l’individu, remplacé par le « type générique ». Ainsi, la massification dont Zweig pressent les immenses dangers, abolit toute distinction jusqu’à notre humanité. Rappelons que le totalitarisme est fondé sur ce que Hannah Arendt nommait l’ « atomisation », isolant les hommes, rompant les liens sociaux qui les unissent, quitte à les rendre irresponsables.

En outre, ce nivellement s’immisce au sein de l’éducation, dont le sens profond était jusqu’alors de faire croître les possibilités des individus (educere) : Zweig déplore son abandon pour le court-terme qui ne favorise pas « l’effort personnel », flattant ainsi la passivité des citoyens.

Mécanisation et Américanisation

« D’où vient cette terrible vague qui menace d’emporter avec elle tout ce qui est coloré, tout ce qui est particulier dans nos vies ? »

Malgré son effort conséquent pour conceptualiser son inquiétude, Zweig questionne l’origine profonde de ce déferlement : « d’où vient cette terrible vague qui menace d’emporter avec elle tout ce qui est coloré, tout ce qui est particulier dans nos vies ? ». L’essayiste répond sans hésiter : « d’Amérique », et de son corollaire à savoir « la mécanisation de l’existence ». Certes, cet asservissement est quantitatif, économique, mais il ne saurait se réduire à cette composante ; il est avant tout qualitatif puisqu’il introduit dans le Vieux continent l’ennui américain, ivre de spectacles permanents, et étranger à celui-ci des siècles durant.

Or, comment distinguer nettement ces deux types d’ennui ? Zweig assigne à l’ennui américain une définition sévère : contrairement à l’ennui européen, propice aux jeux, au repos ou encore aux plaisirs de l’esprit, l’ennui américain se définit par sa nervosité, une propension à vouloir s’étourdir par l’intermédiaire de fortes « sensations ». Il semble s’approcher du divertissement pascalien, par sa volonté de fuir l’existence, non à l’aide d’une activité féconde mais par une fuite frénétique hors du temps. Comme l’écrivait déjà Nietzsche à la fin du XIXème siècle : « Ce qui importe le plus à l’homme moderne n’est plus le plaisir ou le déplaisir, mais d’être excité ».

En effet, cette volonté de réduction est un geste propre à la modernité : Adorno et Horkheimer nommeront cela “Kulturindustrie” après Zweig dans leur texte éponyme, datant de 1947. Selon eux, « le film, la radio et les magazines constituent un système », où l’on confère à tout « un air de ressemblance ». Plus que des productions spontanées d’esprits créatifs, les œuvres de la Kulturindustrie se fondent dans la logique d’aliénation propre au capitalisme : « « La technologie de l’industrie culturelle n’a abouti qu’à la standardisation et à la production en série, sacrifiant tout ce qui faisait la différence entre la logique de l’œuvre et celle du système social » (Ibid.).

Au grand désespoir de Zweig, le communisme soviétique constitue également un modèle de société mécanique succombant à cette « terrible envie de monotonie », mais sous une forme différente ; c’est l’homme qui s’y trouve « morcelé ». A rebours de ce processus, le nationalisme grandissant en Europe est, aux yeux du penseur viennois, une révolte « inconsciente et fiévreuse », un dernier soubresaut avant la grande réduction au Même. Loin d’en faire l’apologie, Zweig y voit la marque de la faiblesse européenne, alors que le Vieux continent représente à ses yeux la force d’un passé riche en humanités.

Contre le type générique, l’auteur défend l’individu, citadelle imprenable, ainsi que la culture de l’esprit, dernier rempart contre le nivellement généralisé, fruit de l’américanisation du monde et son corollaire, la mécanisation.

L’Europe, « dernière Grèce » ?

Loin d’une volonté présomptueuse de rattraper ce qui a été perdu, Zweig cherche à maintenir une forme d’avant-garde qui resterait, dans la mesure du possible, imperméable au chant des sirènes de la monotonisation du monde

Malgré un constat pessimiste, Zweig se pose en meneur d’une sorte de résistance, mâtinée d’élitisme culturel. Citant les paroles de Jules César, il appelle les peuples d’Europe à préserver ses « biens les plus sacrés ». Même s’il admet qu’il est impossible de contrer un tel mouvement de fond, car en dépit d’une possibilité d’écoute des masses attentistes, elles resteraient de marbre et ne comprendraient pas la nécessité d’un tel combat au vu de leur servitude : « Ce que nous avons écrit n’a pas atteint les joueurs de football et les danseurs de shimmy, et si cela les atteignait, ils ne nous comprendraient pas ». En effet, comment aller à l’encontre d’un mécanisme qui implique une diminution significative de l’effort intellectuel et une augmentation du plaisir ? Par un sens de la formule percutante, l’essayiste va jusqu’à déclarer : « même les dieux luttent en vain contre un tel confort ».

Dans la mesure où les passions de la multitude supplantent « l’indépendance, l’autodétermination et la personnalité », les nations se dissolvent, métamorphosant les solidarités organiques en sociétés. Rappelons la distinction opérée par Tönnies dans Communauté et Société (1887), utile pour comprendre Zweig : dans la première, les individus sont liés malgré ce qui les sépare ; dans la deuxième, ils sont séparés en dépit de ce qui les lie. Ainsi, ce processus d’atomisation évoqué plus haut réduit la personne à l’état de particule élémentaire. Ce totalitarisme mou entraîne chacun vers « le vide » et l’esclavage (« ruere in servitium » dixit Tacite).

Loin d’une volonté présomptueuse de rattraper ce qui a été perdu, Zweig cherche à maintenir une forme d’avant-garde qui resterait, dans la mesure du possible, imperméable au chant des sirènes de la monotonisation du monde : « nous, qui n’avons besoin ni de dispositifs pour tuer le temps ni de machines d’arcade, ni de danse, ni de cinéma, ni de radio, ni de bridge, ni de défilés de mode ». Tandis que la majorité resterait excitée physiologiquement par les trivialités de l’américanisme, une élite culturelle aurait le devoir de préserver la culture de l’esprit plurimillénaire, propre à l’Europe. Non sans humour, l’intellectuel viennois la compare aux derniers « encyclopédistes » de la Révolution française, mais aussi à certaines espèces animales en voie de disparition comme le « chamois » ou encore l’« edelweiss ». Poursuivant sa comparaison, il déclare qu’un jour viendra la nécessité de créer un « parc naturel » pour conserver une telle élite des turpitudes de la société de masse.

Zweig, qui conjugue « le pessimisme de l’intelligence avec l’optimisme de la volonté » (Gramsci), ne se contente pas d’une plainte stérile contre l’apparence mécanique du monde

Ainsi, ces « moines », chantres de l’individualisme européen, n’auront à l’avenir qu’un cloître à sauver, non pas physique mais spirituel : Zweig nomme cela « la fuite en nous-mêmes ». Résumant sa position, il écrit : « on ne peut pas sauver l’individu dans le monde, on ne peut que défendre l’individu en soi ». Ici, il est difficile de ne pas songer à la montée du stoïcisme, prônant un détachement face aux choses ne dépendant pas de nous, à la veille du déclin de l’Empire romain. En effet, la qualité la plus à même de nous sauver des affres du nivellement général est bien « la liberté », à comprendre comme indépendance face à l’opinion, à la « dictature du On » dont parlait Heidegger. A mesure que les foules s’offrent pieds et poings liés à la logique de l’uniformisation du monde, les défenseurs de la culture de l’esprit ne peuvent s’extraire du monde extérieurement. Cependant, ils ont le pouvoir et le devoir de préserver leur intégrité intérieure.

Zweig, qui conjugue « le pessimisme de l’intelligence avec l’optimisme de la volonté » (Gramsci), ne se contente pas d’une plainte stérile contre l’apparence mécanique du monde : cette avant-garde peut, si elle est attentive, recouvrer cette faculté sensible aux forces ineffables, ignorant tout processus de « fragmentation ». La nature, source éternelle de créations changeantes, la musique pourvoyeuse d’harmonies, ou encore les livres, trésors de phénomènes inouïs et de chocs évocateurs, sont autant de médiums prompt à animer notre « atelier », à jamais étranger au machinisme moderne.

- L’Uniformisation du monde, Stefan Zweig, Allia, 2021, 48 p.