Porque te vas ?

Les intrigues sentimentales qui troublent les eaux conjugales sont le terrain de jeu privilégié de Woody Allen. Pourtant, Rifkin’s Festival brille par son absence de qualités d’écriture. Envolé le plaisir pris aux joutes verbales virtuoses disputées à l’occasion de parties de tennis dans Match Point. Disparue la connivence établie entre un protagoniste bavard et un spectateur pris à partie dans Whatever works. Cette fois, les qualités plastiques d’une image mordorée, ne compenseront pas les failles d’un scénario paresseux. Plus encore, la trame conventionnelle d’un triangle amoureux sans enjeu sert de prétexte à la formulation de critiques tout aussi attendues à l’encontre du cinéma contemporain. Mort a enseigné le cinéma à l’université, ne jure que par Fellini et Bergman, et vilipende sans arrêt la prétention et la vacuité dans lesquelles se vautre la profession. Au détour de quelques scènes qui rendent un hommage embarrassant à La Splendeur des Amberson de Welles, Woody Allen fait jacasser une horde de journalistes imbéciles et une flopée de producteurs et de distributeurs. Garrel est censé représenter une « certaine tendance du cinéma français », bavarde et poseuse, que la critique encense, aveuglée par l’ignorance des chefs-d’œuvre du cinéma classique européen. Le propos en devient presque écœurant. Non seulement les bribes de conversation sur le cinéma sont d’une naïveté confondante – Hollywood a trompé le public américain en lui faisant croire que la vie ressemblait au cinéma, comme dans un film de Capra – mais elles renvoient aussi à la solitude d’Allen causée par un douloureux sentiment d’inadéquation. Le « c’était mieux avant » ne saurait faire office de discours corrosif sur les errements de la production contemporaine et ne suscite au fond qu’un sentiment de malaise.

Éternelle rengaine

Le film déroule sa trame sans encombre ni conflit

Outre la médiocrité de son scénario, alors que le film devrait reposer intégralement sur l’art du dialogue, Rifkin’s Festival ne propose aucune idée précise de mise en scène. Les vignettes se succèdent autour de quelques lieux (la plage, l’hôtel, le port de pêche pittoresque, le cabinet de cardiologie) qui composent un paysage de carte postale. Au gré de champs-contrechamps bien fainéants, le film déroule sa trame sans encombre ni conflit, rythmée par un air de guitare horripilant. Le traitement des personnages est peut-être l’un des plus gros défauts du film. Mort nous assène des vérités éculées sur les audaces du cinéma européen tout en pleurant New York qu’il a quittée deux semaines auparavant et où il fait bon déguster un hamburger après avoir revu Jules et Jim… À cet égard, les dialogues mélancoliques avec la cardiologue atteignent des sommets de ridicule. Sans tomber dans la facilité de la polémique, il faut aussi mentionner le manque d’épaisseur psychologique des personnages féminins. L’une se fait embobiner par les quelques phrases creuses d’un Louis Garrel tout à fait dans son élément, l’autre a le béguin pour un touriste envahissant de quatre-vingts ans, pendant que son mari, un peintre espagnol adultère grotesque, la menace de suicide si elle décide de le quitter – ledit peintre espagnol fait regretter amèrement la finesse de jeu de Javier Bardem dans Vicky Cristina Barcelona.

Enfin, on pourrait croire à l’ébauche d’une idée de cinéma, mais il n’en est rien : Woody Allen intercale les souvenirs de Mort dans des souvenirs de films aimés. Puisque nous sommes placés dans le cadre d’un festival de cinéma, il est naturel de pasticher Fellini, Godard, Truffaut, Buñuel et Bergman sous la forme de séquences oniriques en noir et blanc pour mieux souligner l’intrication des amours cinématographiques et des bluettes espagnoles. Kenneth Branagh avait eu le même genre d’idée mièvre dans son récent Belfast… À cet amoncellement de références cinéphiles s’ajoutent quelques sempiternelles réflexions littéraires à propos de Joyce, Dostoïevski et Shakespeare, comme pour mieux rappeler au spectateur, pourtant prévenu, ce qui fait au juste l’identité intellectuelle du plus européen des cinéastes. Une séquence inspirée de la fameuse partie d’échecs dans Le Septième sceau de Bergman donne enfin l’occasion de profiter du jeu d’acteur de Christoph Waltz. Elle a le mérite de nous rassurer sur sa capacité à jouer même lorsque la direction d’acteur fait défaut.

Ni vaudeville, ni autobiographie ironique, ni réflexion d’un vétéran sur l’histoire du cinéma, Rifkin’s Festival est un peu tout cela à la fois. Derrière l’apparente légèreté, Woody Allen verse dans la complainte facile du cinéaste dépassé. Et le règlement de comptes tourne court.

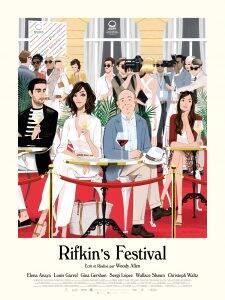

- Rifkin’s Festival, un film de Woody Allen avec Wallace Shawn, Gina Gershon et Louis Garrel. En salles le 13 juillet.