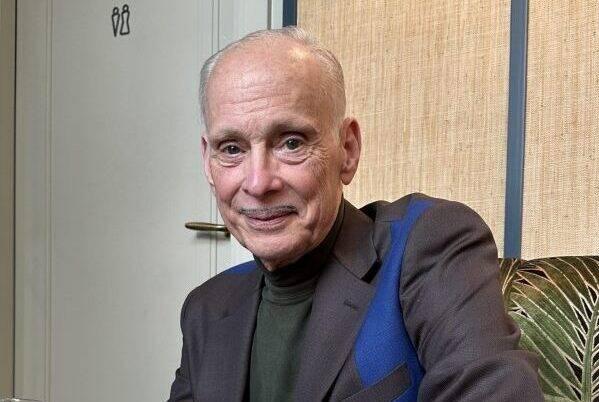

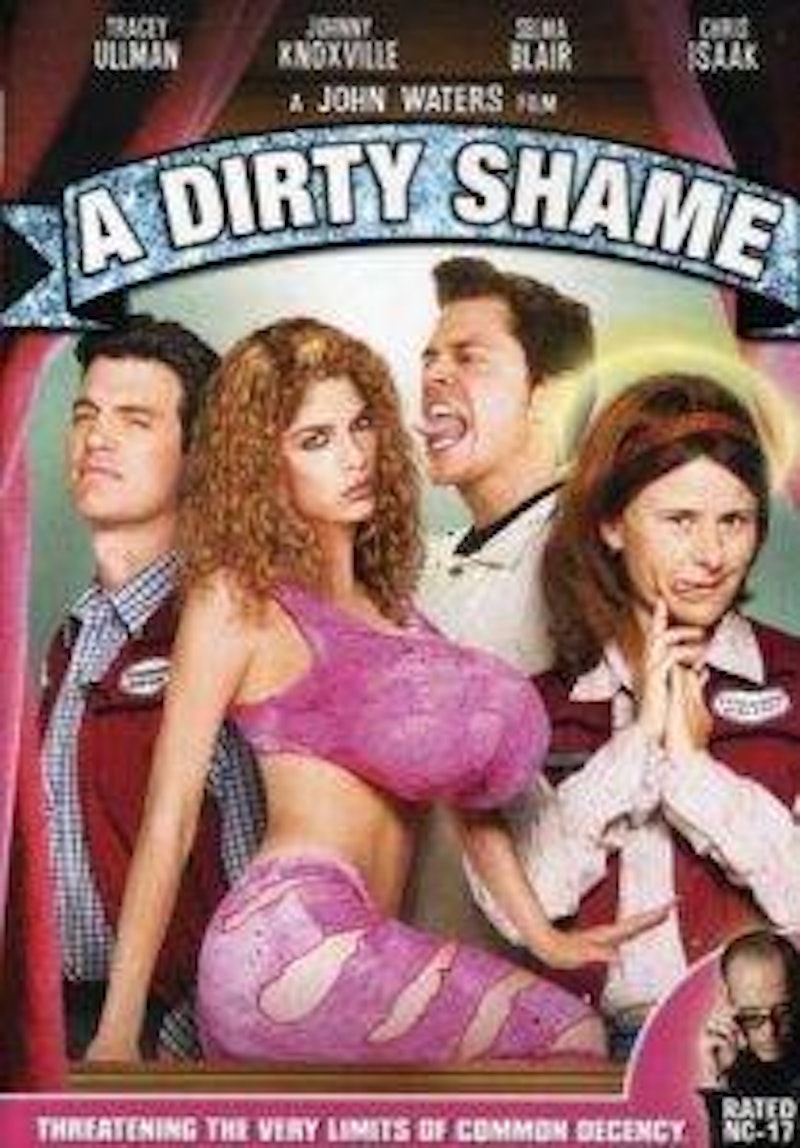

Le réalisateur américain culte John Waters, le Pape du Trash, l’empereur du mauvais goût, est de retour, plus déjanté que jamais, mais cette fois avec un roman, Sale Menteuse (éditions Gaïa). Véritable « épopée trash » digne de ses films les plus provocateurs (Pink Flamingos, Female Trouble…) de la grande époque Divine, Sale Menteuse raconte les tribulations de Marsha Sprinkle, une menteuse et voleuse pathologique, aux prises avec un amoureux obsédé sexuel hétéro mais dont le pénis (qui parle !) est homo, une communauté de sauteurs de trampoline conduite par sa fille Poppy, une vieille mère aigrie qui réalise de la chirurgie esthétique sur animaux, des victimes de ses innombrables larcins, la police et tutti quanti qui, tous, se lancent à sa poursuite et veulent la voir au mieux rectifiée, massacrée, réduite en cendres ou, au pire, derrière des barreaux. Mais Marsha la fugitive n’a pas dit son dernier mot ! Un roman fantastique, jubilatoire, érotico-scatologico-bordélico-cinglé et forcément d’un extrême mauvais goût par un John Waters au meilleur de sa forme. Attention, un entretien à ne pas mettre entre toutes les mains. Et maintenant, let’s go sexin’ !

John Waters : Oui et non. On peut supposer que c’est une salope. A la fin du roman, le prêtre chargé de prononcer son vrai-faux éloge funèbre avoue que même Dieu estime que c’est une vraie connasse, ce qui est vraiment horrible à dire ! Mais elle est comme ça et je pense qu’elle s’en sort très bien dans la vie malgré ce trait de caractère. J’apprécie particulièrement ce sentiment qui vous pousse à comprendre et à soutenir un personnage aussi méchant. Vous finissez par être du même côté qu’elle, même si vous vous dites : « Oh mon Dieu, elle est tellement affreuse ! ». Elle ne s’améliore pas avec le temps et elle continue à assumer ce côté horrible. Elle a beau avoir appris, à la seconde moitié du roman, à dire la vérité, elle n’en reste pas moins la même Marsha qu’avant. Et ensuite qui sait ce qu’il adviendra ? Que lui arrivera-t-il ? A suivre au prochain numéro.

ZC : Dire la vérité est peut-être un moyen pour elle de trouver la rédemption ?

Non car il faut voir le sort qu’elle réserve à Poppy et sa bande à la fin, une fois que leurs super-pouvoirs spirituels ont été épuisés et qu’ils souffrent d’effets secondaires. A force de léviter, ils ont chopé une migraine. C’est un peu le contrecoup des miracles…

Marsha est une menteuse et une voleuse pathologique. Elle se croit supérieure aux autres et déteste tout le monde, à un degré tel que c’en est hilarant. Est-ce cette caricature exagérée qui rend vos personnages, même les plus méchants, très attachants et finalement humains ?

Je le pense en effet ; habituellement, ces personnages irrécupérables finissent toujours, dans les romans ou les films classiques, par être punis et tout perdre. Dans mes films, et dorénavant mon roman, ils gagnent, au contraire, et les valeurs s’inversent ! Marsha n’a plus aucune morale, elle l’a complètement perdue. Mais elle reste cohérente dans sa logique. Elle déteste tout ce qui peut être susceptible de la concurrencer (les gens, les animaux, même la musique). Je pense qu’il est important que vous vous demandiez, à la lecture : elle déteste telle et telle chose, certes, mais au nom de quoi et pourquoi serait-elle censée les aimer ? La seule personne qu’elle apprécie vraiment est cet affreux chauffeur de bus je-m’en-foutiste qui finit par provoquer un accident par négligence ; et elle ne ressent de la joie que lorsqu’elle finit par trouver la Vérité grâce à un « oreillegasme[2] ».

Pour donner un exemple concret de cette absence complète de sens moral : après l’accident de bus, elle se retrouve à l’hôpital et elle ne peut pas réprimer son besoin de voler. Elle profite de la faiblesse des patients et de la confiance des soignants pour les dérober, sans scrupules.

Vous croisez tous les jours les mêmes gens qui vont travailler, qui s’habillent bien, qui donnent leur argent aux œuvres de charité. Mais derrière cette façade, qu’est-ce qui se cache ?

Elle les prend pour des acteurs, elle pense que la vie n’est qu’un théâtre ou un songe et que tous ces gens, finalement, ne jouent qu’un rôle (en l’occurrence celui de blessés ou de soignants). Parfois, je ne suis pas loin de le penser moi-même ! Vous croisez tous les jours les mêmes gens qui vont travailler, qui s’habillent bien, qui donnent leur argent aux œuvres de charité. Mais derrière cette façade, qu’est-ce qui se cache ? À Baltimore par exemple, vous rencontrez des tas de profils différents et parmi ces gens-là, vous vous dites : « Tiens, un tel est peut-être un arnaqueur ? Un tel est peut-être un proxénète ? ». Elle voit toujours le pire chez les autres. Elle est elle-même une arnaqueuse professionnelle et c’est la raison pour laquelle elle considère que les autres sont eux aussi éventuellement des arnaqueurs. Et quand elle en rencontre un véritable, elle ressent presque du respect pour cette personne.

Peut-on dire qu’il s’agit aussi d’un roman sur la découverte de la sexualité ? En effet, durant la première moitié du roman, Marsha est une femme frigide qui déteste le sexe. Son acolyte et amoureux transi, Daryl, est quant à lui obsédé sexuellement par elle mais son pénis parlant, qui est complétement autonome, se découvre des penchants homosexuels. C’est donc un nouveau monde qui s’offre à lui.

Marsha finit par découvrir le sexe avec un éleveur de chiens, Lester, qui l’initie à un nouveau mode de « pénétration » par l’oreille : il a vu clair dans son jeu et sait qu’elle est une fieffée menteuse. Il lui intime donc l’ordre de dire la vérité, rien que la vérité, et elle y prend goût. Elle trouve l’orgasme quand il lui ordonne, de vive voix ou au creux de l’oreille, de dire la vérité, toute la vérité, et elle finit par se donner à lui. Elle s’abandonne complètement. Dans le même temps, on se rend compte qu’elle avait une raison valable de détester le sexe, même si cette raison est complètement ridicule. Elle a aussi ses propres raisons, techniquement, de détester sa mère, qui préfère les chiens et sur lesquels elle réalise des opérations de chirurgie esthétique, tout comme elle a ses raisons de mépriser son ex-mari fanatique de l’anulingus ou sa fille Poppy, qu’elle assimile à un enfant démonique né d’un quasi-viol. Une fois qu’elle a dit la vérité pour la première fois, elle ne peut plus s’arrêter et cela devient obsessif, pathologique, comme les mensonges qu’elle proférait auparavant.

Il est amusant de voir qu’un « oreillegasme » peut avoir pour résultat un éveil à la sexualité, c’est une sorte de blague. Mais les orgasmes auditifs sont-ils bien réels ? Il existe un livre, que je cite dans mon roman, qui s’appelle Ear Masturbation, donc je suppose que cela doit exister. Pour ma part, je ne pense pas qu’il soit très sain de se mettre quoi que ce soit dans les oreilles. Mon oto-rhino m’a recommandé de ne jamais avoir recours aux cotons-tiges mais il m’a aussi dit que c’était ce qui l’avait rendu riche car tout le monde les utilise. Et cela ne fait qu’empirer les choses car le coton-tige enfonce le cérumen à l’intérieur de l’oreille. Certaines personnes utilisent même des trombones. Je ne comprends pas ce fétichisme. Je suppose qu’ils ont des orgasmes auditifs sans danger. Pour ma part, je n’y ai jamais pensé. Je suis plutôt le genre de type qui aurait un « oreillegasme » très risqué. Donc il vaut mieux ne pas y toucher.

Sale Menteuse semble raviver le penchant très provocateur de vos premiers films. Peut-on dire que le « Vieux Dégueulasse[3]» s’est remis en « selles[4] » ?

Je ne pense pas avoir changé. Vous savez, Dirty Shame, qui est mon dernier film à ce jour, a quand même obtenu un NC[5]. Même mon avant-dernier livre, M. Je-sais-tout : conseils impurs d’un vieux dégueulasse[6], traite de choses osées comme les cultes sexuels. Je pense ne jamais m’être départi de ce côté provocateur.

Les films de votre seconde période (à partir de Polyester jusqu’à Cecil B. Demented en passant par Hairspray et Pecker) étaient néanmoins plutôt orientés vers le grand public.

Pecker est mon film le plus sympa. Bien qu’on y voie du teabagging[7] et des Vierges Marie qui parlent, ce n’est peut-être pas si inoffensif malgré tout. Mais je pense que tous mes films sont sympas, finalement. Des gens viennent tout le temps me voir pour me dire que Pink Flamingos leur a sauvé la vie, c’est bien la preuve que mes films ne sont pas méchants. Je n’ai jamais entendu quelqu’un me dire : « J’ai fait une dépression nerveuse après avoir vu Pink Flamingos ». Une seule fois, une femme m’a avoué qu’elle me détestait, je lui ai demandé pourquoi et elle m’a répondu : « J’étais le bébé que le personnage de Piment Walker [incarné par Ricki Lake] met au monde sur le siège arrière de la voiture lors de la course poursuite dans Cry-Baby. Je vous en veux car mes parents ne m’ont jamais demandé la permission pour ça ! ». Cela a été un choc !

Vous avez mentionné Dirty Shame et, en effet, on peut dresser quelques points communs avec Sale Menteuse: ainsi, dans le film, on y voit un vagin qui parle. Il y a également des personnages qui lévitent.

Quant à la lévitation, cela a toujours été un fantasme chez moi, depuis que j’ai vu pour la première fois Théorème de Pasolini. C’est très catholique, la lévitation, vous savez.

J’ai un autre fantasme, c’est la combustion spontanée : on s’enflamme sans raison et il ne reste plus de vous que des chaussures, comme dans le Magicien d’Oz. C’est pourquoi il est très important de porter en toute occasion de bonnes chaussures, au cas où la combustion spontanée se produirait pendant une séance photo !

Je n’y ai jamais eu recours dans mes films. Peut-être que je devrais le faire…

On retrouve dans votre roman de nombreux thèmes récurrents, : la confusion des genres justement, l’abolition des frontières sur le mode de l’auto-dérision (par exemple, le chien Surprize s’identifie en tant que chat woke, c’est peut-être le premier cas avéré de trans-espèce). Est-ce un effet recherché de votre part ou cela vient-il spontanément ?

Certains appellent cela du radotage, d’autres qualifient cela de style. A vous de voir.

Vous avez dit lors d’un entretien que vous avez toujours trouvé passionnant qu’un sujet tragique puisse acquérir un potentiel comique lors de son passage à l’écran. C’est aussi le cas dans votre roman, qui contient de nombreux épisodes burlesques, comme l’accident de bus, qui est hilarant. Ou lorsque Daryl sauve Poppy de son agresseur à coups de bifle[8].

Dans le roman, il y a beaucoup d’événements qui, s’ils s’étaient déroulés dans la réalité, n’aurait pas été drôles du tout.

Il fait l’hélicoptère : WAP WAP WAP ! WAP WAP WAP ! Je me demande comment cela a été traduit en français[9]…Mais en effet, si une chose horrible vous tombe dessus, il peut être utile, pour la surmonter, de parvenir à en rire. Dans le roman, il y a beaucoup d’événements qui, s’ils s’étaient déroulés dans la réalité, n’aurait pas été drôles du tout. Mais ils sont traités ici d’une manière si exagérée et si ridicule que vous pouvez en rire, bien que vous ne le fassiez certainement pas dans la vraie vie. Marsha est une mère épouvantable. La grand-mère n’est pas mieux : le lifting qu’elle inflige aux animaux de compagnie, c’est affreux. Et quand on y pense, cela a dû très certainement se passer dans la réalité. J’exagère les choses qui, de toute façon, ont très bien pu exister dans la vie réelle et je les aggrave de telle sorte que le politiquement correct puisse en rire aussi. Du moins, je l’espère…

On peut également penser à un autre de vos films, Serial Mother, qui raconte l’histoire d’une mère de famille en apparence respectable mais qui ne supporte pas d’être contrariée ou qu’on critique sa famille et qui assassine les gens qui osent se mettre en travers de son chemin.

Marsha a elle aussi des instincts meurtriers mais ce qui la différencie de Beverly dans Serial Mother, c’est que cette dernière est une bonne mère, si j’ose dire. Elle est simplement allée trop loin dans son désir de protection de ses enfants. Mais elle ne les déteste pas, au contraire elle les aime trop. Marsha, elle, déteste son enfant parce qu’elle pense qu’elle n’aurait jamais dû tomber enceinte. Elle n’est pas partisane de l’avortement, elle va bien au-delà de ça.

Elle est pro-avortement mais après la naissance.

Voilà, c’est cela. Elle prône l’avortement au berceau.

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire votre premier roman ? La littérature laisse-t-elle plus de place à l’imagination et à l’interprétation que le cinéma ?

Dans mon livre Carsick[10], la première partie relève de la fiction, quand j’imagine les pires voyages en auto-stop qui puissent arriver. Et à mon sens, c’est cette partie qui est la meilleure. Mais dans ce livre, j’étais le protagoniste principal, donc c’était sans doute plus facile à écrire. C’est peut-être cela qui m’a donné envie d’écrire un roman.

J’aime aussi lire des romans et je me suis essayé à l’écriture pour voir ce que cela donnerait. Je me suis ainsi demandé ce que je pouvais faire : de la poésie ? Je n’en ai jamais fait. Du théâtre ? Jamais fait non plus. Le roman me correspondait mieux. J’ai senti qu’il était temps de me lancer, car je dois dire qu’il ne me reste plus beaucoup d’années devant moi. Et puis, j’ai déjà eu deux nominations aux Grammy Awards pour des livres audio (Carsick et M. Je-sais-tout), et mon discours intitulé Prayer to Pasolini, que j’ai prononcé sur le lieu de son assassinat, a été diffusé sur CD par le Sub Pop Singles Club. Donc cela m’avait mis le pied à l’étrier.

L’avantage de la littérature par rapport au cinéma est peut-être qu’il n’y a pas de censure, dans le sens où la MPAA (Motion Picture Association of America), avec laquelle vous avez eu maille à partir, n’existe pas dans ce domaine.

Certes mais il faut compter maintenant sur les « sensitivity readers », qui relisent ce que vous comptez publier, c’est peut-être encore pire. J’ai envoyé mon livre à des « sensitivity readers » et ils n’ont jamais rappelé, ça les a peut-être tués, ou ils ont démissionné. Mais mon éditeur a sa propre sensibilité, j’ai aussi une équipe qui travaille pour moi, ainsi que mon agent. Ils m’ont dit que je devrais peut-être changer telle ou telle chose et je l’ai fait, ils avaient raison. On a rendu le livre plus ridiculement politiquement correct. Et c’est plus drôle ainsi. Par exemple, j’ai essayé d’avoir des personnages de toute ethnie ; dans la scène du bus, le couple de personnes âgées, derrière Marsha, qui rencontre un problème de siège mal réglé est italien mais il devait être asiatique à l’origine. Or, j’ai écrit pendant l’épidémie de Covid et les Asiatiques étaient déjà suffisamment pris pour cibles à ce moment-là, je ne voulais pas forcément en rajouter une couche. J’ai évoqué aussi des anciennes prostituées trans qui se sont reconverties dans des carrières « normales ». Les trans ont tellement à cœur aujourd’hui de dire qu’elles peuvent évoluer dans des situations professionnelles dites normales, comme si leur passé de prostituées était complètement effacé. Alors oui, nous avons parfois réfléchi en termes de « sensibilité », mais je pense que cela nous a permis d’améliorer les choses.

Cela reste difficilement compréhensible d’un point de vue français, voire européen. Cette relecture « sensible » ne fait pas partie de nos habitudes. Même si, çà et là, on voit des tentatives de réécriture de classiques.

Vous ne faites pas avancer les gens en les faisant se sentir stupides ou en leur faisant la morale.

C’est une question politique. Vous êtes peut-être moins confronté à cela en France que dans d’autres pays mais vous serez concernés de plus en plus. J’ai suivi les polémiques liées à Michel Houellebecq, qui a été très critiqué par son lectorat de gauche. Aux États-Unis, cela arrive tout le temps, c’est inévitable. Je pense à ce truc de « trigger warnings[11] ». Est-ce que vous connaissez cela en France ? Vous rencontrez peut-être quelques cas dans les universités. Pour ma part, je pensais naïvement que le but de faire des études à l’université consistait, entre autres, à voir ses valeurs remises en question, pas d’être en colère quand elles le sont ! On le voit chaque jour aux Etats-Unis. Cela relève de l’autosatisfaction. Le problème, c’est que vous ne faites pas avancer les gens en les faisant se sentir stupides ou en leur faisant la morale. Tout au long de ma vie et de ma carrière, j’ai été la cible de la censure de droite et plus j’étais censuré, plus cela m’aidait, c’était l’effet Streisand[12] avant l’heure. Il y a toujours une section « livres interdits ou censurés » dans les étals des librairies. Donc l’effet a toujours été inverse de ce que la censure souhaitait. Mais maintenant, il faut composer avec la censure politiquement correcte et je ne pense pas que ce soit une bonne chose ou que ce soit utile à quoi que ce soit. Vous imaginez, dans une boutique de DVD, un rayon intitulé « films annulés » (cancelled) ou « réalisateurs annulés » ? « Retrouvez ici le rayon des films de Harvey Weinstein ». Ce serait ridicule et, dans le même temps, cela bénéficierait très certainement aux artistes annulés.

En parlant de cinéma, vous comptez adapter votre roman pour le grand écran, ce qui serait votre premier film depuis 2004. Le cinéma vous a-t-il manqué au moins autant que le cinéaste John Waters a manqué aux cinéphiles ?

Je ne me suis pas éloigné tant que cela de Hollywood en vingt ans : on a eu recours à mes services pour écrire quatre suites différentes à Hairspray, une comédie musicale, une série télévisée, un téléfilm et un film que j’ai réalisé, Fruitcake, qui est un projet de long terme sur une aventure de Noël avec Johnny Knoxville et des enfants. Et entre-temps, Criterion a édité Multiple Maniacs, Pink Flamingos, Polyester et Female Trouble. Ils ont fait de belles copies qui sont diffusées maintenant à la télévision. Cry-Baby est en train d’être diffusé également. Shout! Factory a sorti Serial Mother en DVD. Tous ces films sont visibles maintenant à la télévision, qui aurait jamais pensé que cela serait possible ? Que les gens puissent voir Pink Flamingos chez eux ? Imaginez une famille innocente qui zappe sur une chaîne et qui tombe sur la scène du Singing Asshole [le Trou du cul qui chante] ? Et dire que le type qui se livrait à cet exercice l’avait soi-disant appris en faisant du yoga… Je me suis toujours demandé comment il avait découvert ce… talent. Il était hétéro donc cela ne pouvait pas être un jeu sexuel. Je me demande bien ce qu’ils font en cours de yoga… En tout cas, je n’ai jamais su le fin mot de l’histoire[13].

Une adaptation cinématographique pourrait représenter un sacré défi : comment montrer à l’écran des gens qui sautent du début à la fin en trampoline ou sur leurs pieds comme s’ils avaient des ressorts ?

J’ai déjà filmé une scène similaire dans Female Trouble, où Divine fait un saut périlleux sur un trampoline. Le défi, ici, consiste à le faire du début à la fin du film.

Tout d’abord, lors du casting, il faut recruter des gymnastes. On pourrait avoir des contorsionnistes et ensuite ajouter quelques effets spéciaux. Mais en effet, s’ils font cela pendant tout le film (car le gang de Poppy saute et tremble sans arrêt, quoi qu’il fasse), ils risquent d’être épuisés assez vite.

La lévitation est plus difficile à filmer, mais on ne l’utilisera qu’une seule fois. Et puis léviter provoque trop d’effets secondaires, vous pourriez avoir une migraine ou un saignement de nez, qui voudrait honnêtement courir le risque ?

Vous décrivez votre roman comme une « feel bad romance. » Pourtant, à la fin du livre, nous ne nous sentons pas si mal que cela. Au contraire, il est même jouissif, comme une catharsis (contre les rednecks, les gens qui se tiennent à gauche dans les escalators etc.). Pourquoi y voir une romance déprimante ?

Je déteste quand les gens réclament un « livre qui leur fasse du bien ». Je n’ai pas besoin de cela pour me sentir bien.

C’est davantage une blague, une parodie de roman. Vous savez, les romans d’amour sont faits pour que les lecteurs se sentent bien en refermant le livre. Or, le mien n’est pas du tout un roman d’amour, au contraire. J’aime bien ce sous-titre qui n’est pas commercial pour deux sous. Et malgré tout, il y a des aspects dérangeants : je ne vais pas révéler la fin mais s’agit-il d’une fin heureuse ou malheureuse ? Se sent-on bien ou mal quand on la lit ? Ce n’est certainement pas une bonne fin pour la fille de Masha, Poppy. Même si, dans l’ensemble, le livre est plutôt jubilatoire que déprimant. De toute manière, je déteste quand les gens réclament un « livre qui leur fasse du bien ». Je n’ai pas besoin de cela pour me sentir bien.

Disons que Sale Menteuse est davantage une épopée trash, à l’image de mes films qui sont des « films de caniveau ». Dans tous les cas, ce sont des romances malheureuses. Cela va à l’encontre de ce que les gens souhaitent et ce sous-titre vous prévient : vous êtes de connivence ; en ouvrant le livre, vous savez déjà qu’il n’ira pas forcément dans le sens que vous voulez.

Vous montrez des minorités méprisées par d’autres minorités ou cultures « underground ». Ainsi, la communauté des sauteurs suscite l’incompréhension des gens, y compris d’autres minorités. Pensez-vous qu’il puisse y avoir une rivalité entre les minorités et que cela puisse nuire à leur intégration au sein de la société ?

J’ai mis en scène une nouvelle minorité, que personne ne déteste formellement dans le roman alors que ce serait tout à fait plausible. D’une certaine manière, je me moque du politiquement correct en disant : comment peut-il y avoir des sauteurs ? Comment les gens peuvent-ils être ainsi ? Tout comme ces gays qui sont contre les drag-queens. C’est ridicule que les gens se mettent en colère pour si peu. Dans ce cas, ce n’est pas du racisme mais de l’anti-sauteurisme ou du racisme anti-sauteur. Cela fait penser au film de Lars von Trier, Les Idiots, où l’on voit des gens qui sortent dans la rue et font les abrutis, sans but précis, rien que pour le plaisir de jouer la comédie. C’est un peu la même chose dans mon roman quand les sauteurs sortent et jouent aux attardés (un mot que le politiquement correct ne nous permet pas de dire, mais c’est pourtant ce qu’ils font).

Si les sauteurs existaient vraiment, je pense que cela ressemblerait justement à ce film. Les gens s’énerveraient vite et les sauteurs arrêteraient de sauter. Par exemple, si vous faites la queue et que vous voyez des gens sauter constamment, est-ce que cela ne vous taperait pas sur les nerfs ?

Ce qui était choquant dans les années 70 l’est-il encore aujourd’hui ? Comment peut-on encore choquer de nos jours ? Y a-t-il des sujets tabous (comme la pédophilie ou d’autres sujets de ce genre) ?

La pédophilie oui, je pense. Je n’ai pas fait de blagues sur les nazis non plus. J’ai demandé à trois femmes qui travaillent pour moi, chacune d’une génération différente, ce qu’elles trouvaient de plus affreux dans le livre et chacune m’a donné une réponse différente. C’est assez drôle de voir quelles peuvent être les limites des gens. On se rend compte que certains supportent très bien ce que d’autres ont en horreur et vice versa.

Ce qui était choquant dans les années 70 l’est encore plus maintenant à cause du politiquement correct. Vous pouvez choquer mais il faut le faire tout en restant drôle. Il y a tellement de films de nos jours qui veulent déranger mais qui sont tout simplement mauvais. Il est facile de choquer pour choquer mais il est moins évident de le faire avec efficacité. Je crois que Jackass ou The Human Centipede ont réussi à atteindre cet objectif. Ils le font avec intelligence : les spectateurs ne s’y attendent pas, ils sont surpris, ne comprennent pas ce qu’il se passe et finalement, ils se rendent compte que l’effet est vraiment réussi.

La première phrase de votre autre livre, M. Je-sais-tout, est la suivante : « Je suis devenu respectable, institutionnalisé, je ne suis plus marginal. » Est-ce quelque chose que vous ressentez toujours aujourd’hui ?

Le monde est-il plus compliqué et plus confus aujourd’hui qu’il ne l’était auparavant ?

Il est tout aussi confus. Je me souviens que dans les années 60, mon Dieu, si vous aviez les cheveux longs, vous vous preniez des raclées. Je n’aurais même pas pu m’asseoir à table pour dîner avec mon père avec des cheveux longs. Je dirais que le monde est donc tout aussi divisé que dans les années 60-70, le sens de la mode en moins.

Vous mentionnez souvent, voire toujours, dans votre œuvre les villes de Baltimore et Provincetown. Pour les lecteurs qui ne vous connaîtraient pas ou qui ne seraient pas familiers de vos films, comment leur expliqueriez-vous les particularités de ces villes ? En quoi sont-elles spéciales ?

Ce sont les villes d’où je viens et où je vis, avec New York. Baltimore est une ville dans laquelle la plupart des gens ne se verraient pas vivre. Beaucoup pensent que c’est la capitale américaine du meurtre ; or, ce n’est pas le cas, elle ne se place qu’en quatrième position maintenant !

C’est une ville peuplée à 70 % de noirs. Il y a des riches, des pauvres mais personne au milieu. Les habitants ne quittent pas leur quartier, ce qui donne de la couleur locale mais aussi du racisme. Le voyage est le remède contre le racisme. Vous ne pouvez pas être raciste si vous voyagez. Je pense que si quelqu’un commet un crime de haine, sa punition doit consister à le faire voyager à Paris. Malheureusement, ce n’est pas une solution très pratique.

Quant à Provincetown, c’est la principale ville gay des Etats-Unis, où je possède une résidence d’été. Une petite ville provinciale, d’où son nom, et atypique dont je parle dans un chapitre de M. Je-sais-tout.

- John Waters, Sale Menteuse, éditions Gaïa, mai 2023.

Crédit photo : John Waters, © Guillaume Narguet, 2023.

Entretien réalisé, retranscrit et traduit par Guillaume Narguet

[1] En anglais, « ruthless bitch » fait référence à la chanson éponyme de Tairrie B., chanteuse et rappeuse américaine appréciée par John Waters.

[2] Jeu de mots anglais (eargasm pour orgasm) difficilement traduisible en français. Marsha trouve l’orgasme en se faisant masturber l’oreille.

[3] En anglais « Filth Elder », surnom que s’est attribué John Waters.

[4] Tentative plutôt réussie de traduire le jeu de mots « back on trash », qui se réfère à l’expression « back on tracks », signifiant « de nouveau sur les rails, de retour, se remettre en selle ».

[5] NC-17 : Classification des films interdits aux moins de 17 ans, établie par la MPAA (Motion Picture Association of America).

[6]Mr Know-it-all, the Tarnished Wisdom of a Filth Elder.

[7] Expression (peut-être inventée par Waters lui-même ?) signifiant « poser ses testicules sur le front d’une personne ».

[8] Le lecteur qui ne connaîtrait pas cette expression est invité à consulter le moteur de recherche de son choix pour son édification personnelle.

[9] Réponse page 96.

[10]Carsick: John Waters Hitchhikes Across America (2014), récit du voyage en auto-stop de John Waters d’un bout à l’autre de l’Amérique.

[11] Terme anglais qui désigne l’alerte à propos d’un déclencheur. Il est notamment employé en psychologie, un trigger warning est un avertissement qui prévient qu’une œuvre contient des éléments pouvant déclencher le rappel d’un traumatisme.

[12] Phénomène qui se manifeste par la sur-diffusion d’une information faisant l’objet d’une tentative de retrait ou de censure par une entreprise ou une personne.

[13] L’acteur qui a réalisé cette « performance » est resté, à sa demande, anonyme jusqu’à sa mort en 2020. Il s’agissait d’un certain David Gluck et il avait souhaité garder son identité secrète tant que ses parents étaient en vie et qu’il travaillait. Il était prévu que sa veuve divulgue son nom après son décès, survenu à l’âge de 70 ans.

English version

John Waters: “My novel is a trashy epic like my films”

The cult American director John Waters, the Pope of Trash, the emperor of bad taste, is back, crazier than ever, but this time with a novel, Liarmouth (Sale Menteuse in French translation). A true “trash epic” worthy of his most provocative films (Pink Flamingos, Female Trouble…) from the great Divine era, Liarmouth recounts the tribulations of Marsha Sprinkle, a pathological liar and thief, who has to contend with a straight sex-obsessed lover whose penis (which talks! ) is gay, a community of trampoline jumpers led by her daughter Poppy, an embittered old mother who performs cosmetic surgery on animals, victims of her countless larcenies, the police and tutti quanti, all of whom are in hot pursuit of her and want to see her at best rectified, slaughtered, burned to a crisp, or at worst behind bars. But Marsha the fugitive has not said her last word! A fantastic, jubilant, erotico-scatological-messy-crazy and necessarily extremely tasteless novel by a John Waters at his best. Beware, an interview not to be put in all hands. And now, let’s go sexin’!

Zone Critique : What a ruthless bitch, that Marsha!

John Waters : Yes and no. You can assume she’s a bitch. At the end of the novel, the priest in charge of delivering her true-false eulogy admits that even God thinks she’s a real cunt, which is a horrible thing to say! But that’s just the way she is and I think she’s doing very well in life despite this trait. I particularly like the feeling that you understand and support such a nasty character. You end up being on the same side as her, even though you think, “Oh my God, she’s so awful! She doesn’t get any better with time and she continues to take on this horrible side. She may have learned, by the second half of the novel, to tell the truth, but she’s still the same Marsha she was before. And then who knows what will happen? What will happen to her? To be continued.

ZC: Is telling the truth perhaps a way for her to find redemption?

No, because you have to see what happens to Poppy and her gang at the end, once their spiritual superpowers have been exhausted and they suffer side effects. They’ve been levitating for so long they’ve got a headache. It’s a bit of a backlash to miracles…

Marsha is a pathological liar and thief. She thinks she’s better than everyone else and hates everyone else, to a degree that’s hilarious. Is it this exaggerated caricature that makes your characters, even the meanest ones, very endearing and ultimately human?

I think so; usually, these irredeemable characters always end up, in novels or classic films, being punished and losing everything. In my films, and now my novel, they win, and the values are reversed! Marsha no longer has any morals, she has completely lost them. But she remains consistent in her logic. She hates everything that might compete with her (people, animals, even music). I think it’s important for you to ask yourself as you read: she hates this and that, but why should she like it? The only person she really likes is that ugly feckless bus driver who ends up causing an accident through carelessness; and she only feels joy when she finally finds the Truth through an “eargasm”.

To give a concrete example of this complete lack of moral sense: after the bus accident, she finds herself in hospital and she cannot suppress her need to steal. She takes advantage of the weakness of the patients and the trust of the carers to steal from them, without scruples.

She thinks they are actors, that life is just a theatre or a dream, and that all these people are just playing a role (in this case as wounded or as carers). Sometimes I am not far from thinking that myself! You see the same people every day, going to work, dressing up, giving their money to charity. But behind this facade, what is hidden? In Baltimore, for example, you meet a lot of different profiles and among these people you think: “Well, maybe this one is a scammer? Maybe that one is a pimp. She always sees the worst in others. She is a professional con artist herself and that’s why she sees others as possible con artists. And when she meets a real one, she almost feels respect for that person.

Is it possible to say that this is also a novel about the discovery of sexuality? Indeed, in the first half of the novel, Marsha is a frigid woman who hates sex. Her sidekick and lover, Daryl, is sexually obsessed with her but his completely autonomous talking penis discovers homosexual tendencies. This opens up a whole new world for him.

Marsha finally discovers sex with a dog breeder, Lester, who introduces her to a new method of ‘penetration’ through the ear: he has seen through her game and knows that she is a big liar. He therefore orders her to tell the truth and nothing but the truth, and she takes a liking to it. She finds it orgasmic when he orders her, either orally or in her ear, to tell the truth, the whole truth, and she ends up giving herself to him. She abandons herself completely. At the same time, we realise that she had a valid reason for hating sex, even if this reason is completely ridiculous. She also has her own reasons, technically, for hating her mother, who prefers dogs and on whom she performs plastic surgery, just as she has her reasons for despising her anilingus-crazed ex-husband or her daughter Poppy, whom she likens to a demonic child born of near-rape. Once she tells the truth for the first time, she can’t stop and it becomes obsessive, pathological, like the lies she told before.

It’s funny how an ‘eargasm’ can result in an awakening to sexuality, it’s a kind of joke. But are auditory orgasms real? There is a book, which I quote in my novel, called Ear Masturbation, so I suppose it must exist. I personally don’t think it’s very healthy to put anything in your ears. My ear doctor told me never to use cotton swabs, but he also told me that’s what made him rich because everyone uses them. And it only makes things worse because the cotton swab pushes the wax inside the ear. Some people even use paper clips. I don’t understand this fetish. I guess they have safe auditory orgasms. I have never thought about it. I’m more the kind of guy who would have a very risky “eargasm”. So it’s best not to touch it.

Liarmouth seems to revive the very provocative tendency of your first films. Can we say that the “Filth Elder” is back on trash?

I don’t think I’ve changed. You know, Dirty Shame, which is my last film to date, still got an NC. Even my penultimate book, Mr. Know-it-all, deals with things like sex cults. I think I’ve never lost that provocative side.

The films of your second period (from Polyester through Hairspray and Pecker to Cecil B. Demented) were, however, rather aimed at the general public.

Pecker is my nicest film. Although it shows teabagging and Virgin Marys talking, it is perhaps not so harmless after all. But I think all my films are nice, after all. People come up to me all the time and tell me that Pink Flamingos saved their lives, so that proves that my films are not bad. I’ve never had a person say to me, “I had a nervous breakdown after seeing Pink Flamingos”. Only once did a woman admit to me that she hated me, and I asked her why, and she said, “I was the baby that Piment Walker’s character [played by Ricki Lake] gives birth to in the back seat of the car during the car chase in Cry-Baby. I blame you because my parents never asked my permission for that!” It was a shock!

You mentioned Dirty Shame and indeed there are some similarities with Liarmouth: for example, in the film there is a talking vagina. There are also characters who levitate.

This scene in Dirty Shame was a parodic reference to two sexploitation films from the 70s: one called Pussy Talk and the other Chatterbox! The latter has a better title, by the way. But in both cases, it was the vagina talking. I’m sure there must be films with talking penises. You’ll find that in Philip Roth’s Portnoy’s Complaint, where there’s a lot of masturbation. In any case, there has never been a gay penis on a straight body, I’m sure. I have uncovered a new gender dysphoria.

As for levitation, it’s always been a fantasy of mine, ever since I first saw Pasolini’s Theorem. It’s very Catholic, levitation, you know.

I have another fantasy, which is spontaneous combustion: you set yourself on fire for no reason and all that’s left of you are shoes, like in the Wizard of Oz. That’s why it’s very important to wear good shoes at all times, in case spontaneous combustion occurs during a photo shoot!

I’ve never used them in my films. Maybe I should…

There are many recurring themes in your novel: the confusion of genres, the abolition of borders in a self-deprecating way (for example, the dog Surprize identifies himself as a woke cat, perhaps the first proven case of trans-species). Is this an intended effect on your part or does it come spontaneously?

Some call it self-repetition, others call it style. It’s up to you.

You said in an interview that you have always found it exciting that a tragic subject can acquire a comic potential when it is put on the screen. This is also the case in your novel, which contains many slapstick episodes, such as the bus accident, which is hilarious. Or when Daryl saves Poppy from her attacker with a dick slap.

He’s doing the helicopter : WAP WAP WAP ! WAP WAP WAP! I wonder how this was translated into French… But indeed, if something horrible happens to you, it can be useful to be able to laugh about it. In the novel, there are many events which, if they had happened in reality, would not have been funny at all. But they are treated here in such an exaggerated and ridiculous way that you can laugh at them, although you certainly wouldn’t in real life. Marsha is a terrible mother. The grandmother is no better: the face-lift she gives to pets is awful. And when you think about it, it must certainly have happened in real life. I’m exaggerating things that may well have happened in real life anyway, and I’m making them worse so that the politically correct can laugh at them too. At least, I hope so…

Another film of yours, Serial Mom, tells the story of a seemingly respectable mother who can’t stand to be upset or criticised by her family and murders people who dare to stand in her way.

Marsha also has murderous instincts but what makes her different from Beverly in Serial Mom is that Beverly is a good mother, if I may say so. She has simply gone too far in her desire to protect her children. But she doesn’t hate them, on the contrary she loves them too much. Marsha, on the other hand, hates her child because she thinks she should never have become pregnant. She’s not pro-abortion, she’s way beyond that.

She is pro-abortion but after the birth.

That’s it. She is pro-cradle abortion.

What prompted you to write your first novel? Does literature leave more room for imagination and interpretation than film?

In my book Carsick, the first part is fiction, when I imagine the worst hitchhiking trips that can happen. And in my opinion, this part is the best. But in this book I was the main protagonist, so it was probably easier to write. Maybe that’s what made me want to write a novel.

I also like to read novels and I tried writing them to see what would happen. So I asked myself what I could do: poetry? I’ve never done any. Theatre? Never did that either. The novel suited me better. I felt it was time to take the plunge, because I must say that I don’t have many years left. Plus, I’d already had two Grammy nominations for audiobooks (Carsick and Mr. Know-it-all), and my speech called Prayer to Pasolini, which I gave at the site of his assassination, was released on CD by the Sub Pop Singles Club. So that got my foot in the door.

The advantage of literature over film is perhaps that there is no censorship, in the sense that the MPAA (Motion Picture Association of America), with which you have had a run-in, does not exist in this field.

But now you have to rely on “sensitivity readers”, who review what you intend to publish, which is perhaps even worse. I sent my book to sensitivity readers and they never called back, maybe it killed them, or they quit. But my publisher has his own sensitivity, I also have a team working for me, and my agent. They told me that maybe I should change this or that and I did, they were right. We made the book more ridiculously politically correct. And it’s more fun that way. For example, I tried to have characters of all ethnicities; in the bus scene, the elderly couple behind Marsha who have a problem with the seat being out of adjustment are Italian, but they were originally supposed to be Asian. But I was writing during the Covid epidemic and Asians were already being targeted enough at that point, so I didn’t necessarily want to add to the mix. I also wrote about former trans prostitutes who have gone on to ‘normal’ careers. Trans people are so keen to say that they can move into so-called normal professional situations, as if their past as prostitutes had been completely erased. So yes, we have sometimes thought in terms of ‘sensitivity’, but I think that has helped us to improve things.

It’s still difficult to understand from a French or even European point of view. This ‘sensitive’ re-reading is not part of our habits. Even if, here and there, we see attempts to rewrite classics.

It is a political issue. You are perhaps less confronted with this in France than in other countries, but you will be concerned more and more. I followed the controversies linked to Michel Houellebecq, who was very criticised by his left-wing readership. In the US, it happens all the time, it’s inevitable. I’m thinking of this “trigger warnings” thing. Do you know about this in France? Maybe you meet some cases in universities. For my part, I naively thought that the purpose of studying at university was, among other things, to have one’s values questioned, not to be angry when they are! We see this every day in the US. It’s a matter of complacency. The problem is that you don’t move people forward by making them feel stupid or by lecturing them. Throughout my life and career I have been the target of right-wing censorship and the more I was censored the more it helped me, it was the Streisand effect before its time. There’s always a ‘banned or censored books’ section in the bookshop stalls. So the effect has always been the opposite of what the censors wanted. But now you have to deal with politically correct censorship and I don’t think that’s a good thing or that it’s useful for anything. Can you imagine a DVD shop with a section called “cancelled films” or “cancelled directors”? “Here you can find the Harvey Weinstein film section”. That would be ridiculous and, at the same time, it would certainly benefit the cancelled artists.

Speaking of movies, you are planning to adapt your novel for the big screen, which would be your first film since 2004. Have you missed cinema at least as much as moviegoers have missed the filmmaker John Waters?

I haven’t been away from Hollywood that much in twenty years: I’ve been hired to write four different sequels to Hairspray, a musical, a TV series, a TV movie and a film I directed, Fruitcake, which is a long-running project about a Christmas adventure with Johnny Knoxville and kids. And in the meantime, Criterion has released Multiple Maniacs, Pink Flamingos, Polyester and Female Trouble. They’ve made some nice copies that are now being shown on TV. Cry-Baby is being released as well. Shout! Factory has released Serial Mom on DVD. All these films are now on TV, who would have thought that would be possible? That people could see Pink Flamingos at home? Imagine an innocent family flipping on a channel and seeing the Singing Asshole scene? And to think that the guy who was doing it supposedly learned it while doing yoga… I always wondered how he discovered this… talent. He was straight so it couldn’t have been a sex game. I wonder what they do in yoga class… Anyway, I never got to the bottom of the story.

A film adaptation could be quite a challenge: how do you show people jumping from beginning to end on trampolines or on their feet as if they had springs?

I have already filmed a similar scene in Female Trouble, where Divine does a somersault on a trampoline. The challenge here is to do it from the beginning to the end of the film.

First of all, when casting, you have to recruit gymnasts. You could have contortionists and then add some special effects. But indeed, if they do that for the whole film (because Poppy’s gang is always jumping and shaking, no matter what they do), they might get worn out pretty quickly.

Levitation is harder to film, but it will only be used once. And levitation has too many side effects, you might get a headache or a nosebleed, who would honestly want to risk it?

You describe your novel as a “feel bad romance.” Yet by the end of the book, we don’t feel so bad. On the contrary, it’s even enjoyable, like a catharsis (against rednecks, people standing on the left side of escalators etc.). Why see it as a depressing romance?

It’s more of a joke, a parody of a novel. You know, romance novels are made to make readers feel good when they close the book. But mine is not a romance novel at all, on the contrary. I like the subtitle, which is not commercial. And yet, there are disturbing aspects: I won’t reveal the ending, but is it a happy or unhappy ending? Do we feel good or bad when we read it? It’s certainly not a good ending for Masha’s daughter Poppy. Although, on the whole, the book is rather jubilant than depressing. Anyway, I hate it when people clamour for a ‘feel good book’. I don’t need that to feel good.

Let’s just say that Liarmouth is more of a trashy epic, like my films which are “gutter films”. In any case, they are unhappy romances. It goes against what people want, and that subtitle warns you: you’re colluding; when you open the book, you already know that it won’t necessarily go the way you want.

You show minorities despised by other minorities or ‘underground’ cultures. For example, the jumper community is misunderstood by people, including other minorities. Do you think that there might be a rivalry between minorities and that this might hinder their integration into society?

I have introduced a new minority, which nobody formally hates in the novel, although it would be quite plausible. In a way, I’m making fun of political correctness by saying: how can there be jumpers? How can people be like that? Just like those gays who are against drag queens. It’s ridiculous that people get so angry about so little. In this case, it’s not racism but anti-jumperism or anti-jumper racism. It’s reminiscent of Lars von Trier’s film The Idiots, where you see people going out in the street and acting like idiots, with no purpose, just for the sake of acting. It’s a bit the same in my novel when the jumpers go out and act retarded (a word that political correctness doesn’t allow us to say, but that’s what they do).

If the jumpers really existed, I think it would be just like this film. People would get mad quickly and the jumpers would stop jumping. For example, if you’re standing in a queue and you see people jumping all the time, wouldn’t that get on your nerves?

Is what was shocking in the 70s still shocking today? How can it still be shocking nowadays? Are there any taboo subjects (like paedophilia or other such subjects)?

Pedophilia, yes, I think so. I didn’t make jokes about Nazis either. I asked three women who work for me, each from a different generation, what they found most awful about the book and each gave me a different answer. It’s quite funny to see what people’s limits are. You realise that some people are very tolerant of what others hate and vice versa.

What was shocking in the 70s is even more so now because of political correctness. You can shock but you have to do it in a funny way. There are so many films these days that want to shock but are just wrong. It’s easy to shock for the sake of shocking but it’s less obvious to do it effectively. I think Jackass or The Human Centipede have managed to achieve this. They do it cleverly: the audience doesn’t expect it, they’re surprised, they don’t understand what’s going on, and in the end they realise that the effect is really successful.

The first sentence of your other book, Mr. Know-it-all, is: “I have become respectable, institutionalized, I am no longer marginal.” Is this something you still feel today?

It’s gotten worse, but I’m proud of it. I remember that documentary about Janis Joplin, how she was picked on by assholes when she was young, in high school. They were really mean to her. Then she became a big star and she went back to her high school for a reunion. Well, her former classmates were still mean to her! I thought it was hilarious. I would never go to a reunion like that. I don’t care what my former classmates think. As for whether it would be possible for me to do today what I did in the 70s, I don’t try to do it. Since I made Pink Flamingos, I’ve never tried to top it. I’ve never done anything more atrocious than filming Divine eating dog shit. That sequence stands on its own.

Is the world more complicated and confusing today than it was before?

It is just as confusing. I remember in the 60s, my God, if you had long hair you got beaten up. I couldn’t even sit at the dinner table with my dad with long hair. So I would say that the world is just as divided as it was in the 60s and 70s, minus the fashion sense.

You mention Baltimore and Provincetown often, if not always, in your work. For readers who may not know you or your films, how would you explain the particularities of these cities? What makes them special?

These are the cities where I come from and where I live, along with New York. Baltimore is a city that most people wouldn’t see themselves living in. A lot of people think it’s the murder capital of America, but it’s not, it’s only fourth now!

It’s a city that’s 70% black. There are rich people, poor people and no one in between. People don’t leave their neighbourhoods, which gives it local colour but also racism. Travel is the cure for racism. You can’t be racist if you travel. I think if someone commits a hate crime, the punishment should be to make them travel to Paris. Unfortunately, that’s not a very practical solution.

As for Provincetown, it’s the main gay town in the US, where I have a summer home. A small provincial town, hence the name, and an atypical one, which I write about in a chapter of Mr. Know-it-all.