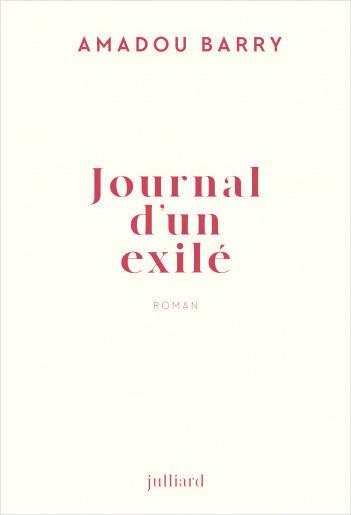

Voici un premier roman qui fait dresser l’oreille. Avec Journal d’un exilé, Amadou Barry apporte une contribution convaincante aux défis sociopolitiques actuels. Sans fard, ni pitié, il raconte dans une langue dénuée d’ambages les colères et les violences autant que l’espoir et l’amitié de ceux qui sont condamnés à vivre ailleurs.

Comment faire parler celui qui n’a pas voix au chapitre ? La problématique n’est pas nouvelle. Elle semble même inhérente à tout un pan de la production littéraire. Nombreux sont les écrivains ayant cherché à y remédier. Si je pense d’abord à Céline, Kourouma et Zaimoğlu c’est parce que – nous le verrons – chacun de ces trois auteurs proposent une approche en résonance avec le texte d’Amadou Barry.

Sobrement intitulé Journal d’un exilé, celui-ci donne la parole à un narrateur qui malgré un bagage culturel ressenti comme limité ne s’interdit pas de témoigner : « Je n’ai ni de diplôme ni formation professionnelle. Mais je sais parler votre langue, je veux parler avec mes mots » annonce-t-il d’emblée, dans un mélange de bravade et de défi.

Depuis les marges

D’abord, l’insertion volontaire dans ce genre littéraire, riche en tradition, qu’est le journal ; non pas au sens mondain et intimiste du terme tel que le concevaient les frères Goncourt, mais dans une acceptation plus ouvertement en rupture avec la société bourgeoise dominante. L’idée étant en l’occurrence moins de dévoiler les dessous douteux d’une façade sociale rigoureusement entretenue, que de rappeler l’existence des laissés-pour compte, de rendre visible les exclus de la société, d’écouter ceux et celles relégués aux marges. On songe évidemment au Journal du voleur de Genet.

Chez Barry ce choix générique qui aurait allègrement permis de multiplier les tons et les registres, d’alterner entre souvenir du passé et description du présent n’est en revanche que partiellement assumé. À quelques rares exceptions près – je pense au retour sur les circonstances qui ont poussé au départ le narrateur – Journal d’un exilé suit une linéarité en phase avec le roman traditionnel d’inspiration balzacienne.

En toute modestie

De même, la hantise du diplôme ou plutôt l’insistance répétée sur l’absence de celui-ci peut à son tour apparaître comme un paradoxe. Tout au long du récit, le narrateur met en avant ses limites intellectuelles ainsi que sa prétendue incapacité de manier correctement l’outil langue. Comme si la prise de parole ne serait légitime qu’à partir d’un certain niveau d’étude ou de connaissances. Il y a vingt ans, La Véritable histoire d’Ertan Ongun du trop peu lu Feridun Zaimoğlu avait pourtant fourni la preuve du contraire.

« Mon ami venait de me tirer d’un combat où j’étais seul contre tous. Il parlait comme s’il lisait un livre dont il était l’auteur. Il n’argumentait pas, il était en train de clore la discussion ; avec des mots […] qu’utilisent les diplômés....