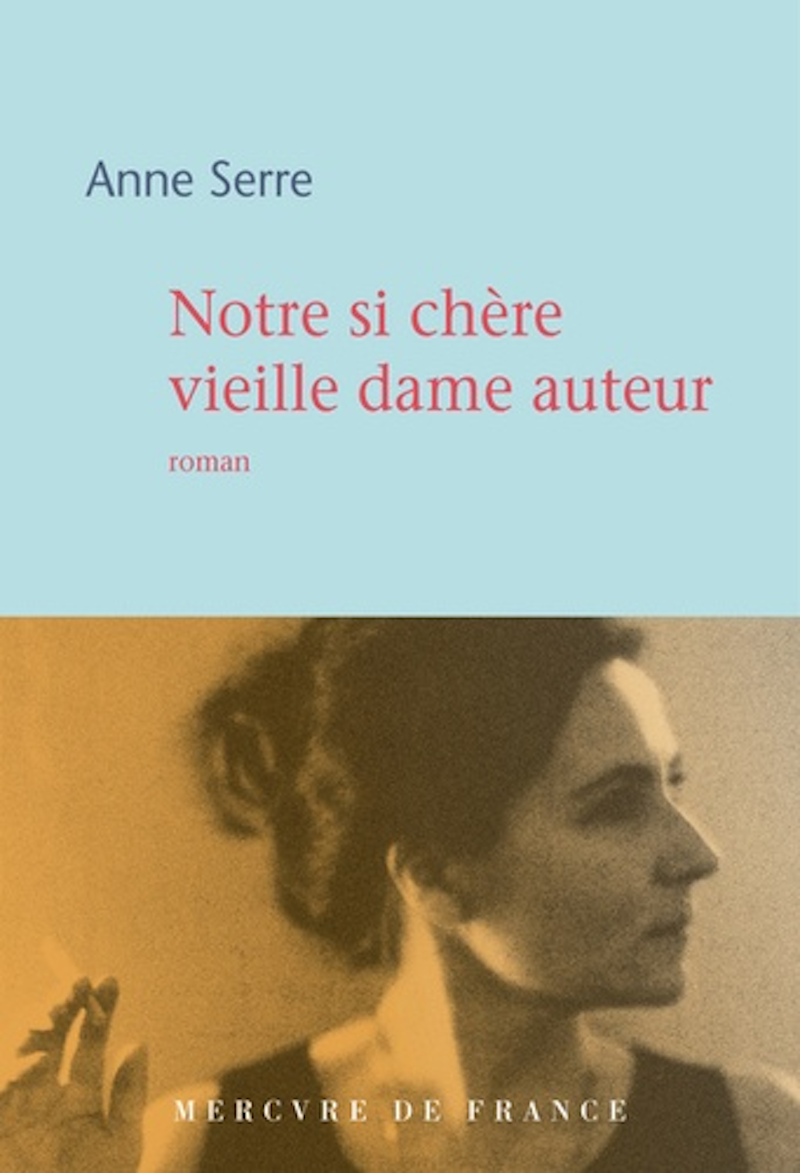

Dans son dernier ouvrage Notre si chère vieille dame auteur (Mercure de France, 2022), Anne Serre conduit le lecteur à la rencontre d’une vieille dame écrivain arrivée à la dernière extrémité et questionnée sur son lit de mort par une équipe de télévision, qui souhaite combler les manques de son manuscrit inachevé.

Récit romanesque (mais en est-ce bien un ?) qui multiplie les faux-semblants et les niveaux de narration, entre auteur, narrateur et personnages, chacun pouvant prendre la place de l’autre et vice versa, Notre si chère vieille dame auteur est un ouvrage au style recherché qui procure, si l’on accepte de s’y perdre, d’intenses et jouissives délices de lecture.

Zone Critique est partie à la rencontre de son auteur pour prolonger le jeu de mise en abyme.

Je ne sais trop comment entendre cette question de manque à combler. Le sentiment que j’ai entre deux livres, quand j’attends avec une impatience grandissante la venue du prochain livre, c’est plutôt celui d’avoir une nouvelle distance à parcourir, une nouvelle portion de terrain à couvrir. Ce à quoi je faisais allusion dans Le.Mat, ce mot manquant soudain retrouvé, c’est peut-être le coup de feu qui lance la nouvelle course.

Votre ouvrage se place dans la continuité du précédent, le recueil de nouvelles Au Cœur d’un été tout en or. En effet, la dernière nouvelle est intitulée Ce qui manque. Attachez-vous de l’importance à assurer une continuité, telle une sorte de fil conducteur, tout au long de vos ouvrages ?

Je ne la recherche pas, cette continuité, car l’assurer volontairement me paraîtrait arbitraire. Mais si je la découvre en écrivant le nouveau livre, alors je sais que je suis sur la bonne voie. C’est ce que Barthes appelait « le marcottage » à propos de l’œuvre de Proust. Mais c’est une opération qui doit se faire d’elle-même. Pour moi, intervenir volontairement créerait quelque chose de faux.

Évoquons la figure du Narrateur, un personnage qui apparaît régulièrement dans votre œuvre et auquel vous avez consacré en 2004 une nouvelle éponyme. Ici prénommé Hans, il semble être le personnage central du récit, présent et absent à la fois, intra et extradiégétique, prenant part au récit mais ne « narrant » rien, hormis une seule phrase, comme s’il était passif et détaché de l’action. Qui est, pour vous, ce Narrateur ? Une projection fictive de l’auteur ? Un personnage à part entière ?

C’est un personnage à part entière, mais d’une autre qualité que les autres, d’un autre matériau, situé dans une sorte d’entre-deux, de « limbes », comme s’il avait à la fois un pied dans le réel et l’autre dans la fiction. Il a un drôle de genre. J’ai été très séduite dans ma jeunesse par des personnages de fiction qui m’ont fait cet effet d’être dans un entre-deux. Le premier, et je ne m’explique pas pourquoi je le voyais ainsi, a été Diloy le chemineau de la comtesse de Ségur. Puis il y en a eu d’autres. Ces personnages-là ont quelque chose de légèrement inquiétant. Ils me font penser à ces mots d’Hamlet : « Bien que je ne sois ni coléreux ni brutal, il y a en moi je ne sais quoi de dangereux que sagement tu devrais craindre ».

A la fin de la nouvelle, le Narrateur laissait tomber ses vêtements de narrateur à la suite des critiques de ses proches, vexés d’être décrits « par leurs faiblesses » et choisissait de cesser d’être écrivain pour « vivre ». Ici, il est effacé et laisse le soin à d’autres de narrer, telle la discrète Edith qui s’épanouit et se métamorphose au fil du récit en potentielle future écrivain. N’est-ce pas un aveu d’échec pour lui ? L’acte d’écrire n’est-il pas ce qui le rendait justement vivant ?

Est-ce qu’il n’y a pas chez tout écrivain, cette tentation ambiguë de ne plus avoir besoin d’écrire pour se sentir complet ? Cet étrange sentiment que le talent d’artiste n’est pas exactement un plus, mais une trouvaille destinée à remplacer un manque (on y revient), une impossibilité, à compenser une sorte de handicap en somme ? De la même manière qu’étant une fumeuse invétérée, j’essaie parfois de m’imaginer ce que c’est que de vivre sans fumer et ne parviens pas à me le représenter, j’essaie parfois d’imaginer ce que c’est que vivre heureux sans écrire, et je suis effrayée de ne pouvoir le concevoir clairement.

Les références littéraires (à des écrivains ou des personnages de roman) sont nombreuses. Certains écrivains investissent même le récit, comme Ezra Pound qui intervient telle une sorte de figure tutélaire ou d’inspirateur. Est-ce une manière pour vous de rendre hommage à des auteurs et à leurs œuvres ?

Oui, absolument. Je dois tant à la littérature, tant aux écrivains qui m’ont rendue si heureuse et peut-être même sauvée, que je tiens à les nommer sans cesse et à les remercier jusqu’à la fin de mes jours. Il me semble que je pourrais écrire un livre disant : merci à, et il y aurait la liste des noms de tous les auteurs qui m’ont apporté du bonheur, de la paix, de la consolation, de la force, de la foi, un peu plus d’intelligence, du courage, de la tendresse, de la confiance, du talent et de la joie.

« L’action » en tant que telle du récit semble avoir peu d’importance et cède la place à une réflexion métalittéraire qui se détourne du champ fictif pour s’interroger sur l’acte même d’écriture. Peut-on dire que vous rejoignez en cela le Beckett de Comédie, et peut-être plus encore Malone meurt, auteur à qui vous dédiez d’ailleursune nouvelle, Quand meurt un parent proche ?

Je serais très flattée de rejoindre Beckett où que ce soit. Je me rappelle avoir pensé à lui quand j’écrivais Grande tiqueté, à cause de ces trois vagabonds qui se promenaient sur la lande en proférant ici et là quelques insanités ou vérités. Oui, bien sûr, mes romans ne sont pas des romans puisqu’ils ne racontent pas une histoire. Il n’y a pas d’intrigue, ni même de sujet, ni vraiment de personnages, au fond. Tous les personnages sont des fantômes, ou des masques, des poupées, des figures de théâtre, des vignettes. Sauf dans deux livres, Un Chapeau léopard et Les Débutants, où j’avais essayé de faire autre chose, de moins traiter avec les fantômes et de rejoindre un monde plus vivant. Mais j’ai abandonné ces tentatives et je n’y reviendrai pas car elles ne m’ont pas contentée. J’ai découvert, livre après livre, qu’en effet on pourrait dire que mon « sujet », c’est ce questionnement sur l’acte d’écrire et peut-être aussi sur cette « étrange manière de vivre », comme le dit Vila-Matas, qui est celle d’un écrivain.

Avez-vous déjà été tentée, à l’instar de Beckett justement ou de Pirandello (on pense ainsi à Six Personnages en quête d’auteur en lisant votre ouvrage), à l’écriture pour le théâtre ? Ou estimez-vous que votre écriture ne peut trouver sa forme la plus aboutie que dans l’exercice romanesque, du conte ou de la nouvelle, et ce, dans un format toujours court ?

J’ai très souvent été tentée par le théâtre, il me semble que peu à peu j’y arrive, et ce sera une conquête énorme pour moi. Car c’est une vraie névrose qui m’a empêchée d’y parvenir. D’abord l’impression fausse et bête qu’il faut avoir des connaissances techniques pour écrire du théâtre, mais surtout, en dessous de cela, bien cachée, la passion qu’avait mon père pour le théâtre, que j’évoque sans doute pour la première fois dans Notre si chère vieille dame auteur. Cette passion me faisait un peu peur car ce n’était pas seulement un goût vif pour le spectacle (nous allions beaucoup à La Comédie Française), pour certaines actrices extraordinaires (Edwige Feuillère ou Maria Casarès), pour les textes superbes de Racine, Giraudoux ou Claudel. C’était plus trouble, plus étrange, et je ne peux évoquer cela que dans la fiction.

La première impression qui saisit le lecteur est celle du brouillage des repères, temporels et spatiaux, des différents types de narration et niveaux de récit. Comme si mémoire et imagination, expérience vécue et rêve, réalité et fiction se confondaient. Est-ce ainsi, selon vous, que la littérature doit pouvoir se comprendre ?

Ceci, c’est ma manière à moi, c’est aussi celle de certains cinéastes il me semble, et en particulier Fellini, mais j’admire quantité d’œuvres littéraires qui ne sont pas du tout faites comme cela. Je crois qu’en ce qui me concerne, j’ai toujours lu et même vécu dans cette confusion qui n’est pas un trouble mais au contraire un espace lumineux, où, comme vous le dites, mémoire et imagination, expérience et rêve sont de même nature, de même qualité, s’accordent et vivent ensemble au point qu’on ne sait plus très bien parfois qui est mémoire et qui est imagination, qui est rêve et qui est expérience vécue. Ce que cette disposition mentale a de particulier, c’est qu’elle assure une sorte de joie et de tranquillité perpétuelle. Et puis une sorte d’isolement aussi. Dans ce « pays-là », nul ne peut venir vous déranger.

Vous venez d’évoquer Fellini. L’œuvre de David Lynch vient également à l’esprit et l’une des répliques du protagoniste de Lost Highway (« J’aime me souvenir des choses à ma façon, pas nécessairement de la façon dont elles se sont produites ») rejoint ce que vous écrivez : « C’est ainsi que les souvenirs disent parfois exactement le contraire de ce qui a été vécu, à un détail près ». Peut-on dire que Notre si chère vieille dame auteur est un long souvenir déformé, incertain, de l’expérience vécue ?

Ce serait en tout cas une belle définition et un beau titre : Un long souvenir déformé. Sauf que je ne crois pas qu’il s’agisse de déformer le souvenir, mais au contraire, parce qu’il est toujours faux, toujours inexact, de le former et de le constituer. Ce serait cela entre autres, la fiction : non pas retrouver le souvenir (on n’est pas en psychanalyse), mais littéralement le créer, l’établir, le construire. Comme si, en dehors de la fiction, il ne pouvait être que trouble, diffus, informe et trompeur.

Quel rapport entretenez-vous avec le cinéma, comme « monde des images1 », et pensez-vous que la phrase de Cocteau dans le Testament d’Orphée : « Le cinématographe permet de montrer avec la rigueur du réalisme les phantasmes de l’irréalité » s’applique, si on l’adapte à la littérature, également à votre œuvre ?

Avant l’invention d’Internet, quand j’habitais près de la rue des Écoles à Paris, où il y avait (et il y a toujours, grâce à Dieu !) trois cinémas d’art et d’essai dont le Champo, et une dizaine d’autres autour, j’allais au cinéma trois à quatre fois par semaine. J’ai donc d’abord vu pendant des années essentiellement des chefs-d’œuvre devenus des classiques. Il y a dix ans, quand j’ai commencé à regarder des DVD sur mon ordinateur, et avec la même fréquence, parfois même plus souvent, j’ai découvert que j’étais un peu fatiguée du sublime et que j’avais envie de films bien faits, intelligents mais pas plus, parce qu’ils agissaient sur moi comme un tranquillisant. Le cinéma est devenu mon valium, ou une sorte de drogue douce. Il y a des conditions assez précises pour que cela fonctionne ainsi : il faut qu’il y ait des femmes dans le film, et de jolies femmes, bien habillées. Le cinéma m’a toujours servi à scruter la féminité. Je pense d’ailleurs que c’est un de ses rôles. Il faut que le dialogue soit intelligent. Et s’il y a de l’élégance, c’est encore mieux, alors je peux être embarquée. Je me rends compte que je pourrais vous parler en détail de centaines d’images de films. Non pas de scènes ou d’histoires. Mais d’images qui se sont à jamais inscrites en moi. Quant à la définition de Cocteau faisant du cinéma une sorte d’inversion, oui, j’imagine qu’elle pourrait s’appliquer à mon travail.

Vous avez expliqué par le passé que l’écriture de chacun de vos livres commence par une image. Quelle a été cette image dans le cas de votre ouvrage ?

Celle du narrateur dans un grenier. En fait, j’ai cette image depuis très longtemps en moi, environ vingt ans. Je l’ai souvent repoussée comme début de livre, parce que je trouvais que c’était un mauvais début de livre, trop abstrait, trop symbolique. Moi, j’adore les débuts de livre où on tombe tout de suite dedans, comme chez Simenon par exemple, où dans la première phrase on a le lieu, la saison, la météo. Tous les livres commençant par : « Pierre se leva et ouvrit la fenêtre, le soleil de juillet inondait déjà la rue, il se dit qu’il allait visiter la ville et découvrir enfin Nevers », me plaisent d’emblée. Hélas, juste avant de commencer Notre si chère vieille dame auteur, je n’avais strictement aucune autre image de départ que celle de mon narrateur dans un grenier. J’ai combattu celle-ci, je me suis escrimée à en trouver d’autres, mais nulle ne me donnait à ce point envie de raconter une histoire. Alors je me suis dit, tant pis, ce n’est pas un début idéal, je vais perdre beaucoup de lecteurs dès les premières phrases, mais je vais écrire mon histoire. J’ai été contente de trouver le merveilleux texte de Sterne que j’ai mis en exergue. Je me suis dit : le lecteur va être si ensorcelé par ce texte de Sterne qu’il va avaler les premières pages de mon livre sans trop se rendre compte qu’elles sont bizarres. J’ai pensé à des ruses, aussi, pour accrocher le lecteur en dépit de ces premières pages arides : j’ai pensé que je pourrais, comme dans les romans du XVIIIe, faire des chapitres avec de petits résumés du chapitre sous le numéro du chapitre. Et puis j’ai trouvé que c’était un peu tricher avec le lecteur. Et puis que je n’étais pas du XVIIIe siècle.

En plus de l’image, un événement particulier a accompagné le début de votre processus d’écriture : alors que votre ouvrage traite d’un manuscrit perdu et inachevé, vous avez vous-même perdu des pages de votre manuscrit par un caprice d’ordinateur. Dans quelle mesure cet incident a pu être une source d’inspiration et comment avez-vous entamé le processus de réécriture ?

Quelle peur panique quand j’ai perdu ces douze pages ! D’autant que je ne peux pas réécrire un passage perdu puisqu’il ne s’agit pas de faits racontés mais d’une langue en train de raconter, et cela ne peut avoir lieu qu’une fois, pas deux. J’ai alors usé d’une vertu familiale légendaire dans ma famille, selon laquelle nous sommes médiocres dans les petites choses de la vie mais remarquables dans le drame. J’ai fait taire ma panique, j’ai tout mis en œuvre en moi pour trouver une solution d’urgence, et c’est à ce moment-là que j’ai vraiment conçu mon livre, imaginé une vieille dame écrivain mourante, un manuscrit plein de trous, et une équipe de sauveteurs pour rétablir le manuscrit et la vieille dame auteur. Vous savez, je crois tellement en la littérature, qu’il me suffit d’écrire : je suis sauvée, pour être sûre que je vais l’être…

Votre roman est une suite de mises en abyme, de récits imbriqués tels des poupées russes. Ce que nous faisons en est l’illustration : l’intervieweur (moi) interviewe l’auteur (vous) qui a un écrit un ouvrage sur un intervieweur (le réalisateur) interviewant un auteur (la vieille dame) qui a composé un manuscrit parcellaire sur des éléments tirés de sa vie. Vous avez reconnu vousinspirer parfois d’échanges, d’entretiens, pour les utiliser dans votre œuvre. Dans quelle mesure la rencontre dans la réalité peut-elle nourrir la fiction ?

Ce n’est pas exactement que je m’inspire d’échanges et d’entretiens, c’est plutôt que des entretiens avec des interlocuteurs qui posent des questions passionnantes, comme vous, m’ouvrent des portes. Vous avez par exemple posé cette question sur le théâtre, qui m’a frappée, et je sais que cela va faire son chemin en moi, ouvrir une réflexion, assurer une avancée, peut-être même me faire écrire une pièce. Je dois énormément à la parole de l’autre, au dialogue. Je me rappelle très bien quand j’ai remarqué cela. Je devais avoir dix-sept, dix-huit ans. Je me revois même à l’endroit précis où soudain j’ai réalisé combien les questions (intéressantes) qu’on me posait, ouvraient des voies.

On lit dans une de vos nouvelles : « C’est ainsi que je devrais écrire, comme s’il s’agissait d’un jeu2 ». Peut-on lire justement Notre si chère vieille dame auteur comme un jeu de chausse-trapes, d’enquêtes à la Sherlock Holmes (que vous mettez justement en scène dans une autre nouvelle) pour démêler les fils de la narration ? Ou estimez-vous que le plaisir de lecture consiste justement à se perdre comme Alice au Pays des Merveilles3, au profit d’une approche sensorielle ?

Mais je n’imaginais pas du tout que le lecteur pourrait se perdre ! Et moi, comme lectrice, je n’aime pas du tout être perdue. Bien au contraire, en lisant, j’aime savoir exactement où je suis. C’est en parcourant les premiers articles des journalistes et lors des premières rencontres autour de mon livre que je me suis rendu compte que pas mal de lecteurs se sentaient dans mon livre un peu comme dans un labyrinthe. J’ai cru comprendre que c’était parce que les morts et les vivants y étaient sur le même pied, le passé et le présent simultanés, l’imagination des uns et l’expérience des autres sur le même registre. Évidemment, à moi, cela semble assez naturel… Cela dit, votre question me fait penser à l’une de mes nouvelles d’Au cœur d’un été tout en or, qui s’appelle : C’est une hypothèse, où le narrateur finit par être arrêté et interrogé par la police parce qu’il passe son temps à poser des pièges, « des collets meurtriers » …

Un exemple qui montre bien que la torsion entre réalité et fiction peut être, à votre corps défendant, malicieusement piégeuse : dans son manuscrit, la dame auteur évoque « une rue curieusement dénommée rue des Sœurs-Serre ». Il s’agit bien sûr d’un clin d’œil à votre patronyme. Si la rue des Sœurs-Serre est fictive, il existe une rue des Sœurs dans le village de Serres (Hautes-Alpes). Que cela soit intentionnel ou dû au hasard importe peu, il s’agit du plaisir qu’on tire de cette lecture où l’on ne parvient plus à délimiter le vrai du faux.

Je trouve très drôle cette vérification. De mon côté, je fonctionne un peu à l’inverse. Lisant les mots Saint-Pétersbourg dans un roman de Dostoïevski, ma première idée sera que Saint-Pétersbourg est inventé par l’auteur et n’existe pas. Cette rue des Sœurs-Serre s’est construite tout simplement : je suis passée un jour dans une rue qui montait avec ma jeune sœur, très peu de temps avant sa mort. Nous étions gaies et nous entendions bien ce jour-là. Je l’ai photographiée dans cette rue. Depuis, chaque fois qu’il y a une rue qui monte quelque part, même dans un de mes romans, c’est la rue où nous étions gaies et vivantes : la rue des Sœurs-Serre.

Sans multiplier les exemples, on peut terminer en mentionnant le jeu (là encore) sur les langues : l’équipe du réalisateur joue à dialoguer dans une langue inventée. Mais vous précisez que ce n’est justement pas un jeu car « Madame notre si chère vieille auteur avait déjà écrit un livre en langues ». C’est le cas avec Grande tiqueté, un de vos précédents ouvrages. La différence réside dans le fait qu’ici, la langue inventée est le révélateur d’un fragment de discours amoureux entre ses locuteurs.

Vous savez, j’ai l’impression qu’au fond j’écris toujours dans une langue inventée. Et ce que vous me dites du discours amoureux me fait penser à une phrase de Larbaud dans Enfantines qui m’avait beaucoup frappée, selon laquelle (je ne saurais hélas la citer de mémoire), quand on écrit, on écrit toujours à un ami idéal, autrement dit à celui qui parle votre langue.

Le jeu appelle la question de l’identité du « je » (l’homophonie n’est pas peut-être pas un hasard) : qui est « je » ? Peut-on y voir de l’autofiction ? Ou, plus précisément, un « portrait de l’artiste en », sur le modèle du Portrait de l’artiste en jeune singe de Michel Butor (à la suite de Joyce et Dylan Thomas) qui rénovait déjà la forme et le contenu autobiographiques ?

J’avais pensé à appeler mon recueil de nouvelles : Portrait de l’artiste en jeune femme, mais j’y avais renoncé parce que cela m’embarrassait vis-à-vis de Joyce et de Dylan Thomas. Mais oui, c’est bien ce personnage-là qu’il faut entendre, ce clown tel que l’avait montré l’extraordinaire exposition de Jean Clair en 2004 au Grand Palais : Portrait de l’artiste en clown.

La promenade est un thème majeur dans votre ouvrage (dès la citation de Sterne en exergue. Les personnages échangent aussi beaucoup en marchant). En règle générale, le voyage, le mouvement, sont toujours très présents. Etes-vous vous-même un écrivain voyageur et quelle importance le dépaysement occupe-t-il à vos yeux ?

Non, je ne suis pas du tout un écrivain voyageur. Même si j’ai pas mal voyagé, surtout entre vingt et quarante ans, de l’Inde à l’Australie, du Mexique à l’Afrique, mes séjours à l’étranger ont toujours été courts (deux semaines au maximum), et bizarrement je ne me suis jamais vraiment intéressée à ce que je voyais. Je crois que c’était juste l’expérience de me trouver ailleurs, très loin de chez moi, qui me plaisait. La seule chose intéressante, c’est que cela me permettait de considérer de loin mon mode de vie quotidien et d’envisager d’y apporter des modifications. Ce que bien sûr je ne faisais pas une fois rentrée. Pour la promenade, c’est très différent. Oui, je me suis énormément promenée à pied sur des chemins et à travers des prés, surtout dans ma région familiale du Cantal mais dans d’autres régions aussi, et en dehors de lire et d’écrire, c’est une de mes activités préférées.

Vous évoquiez dans une nouvelle précédente la peur d’« un tunnel où tout rétrécit et s’assombrit » à l’issue duquel se trouverait la mort. Dans Notre si chère vieille dame auteur, la mort (la vieille dame auteur est moribonde) et la symbolique du tunnel4 sont très présentes. Ici, le tunnel est vert (couleur d’espérance ?) et le « twist » final laisse le lecteur sur une note joyeuse, optimiste. Peut-on y voir un cri de victoire sur la mort ?

Je crois. Et c’est d’ailleurs l’entreprise de tous mes livres. Avoir le dessus sur elle.

Entretien mené par Guillaume Narguet

Notes

1 Antonin Artaud dans La Coquille et le Clergyman de Germaine Dulac (1928)

2 « A minuit, derrière chez toi » in Au Cœur d’un été tout en or : […] Je me dis qu’au fond, c’était ainsi que je devrais écrire. Comme si je n’étais pas écrivain. Comme s’il n’y avait aucun enjeu professionnel dans le fait d’écrire et qu’il s’agissait seulement d’un jeu, d’une expérience amusante. Je me souviens d’un texte de Giacometti sur son enfance que j’avais trouvé superbe et qui m’avait paru atteindre cette superbe justement parce que Giacometti n’était pas écrivain. » (page 149)

3 « Au centre de chaque grand livre, il y avait un puits où se jeter, non du tout pour mourir mais pour s’y engouffrer et déboucher ailleurs. »

4 « Tandis que Hans recommençait à regarder par l’ouverture que je voyais bleu vif (la couleur du ciel), je me suis mise à être parcourue de « tunnels de verdure », c’était trop drôle. C’était comme des galeries qui se creusaient en moi à toute vitesse, parfois s’effleurant l’une l’autre, mais allant chacune bon train. C’était un réseau qui n’est ni celui des veines, ni celui des nerfs, mais un autre dont j’ignore le nom scientifique et même s’il en a un. » (page 23)