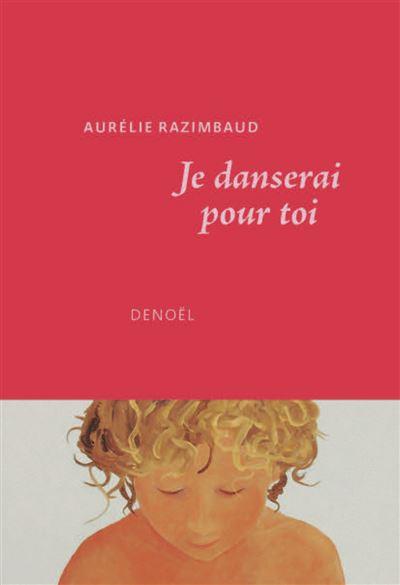

La littérature témoigne, interroge, cherche à saisir l’indicible. Je danserai pour toi est un de ces romans qui relate une expérience infiltrée par l’attente et la peur à chaque instant. L’ouvrage retrace la naissance d’Hadrien, atteint d’une malformation cardiaque sévère et la lutte de ses parents contre un contre-la-montre imposé par le diagnostic médical. L’écriture se fait au contact du réel, plongeant au cœur du quotidien hospitalier et rendant la menace omniprésente.

Je danserai pour toi suit la trajectoire d’une mère confrontée à la maladie de son fils Hadrien, né avec une malformation cardiaque qui réduit son espérance de vie à quelques mois. Contre les prédictions médicales, l’enfant survit trois ans mais dans cet espace incertain entre la vie et la mort, ses parents refusent d’attendre passivement l’inéluctable. L’hôpital, ancrage malgré la tempête, se fait lieu de résistance, permettant à l’amour de se construire malgré l’urgence. Parallèlement, la narratrice est aussi hantée par la mort de son frère Guillaume, survenue un an avant la naissance d’Hadrien, et le récit tisse un lien entre ces deux disparitions. La mémoire s’accroche aux objets, aux gestes, aux détails du quotidien, cherchant à fixer ce qui, fulgurant, disparaît. Après la mort inéluctable d’Hadrien, l’écriture devient le dernier refuge contre l’oubli, une tentative de préserver ce qui s’efface, sans chercher à combler le vide ni à donner un sens à l’inacceptable.

Une immersion dans l’urgence et l’angoisse

Le récit s’ouvre sur l’accouchement de la narratrice à l’hôpital Necker, un moment qui aurait dû être l’incarnation de la joie, mais qui se mue aussitôt en angoisse : la mise en place des tuyaux, l’absence de pleurs, la distance imposée entre la mère et son enfant instaurent une tension qui ne faiblira jamais. Ces phrases annoncent cette bascule brutale : « Cela n’arrivait pas. Cela n’arriverait peut-être jamais. En moi, dans mes bras, il n’y avait plus rien. » Le personnel médical entoure dès lors l’enfant, prend les décisions sans délai, reléguant la mère à un rôle d’observatrice impuissante : ce qu’elle croyait être un début devient une lutte contre le temps, les secondes posées sur ses épaules pesantes comme des menaces diffuses et perpétuelles.

Dès les premiers jours de la vie d’Hadrien, l’incertitude domine. Maintenu en vie par des machines, les diagnostics restent flous et les perspectives sinistres : « Avec un cœur dans cet état… c’est une question d’heures. » L’énoncé résonne comme un verdict, inéluctable. Pourtant, contre toute attente, Hadrien continue de respirer. Du fait de ce miracle venant bouleverser le cours du réel, une temporalité nouvelle se crée, faisant de l’attente la condition d’existence et de survie des parents, mise en péril par la possibilité de la mort, latente et dictatoriale.

Après la mort, l’écriture devient le dernier refuge contre l’oubli, une tentative de préserver ce qui s’efface, sans chercher à combler le vide ni à donner un sens à l’inacceptable.

Le spectre du passé : deuils qui se superposent

La lutte pour la survie d’Hadrien s’entrelace avec un deuil récent : la mort du frère de la narratrice, Guillaume, dans un accident de moto. Cette perte sature le texte et structure son rapport à la temporalité. L’enfant naît un an après ce décès, créant un rappel traumatique troublant : « Mon fils est né le 10 juillet. Il faisait nuit. […] Un an et quelques jours plus tôt, mon frère était allongé sur le dos, dans l’herbe pelée qui bordait une route nationale. À midi, ce jour-là, il avait cessé de respirer. » Cette symétrie crée une boucle où passé et présent dialoguent en permanence. Le traumatisme de la mort de Guillaume ne s’efface donc jamais et resurgit dans les moindres détails du quotidien, rendant l’épreuve d’Hadrien encore plus vertigineuse. Ce deuil inscrit la narratrice dans un cycle qu’elle reconnaît et redoute. Lorsqu’elle revit, mobilisant une mémoire involontaire, le premier Noël passé sans Guillaume, elle comprend qu’un processus similai...