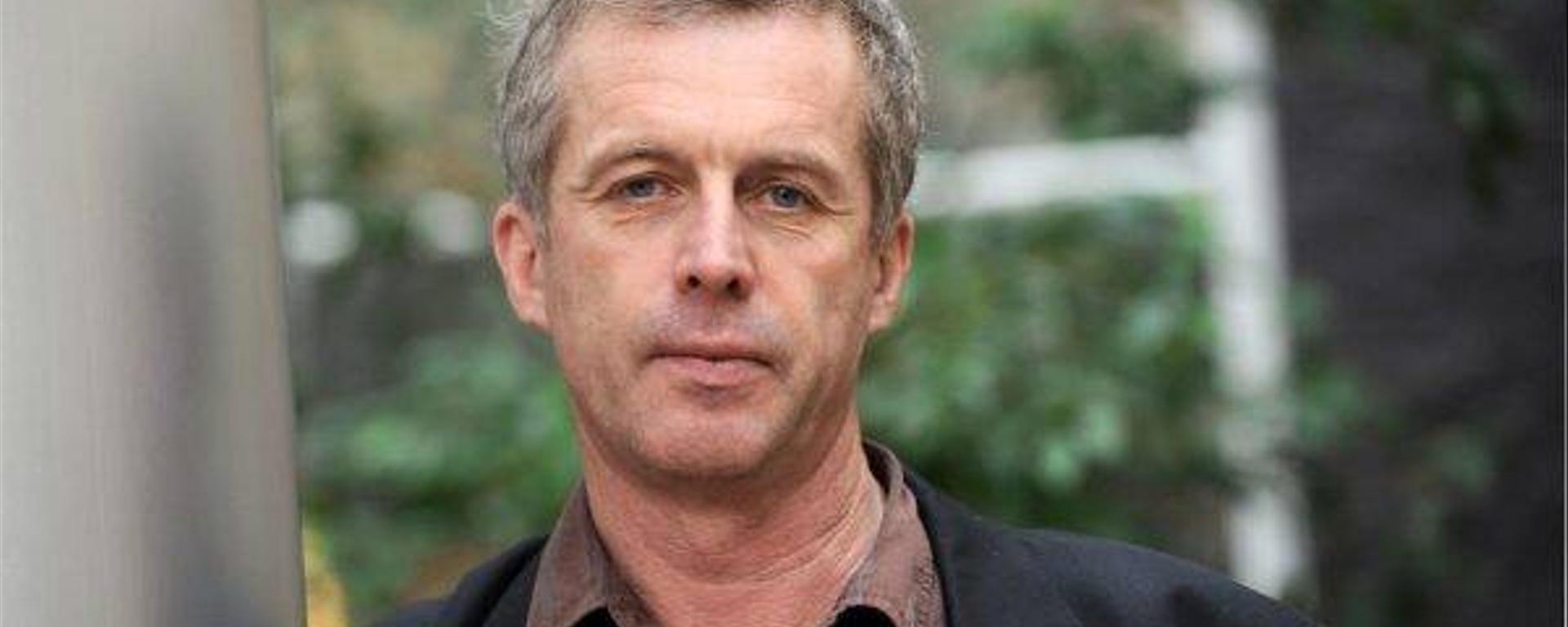

L’ancien professeur de philosophie Bruno Dumont n’a pas pu renier ses années de maïeutique et ses premières amours théoriques. On a souvent fait remarquer à brûle pourpoint le climat spirituel de ses films, leur indéniable épaisseur conceptuelle, mais on n’a pas toujours apporté de l’eau à ce moulin intuitif. C’est ce que nous essayons de faire ici, en réfléchissant aux séries P’tit Quinquin et CoinCoin et les Z’inhumains, en passant aussi par le film Flandres et en évoquant très brièvement d’autres de ses œuvres, comme pour espérer de futures cogitations sur ce cinéma français devenu peu à peu inclassable et unique.

Toute la filmographie de Bruno Dumont semble préconiser un licenciement des réflexes moraux au profit d’un sincère acquiescement à la nécessité.

Au demeurant, c’est toute la filmographie de Bruno Dumont qui semble préconiser un licenciement des réflexes moraux au profit d’un sincère acquiescement à la nécessité. La grande musique des stoïciens et de Nietzsche n’est pas loin et il n’est pas difficile de caractériser les publics franchement rebutés par de telles propositions. En définitive, ceux d’entre nous qui sont assoiffés de condamnations, de mises à l’index, d’énigmes toujours résolues et d’esprit tendrement démocratique, ceux-là ne peuvent pas être satisfaits par les fréquentes ellipses de Dumont, ni par le triomphe aristocratique de l’individualité, celle-ci étant imperméable à toutes les fictions régulatrices des lois judiciaires et morales. On a donc l’impression que depuis le début de sa vie créatrice, Bruno Dumont bâtit un plébiscite pour le repli des anathèmes et l’agrément de toutes les formes de vie, dût-il parfois crevasser les parapets spirituels du public et en payer le prix de l’impopularité, comme l’ont fait les œuvres souvent déconcertantes de Michael Haneke, Lars von Trier ou Larry Clark et plus récemment, plus fraîchement aussi, dans cette même veine régalienne, celles de Yórgos Lánthimos, Carlos Reygadas ou Michel Franco[i].

La puissance de la fatalité

Flandres : la guerre du désir

Partout dans ces Flandres la guerre s’invite et chante le glorieux combat duquel peut jaillir et se maintenir l’univers

L’attitude retenue de Demester vérifie la guerre permanente qui se joue dans le monde naturel, avec ses chocs tour à tour timides ou exubérants. La paix n’est qu’une invention des hommes et partout dans ces Flandres, jusque dans la frondaison des arbres remuée par la brise, la guerre s’invite et chante le glorieux combat duquel peut jaillir et se maintenir l’univers, cet ancestral Polemos autrefois postulé par le clairvoyant Héraclite. C’est aussi la guerre du désir, les arènes dans lesquelles sont recrutés les garçons, soucieux de leurs glandes et peut-être heureux qu’une vulve ambulante les soulage fréquemment. Il y a de la sorte un dévouement spontané de Barbe. Elle se donne sans arrière-pensée, répondant aux montées de sève comme si elle était le printemps, la saison des franches éclosions et des épanouissements plus souterrains. Barbe s’approchant, sollicitant, signifiant l’appétit dans le non-verbal, elle aide ces terriens mal dégrossis à franchir leurs hivers respectifs. Elle est le devenir qui cavalcade dans cette portion de France et qui disculpe les hommes des noms d’oiseaux qu’ils recevraient s’ils étaient jugés par la civilisation pétrifiée de commandements. Elle-même se disculpe, sublime croquante, méta-roulure des champs, furieux destin que l’on dirait accouché de l’utérus d’une Grisélidis Réal, immense fille de mauvaise vie du septième art qui fait relativement écho à Temple Drake et absolument référence à Caddy Compson, deux femmes issues du sensationnel cerveau de Faulkner et que l’on rencontre pour celle-ci dans Le bruit et la fureur, et pour celle-là dans Sanctuaire.

La grâce énigmatique de Barbe

Puis la guerre du désir se poursuit dans l’occasion de la guerre à proprement parler : les garçons se sont engagés à combattre sur un front étranger, dans un pays désertique où la jaunisse du panorama le dispute à la verdeur des Flandres originelles. Sitôt les conscrits flamands éclipsés sur les champs de bataille, pour la plupart anciens valets de Barbe, ceux qui voudraient maudire cette dernière parce qu’elle s’acharne à se faire prendre par des verges trop pleines se trompent. Elle sait aussi se retenir et elle le prouve en repoussant pieusement un homme qui l’aime pour de vrai, ou, en tout cas, qui l’aime pour des raisons socialement licites. Cette abstinence inattendue confirme que la nature ne fait rien en vain, car Barbe, en sa rythmique et sa parlure, ne saurait enfreindre les harmonies cosmiques qui président à toute sa personne. A-t-on jamais vu des aigles s’accoupler avec des grenouilles ? Des sommets enneigés se pencher subitement vers la vallée ? Des séquoias se préoccuper des arbustes ? Quoique la nature suppose la conspiration des parties dans le Tout qui la circonstancie, elle n’est pas non plus exagérément grotesque et elle administre à chacune de ses ramifications un site où le tout et le n’importe quoi ne sont pas admissibles. Par conséquent, lorsque Barbe repère l’amour que lui porte ce soupirant particulier, lorsqu’elle le sent avec ce nez sidéral que vante Nietzsche[iii], elle ne peut faire autrement que se dérober, sans quoi elle accomplirait un mouvement blasphématoire dans l’innocence du devenir. Elle briserait la symphonie du divin et elle s’abîmerait dans le profane des mondes médiocres, là où certains font l’amour une seule fois pour proclamer leur supériorité, après quoi ils débarrassent le plancher, tandis que Barbe ne fait pas exactement l’amour, ceci dans la mesure où ses copulations tiennent plutôt lieu des atomes crochus, des accointances énigmatiques de la matière, pour ne pas dire des vibrations crochues fatalement inexplicables. Quelle grâce, donc, dans cette ondulation de Barbe qui frôle son nouveau courtisan et qui décampe ailleurs après avoir senti qu’elle ne pourrait dignement s’enrouler dans ses ondes ! Elle n’est clairement pas la « pute » que certaines rumeurs diégétiques revendiquent, ni la traînée que plusieurs membres des publics inconsistants auraient tendance à vouloir identifier. En effet, si elle avait couché avec ce garçon un tantinet opportuniste, elle eût engendré de la souffrance puisqu’elle n’aurait pu manifester l’amour tant espéré par le réprouvé, c’est-à-dire l’amour codifié par les normes, l’union captive des corps qui mène au mariage, à l’épuisement, à la rage de la propriété[iv].

Barbe, pythie égarée sur une planète essentiellement philistine, est comme un morceau de cire sur lequel s’inscrivent à perpétuité aussi bien les démesures humaines que les limpidités de la nature

Barbe, disons-le à présent, incarne l’unique personnage innocent du film, le point d’ancrage du Polemos où la fornication, par exemple, articule un antagonisme vital, nécessaire à l’activité cosmique, alors que tous les autres ou à peu près se font progressivement contaminer par des guerres moins prestigieuses, en l’occurrence des guerres culturellement déterminées, destructrices, aux antipodes des conflits naturellement fomentés, édificateurs. Les mâles perdent la souveraineté du désir sauvage lorsque celui-ci passe au tamis d’une guerre politiquement administrée. Dès lors ils se méprennent en violant collectivement une moudjahida, s’imaginant que c’est encore l’expression du désir, alors même que c’est la guerre qui les détourne de la nature oblative et les assujettit à une culture de la colonisation à outrance, prétextant un épouvantable irrédentisme envers le corps féminin. À l’inverse de Barbe, dont l’existence clame à toute heure la dépossession et l’indépendance naturelles, les garçons, et à plus forte raison Demester, découvrent peu à peu le sentiment néfaste de la possession, catalyseur de la jalousie. Certes moins raffiné que le narrateur proustien et beaucoup moins retors dans ses stratégies, Demester, à sa façon hargneuse, écrit sa version de La prisonnière et il ourdit dans ses muscles et dans le secret de ses testicules le plan qui le verra séquestrer sa rustique Albertine.

La mémoire des nerfs

Barbe est le symptôme d’une vie curieusement bonne qui ne prend pas pour étalon de mesure les artifices de la civilisation mais qui s’appuie sur les colonnes du temple de la nature, avec son lot de turbulences et de mystérieuses décélérations.

Finalement, Barbe est comme un morceau de cire sur lequel s’inscrivent à perpétuité aussi bien les démesures humaines que les limpidités de la nature, pythie égarée sur une planète essentiellement philistine, corps-archive de tous les dynamismes à l’œuvre dans l’univers, mémorial tendineux, ultra-somatisant, emblématique de cette mémoire des nerfs que Nietzsche a sagacement perçue[v]. Si, à la longue, le temps politique fera son devoir de mémoire et amorcera des oublis sélectifs dans ses discours commémoratifs, la chair de Barbe, ambassadrice vivante du devenir, ne peut totalement oublier ces lacérations spécifiques – ces blessures de guerre si éloignées de la polémologie héraclitéenne et qui en répondent pourtant, vouées à rejoindre une histoire a-séquentielle de l’affectivité universelle où tout a pu générer une trace. En revanche, elle peut les pardonner, et c’est le principe même du devenir qui déglutissant tous les étants, les associe in fine à l’Être qui se relance éternellement dans une imprévisible reconfiguration des formes naturelles. Rien n’est perdu, rien ne se crée vraiment et tout est constamment transformé, on connaît la chanson de cette chimie du monde. Au reste, l’hypermnésie somatique de Barbe relève de l’étant, et elle aussi, un jour, sera cueillie par le devenir per se – à ce moment-là resplendira le pardon absolu, l’amnistie un peu dérangeante qui outrepasse les décrets d’un dieu, et d’autres Barbe émergeront périodiquement de l’Être pour avertir quelques étants de leurs itinéraires acosmiques, fût-ce avec des façons insolites. En ce registre, Barbe est peut-être une espèce d’entre-deux : à mi-chemin du devenir impalpable et des inerties terrestres où les mentalités sont médusées, donc ni entièrement amorale comme la nature et ni conceptuellement morale comme les conduites à suivre figées dans des missels, elle est hypothétiquement la mandataire des sentiments moraux, ces puissances indécelables qui précèdent l’action et qui pourraient bien participer des forces inhérentes au devenir[vi]. Autrement dit, le rôle de Barbe se situe entre l’amoralité suprême et la moralité constituée, quelque part dans une députation qui rejette les moralines et qui néanmoins n’est pas tout à fait hors d’atteinte, auquel cas elle ne pourrait symboliser quoi que ce soit pour les vivants que nous sommes. Disons qu’elle est le symptôme d’une vie curieusement bonne qui ne prend pas pour étalon de mesure les artifices ou les duplicités de la civilisation, mais, au lieu de cela, elle s’appuie sur les colonnes du temple de la nature, avec son lot de turbulences et de mystérieuses décélérations.

C’est pourquoi elle ne répudie pas André Desmester lorsqu’il revient de la guerre. Après qu’elle lui a montré qu’elle avait tout senti, qu’elle avait tout vu par le biais de son système nerveux, le grossier Demester se trouve provisoirement incrédule, puis il se rallie à l’évidence de cette nature extralucide, meilleure juge que tous nos tribunaux et nos dogmes thésaurisés. D’une certaine manière, il est rapatrié dans l’innocence inaugurale du film, relaxé du vain combat qu’il a mené au désert, ressoudé à la terre superlativement sainte des Flandres. Le voilà prêt à proférer des sentiments d’envergure comme s’il avait été réveillé d’un affreux sommeil apathique. Relativement à ceci, ses « Je t’aime » conclusifs sont des preuves émouvantes de salut, un consentement à tout ce que Barbe enseigne involontairement, à tout ce qu’elle est, comme s’il s’acceptait désormais en tant que force exclusive de la nature, fragment cosmique pleinement épanoui et revenu de ses errements, de ses trajectoires aberrantes. Vivons et laissons vivre Demester, pourrions-nous affirmer, parce qu’il n’est pas moins respectable que nous autres, d’autant plus qu’il a maintenant acquis une orbite véridique au contact de Barbe.

Le Mal, un mythe structurant

Quel besoin alors de menotter celui que l’on a pris pour le Diable ? Quelle utilité de fabriquer une potence pour théâtraliser l’exercice d’un État punitif

Quel besoin alors de menotter celui que l’on a pris pour le Diable ? Quelle utilité de fabriquer une potence pour théâtraliser l’exercice d’un État punitif ? On le faisait remarquer tantôt dans notre liminaire : la justice de Bruno Dumont ne ressemble pas à une peine de mort ou au marteau d’un juge impartial qui applique objectivement une jurisprudence, elle est, par contraste, une sorte de matrice où chaque étant se voit noué à un flux indomptable, engagé dans une nécessité qui scande à tout instant qu’il ne peut en être autrement. Il ne dépend donc pas de nous de modifier arbitrairement la dynamique en vigueur, et nos lois, nos traditions, nos préjugés, tout cela ne pourra jamais inverser le caractère implacable d’une chute d’eau, avec ses débits réglés sur les saisons, ses ondoiements ponctuels, ajustés, impératifs, ses fracassements plus ou moins flagrants. Ce sont là autant de mouvements impérieux, susceptibles uniquement d’être calculés par une intelligence omnisciente, soutenue, en sus, par un œil dilaté qui ne s’offusque pas des dissonances apparentes, des événements soi-disant inconvenants, car il s’agit d’un œil surhumain, délivré de l’illusion qui consisterait à prétendre que l’on peut instruire dans ce mécanisme une nuance de libre arbitre afin de corriger ce qui nous incommode[ix]. Cette vision panoptique est celle que possèdent Van der Weyden et Carpentier. Elle n’est pas désespérante étant donné que nous ne la possédons pas. Là où les gendarmes ont l’intuition d’une nécessité fascinante qui fraie un passage à l’étonnement, nous, à rebours, nous ne voyons que du hasard ou des possibilités, ce qui explique nos désarrois et nos humeurs variables, et ce qui devrait nous enjoindre à régénérer nos interprétations les plus sombres à partir de ce matériau royalement indocile, c’est-à-dire diablement étonnant aussi. Puisque nous n’avons pas la moindre idée de ce qui se trame dans les coulisses de l’univers, essayons plutôt d’y projeter de quoi rêver, de quoi nous subjuguer en propre.

La probable leçon de métaphysique de ce dénouement confondant, c’est que le Mal est assez solidaire du Bien, qu’il n’existe pas de Mal en soi et que la pire des crapules accomplit également l’intention parfaite de la nature.

En outre, les deux gendarmes ont compris d’instinct que le Mal était d’une manière ou d’une autre l’expression fébrile des masses pour définir une partie de la nécessité. Autrement dit, le Mal est la vérité éternelle qui refait surface aussitôt qu’un malheur frappe un homme, une communauté ou une nation tout entière, car il est encore plus commode de se sentir accablé par un démon que de pleinement reconnaître l’amoralité de tout ce qui arrive en ce bas monde. Rares sont les individus qui sont prêts à embrasser la vérité qui tue, celle qui, par exemple, fait d’un banquier un connaisseur plus aguerri de la vie, car il faut parfois du vice pour surmonter un coup de Trafalgar de la réalité[x]. À cet endroit précis, en l’occurrence à la fin de P’tit Quinquin, la vérité qui tue se traduit par le fait que le soleil, éblouissant et vaste, suffit à braquer sur le suspect la neutralité lumineuse d’une indispensable présence englobante. Ce que d’aucuns appellent le Mal, une fois que le rayon solaire le contient, ce n’est peut-être qu’un roseau pas même pensant, une feuille titubante dans le vent, l’essence même d’une vulnérabilité qui nous effraie tant elle penche vers ce que nous sommes aussi. La probable leçon de métaphysique de ce dénouement confondant, c’est que le Mal est assez solidaire du Bien, qu’il n’existe pas de Mal en soi et que la pire des crapules accomplit également l’intention parfaite de la nature.

La loi de la nécessité

L’ambivalence des hiérarchies morales devrait par conséquent nous souffler à l’oreille que toutes nos maximes, tous nos crédos, tous nos évangiles, ne sont en fin de compte qu’un maquillage pour dissimuler le fonds de nécessité qui gît en chacun d’entre nous

L’ambivalence des hiérarchies morales devrait par conséquent nous souffler à l’oreille que toutes nos maximes, tous nos crédos, tous nos évangiles, ne sont en fin de compte qu’un maquillage pour dissimuler le fonds de nécessité qui gît en chacun d’entre nous. D’où ces ricanements qui nous oppressent lorsque nous nous immergeons dans le cinéma de Bruno Dumont. Là-dedans, nous savons intimement que nous sommes tous de connivence avec le curriculum vitae du réel, comme les bourgeois de Ma Loute ne sont que le reflet à peine moins vrillé des cannibales installés de l’autre côté du rivage. Ce que Bruno Dumont nous montre en filigrane de façon insistante ces dernières années, c’est la fête holistique, la sortie des gonds du quotidien, la désinhibition, le point de bascule où l’identité sociale s’évanouit dans la saltation universelle. Il va beaucoup plus loin que le Grand Bal de l’Europe[xi] puisque sa caméra initie un Grand Soir qui pourrait être une Grande Aurore, un nouvel astre qui se lève, irradiant de son éclat des âmes et des corps enfin rassemblés, mouvants dans une Bildung après avoir été fixés dans une Kultur. L’enjeu principal de ces Panathénées généralisées se conçoit en tant que déchéance des ordres identitaires et proclamation d’une fraternité ondoyante. L’abolition des différences politiques insinue paradoxalement un pli davantage naturel dans l’individualité dansante. Les bons et les méchants sont dissous, les justes et les injustes sont émancipés des petites déterminations, chacun se réhabilitant au milieu d’un ordre majeur qui ranime l’espoir d’une société concordante. D’un point de vue freudien, il faudrait dire que la danse augurée par Bruno Dumont trahit l’énorme besoin d’amour de tous les hommes, et cela convertit les pulsions agressives d’antan en pulsions d’association inusitées. Il ne s’agit pas d’affirmer outre mesure que l’agressivité humaine disparaît complètement dans la danse, mais il s’agit de croire que tant que les hommes danseront, l’agressivité ne trouvera pas facilement son droit de cité parmi les valseurs infatigables.

Par le biais de cette linguistique palpitante, Dumont revisite à certains égards les aspirations poétiques de la Beat Generation, sillonnant la Côte d’Opale avec des personnages rédempteurs qui pourraient être des résurgences de Jack Kerouac et d’Allen Ginsberg.

Nous voulons supposer que les considérations précédentes s’appliquent à l’épilogue de CoinCoin et les Z’inhumains et qu’elles donnent du sens aux quatre épisodes de la saison. Lorsque Bruno Dumont crée une chaîne humaine où les morts et les vivants se tiennent ensemble, lorsque les chants d’outre-tombe se joignent aux musiques et aux dégaines carnavalesques, il conjure toutes les rigor mortis à dessein de cristalliser un geste intemporel de surprise-partie. À l’opposé d’une Ronde de nuit trop martiale et trop noire, Bruno Dumont propose une carmagnole en pleine journée, tous cieux ouverts et transitifs, dont l’essence révolutionnaire consiste à vaincre les lignes de démarcation qui rendent l’humanité partitive, mais, surtout, à faire tomber le cinquième mur qui sépare les morts et les vivants, comme si l’on accédait à un prolongement du théâtre de rue, à une espèce de théâtre du rut délesté d’une mauvaise concupiscence. Ce soulèvement de tous les corps sous-entend une apocalypse selon Dumont, divulguant un genre de cosmopolitique augmentée où la gendarmerie, les humains, les zombies et les extra-terrestres forment une coalition de tous les diables. C’est encore une manière habile de renvoyer dans les cordes le faux problème des migrants, lesquels apparaissent par intermittence dans cette suite du P’tit Quinquin, car les différences ne sont irréconciliables que pour ceux qui les ont érigées dans une politique de la mise en quarantaine. Il est souhaitable de changer de paradigme, voire de langage, pour ne pas confirmer les tendances sécessionnistes en grammaires séparatistes. Car souvent le langage se divise entre une langue des élites et une langue populaire, la première étant l’apanage des juges et la seconde le patois de ceux qui sont inexorablement convoqués sur le tabouret des accusés. Tant et si bien que le langage des législateurs, à la longue, est enclin à inventer des culpabilités là où il n’y a potentiellement que des grands désirs de vivre. Michel Foucault souligne parfaitement ce risque dans l’ultime partie de Surveiller et punir[xii], citant le Traité de droit pénal de Pellegrino Rossi, où « nos langues prudes, dédaigneuses, et tout embarrassées de leur étiquette » sont empressées de cataloguer péjorativement les locuteurs d’un « dialecte rude, pauvre, irrégulier, mais vif, franc, pittoresque de la halle, des cabarets et de la foire ». Cette nette adversité de langage a tout l’air de justifier qu’une partie de la population ne cesse de reprocher à une autre partie d’être effrontément vivante. Il semble aussi que les émissaires du dédain ne sachent pas vraiment de quoi ils parlent puisque leur langue ciselée se fatigue à contenir les sémantiques de la fête. Or ces dernières, échappant à tout tropisme d’artificialisation de la réalité, en disent long sur le monde et elles sont de ce fait plus proches des pulsations originaires, à quelques encablures du piédestal rythmique où se déchaîne toute vie digne de ce nom. C’est de cette langue particulièrement animée que Bruno Dumont se préoccupe dans P’tit Quinquin et CoinCoin et les Z’inhumains. Par le biais de cette linguistique palpitante, il revisite à certains égards les aspirations poétiques de la Beat Generation, sillonnant la Côte d’Opale avec des personnages rédempteurs qui pourraient être des résurgences de Jack Kerouac et d’Allen Ginsberg.

[i] Pour ce dernier, nous pensons surtout à son fulgurant Chronic, qui jetait un œil décapé de toute pruderie dans le quotidien des personnes en phase terminale.

[ii] Nietzsche, Le livre du philosophe (§ 80).

[iii] Nietzsche, Crépuscule des idoles (La « raison » dans la philosophie, § 3).

[iv] Bruno Dumont met en scène le cauchemar ascendant du couple dans le très mésestimé Twentynine Palms.

[v] Nietzsche, La généalogie de la mémoire, II (« Faute », « mauvaise conscience » et phénomènes apparentés).

[vi] Nietzsche, Aurore (§ 34).

[vii] Voici ce que l’on peut lire dans le Théétète de Platon (155 d), prononcé par Socrate : « S’étonner, la philosophie n’a pas d’autre origine. » Puis dans la Métaphysique d’Aristote (982 b 13) : « Ce fut l’étonnement qui poussa les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. »

[viii] Contrairement à ce que stipule Schopenhauer, la vue d’un cadavre ne les rend pas sérieux – elle ne fait que renforcer leur fascination du monde.

[ix] Nietzsche, Humain, trop humain (Au bord de la cascade, § 106).

[x] Nietzsche, Par-delà bien et mal (§ 39).

[xi] Qui a récemment fait l’objet d’un documentaire de Laetitia Carton (Le Grand Bal, 2018).

[xii] Michel Foucault, Surveiller et punir (IV, 2, Illégalismes et délinquances).