C’est avec un certain affairement, la barbiche au vent et l’œil farouche, que Monsieur Charles Pierre Péguy, médaillé de la croix de guerre et immémorial poète du Porche du Mystère de la deuxième vertu, nous a fiévreusement confié, rue de la Sorbonne, quelques feuillets tirés de ses désormais illustres Cahiers de la Quarantaine dédiés à la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement de la République Française. Nous espérons que ces notes éparses interrogeront nos lecteurs en ces temps troublés et tenons à préciser en préambule que le comité de rédaction de notre revue laisse à Monsieur Péguy l’entière responsabilité de ses propos.

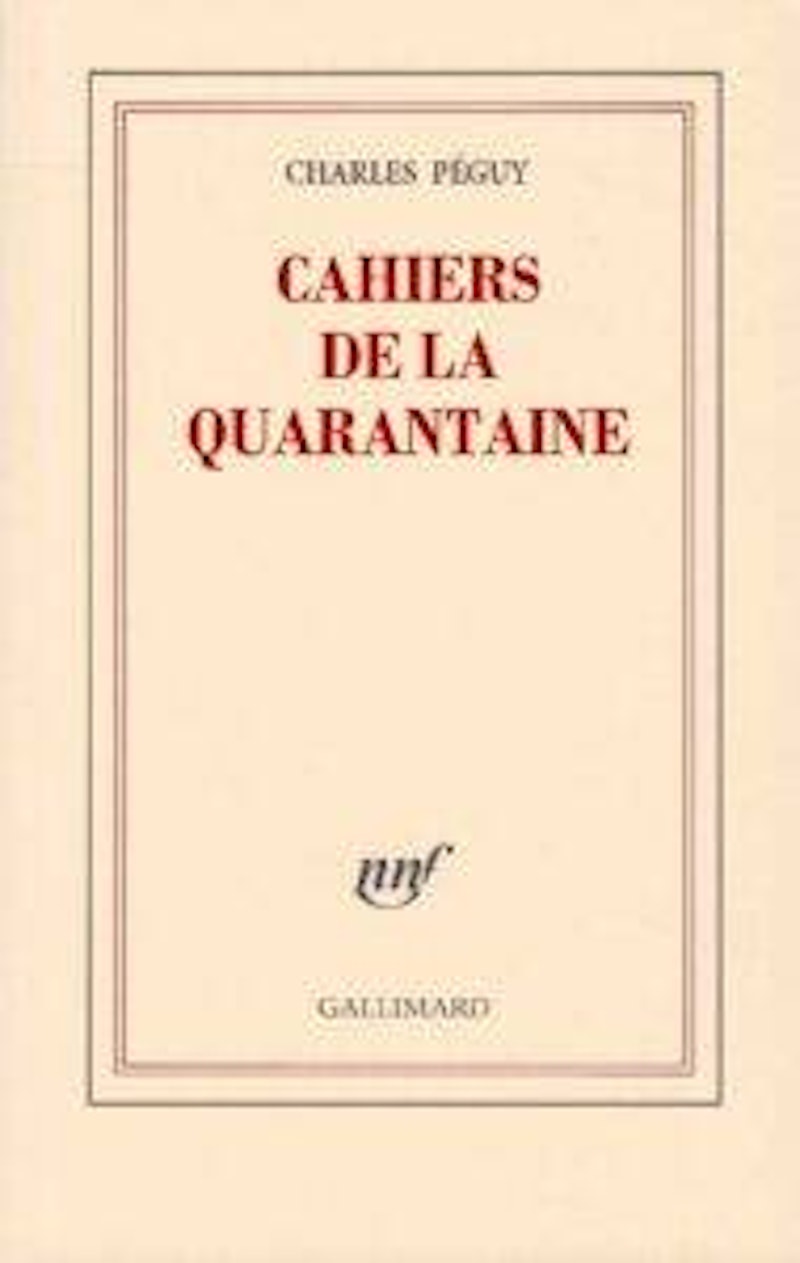

TROISIÈME SUBDIVISION

du

VINGT-DEUXIÈME CARNET

DE LA SIXIÈME SECTION

DE LA TREIZIÈME PARTIE

des

CAHIERS DE LA QUARANTAINE

——————————————————-

Périodique paraissant une fois tous les deux dimanches,

écrit en intention de saint Isidore le Laboureur et de saint Sylvain de Gaza,

et destiné à nos bons lecteurs, à nos dévoués amis et à nos fidèles abonnés

placés sous l’Infiniment Haute invocation de saint Barnabé de Chypre

« Ainsi parle l’Éternel : Ta blessure est grave, Ta plaie est douloureuse. »

Jérémie, 30 : 12

§ I De la situation faite au peuple de France dans le monde moderne devant les aléas de la santé universelle

Je le dis, je le disais et je le dirai encore, je le dirai à nouveau : la plaie sociale, la blessure du peuple de France fut douloureuse. Et chaque jour, alors même que nos gouvernants comptabilisaient les dépenses du peuple de France, le peuple de France comptait ses morts, décomptait ses morts, et chaque jour il considérait le gouffre béant qui se creusait devant lui et dans lequel il enfouissait ses morts. Et il se tournait vers ceux qui nous gouvernent et qui comptabilisaient et il demandait : que devons-nous faire ? Qu’avons-nous fait pour mériter cela ? Et ceux qui nous gouvernent prenaient alors les microphones, prenaient les colonnes de nos journaux quotidiens, captaient, capturaient l’image de nos téléviseurs et parlaient une parole morte et citaient des chiffres inertes et agitaient de bonnes intentions et mentaient en pensées, en paroles, par inaction et par omission.

Je le dis, je le disais et je le dirai encore, je le dirai à nouveau : la presse, la grande presse, fit alors œuvre politique dans l’accomplissement d’un macronisme officieux, deuxième macronisme doublant, dédoublant, redoublant le macronisme officiel ; annexe du macronisme officiel ; elle intervint dans la mise en place, dans l’acceptation des mesures sanitaires et se fit l’agent du silence, de la résignation et de la délation. Elle se fit la complice, l’acolyte de notre triste politique qui nous imposait un triste travail demi révolu, un demi temps de travail, un quart de temps de loisirs pleinement interdits, elle se fit la complice de nos si contemporains gouvernants, gouvernés depuis de nombreuses années déjà par les plus gros impératifs financiers. Et le 6 mars Monsieur Macron sortait du théâtre, et le 12 mars il fermait les écoles, et le 14 les cafés du peuple, et le 17 la France toute entière. Et nous fûmes bientôt interdits de faire nos métiers par ceux qui n’en avaient point.

Mais le peuple de France se mit à ses fenêtres, à ses casseroles, à ses cocottes, à ses marmites, à ses chaudrons, tout entier fondu, soudé, uni et uniforme dans un lourd grondement, dans un sourd grondement, dans un rythme sacré, formant un cortège invisible, tonitruant de poêles, chaudrons tonnant, faitouts sonnants, battants, retentissants, martelant, scandant une marche, une marche de régiment derrière ses persiennes, faisant éclater une fanfare vibrante, trépidante, sonnante comme une charge de régiment, sonnante comme une marmite éternelle, tonnant une chanson de rue, une chanson de peuple de France, je dirai plus : l’éternelle chanson du peuple de France, qui sonna comme un clairon, comme un poêlon, comme un salutaire rappel à l’ordre pour tous ces hommes qui avaient depuis si longtemps désarmé notre système hospitalier.

Comme pour ajouter à l’ignominie de notre drame, M. Macron a trouvé le vassal rêvé, l’inféodé idéal dans la personne de M. Jean Castex (j’invite à cet égard nos lecteurs à se pencher sur la précédente livraison de nos cahiers, De Jean Castex, qui fit grand bruit !) qui, né au cœur de nos ancestrales provinces du Gers, de père instituteur et de mère institutrice, est désormais le plus gouvernemental, le plus installé, le plus ministériel, le plus officiel des représentants officiels du Parti de gouvernement bourgeois et l’un des plus éminents représentants légitimes de la petitesse, de la bassesse et de la vilénie. Ce médiocre maquignon du midi, cet homme dépourvu de tout courage (je dirais, de toute conséquence), a d’ailleurs toujours su, en bon technicien, en bon technocrate, (se) glisser d’un parti à un autre, d’une place à une autre, d’un bon de soupe à un autre, selon les vents variables des urnes, des intrigues, des retournements de veste et des renvois d’ascenseurs.

Et nous demandons, nous, ceci : que faut-il à ces hommes et à ces femmes qui nous imposent, à ces conseillers qui nous conseillent, à ces gouvernants qui nous gouvernent, à ces administrateurs qui nous administrent des remèdes pires que les maux dont nous souffrons, à ces parlementaires qui parlementent, que faut-il faire à ces hommes pour les éveiller, pour les réveiller, pour les sortir de leur torpeur ? Que faut-il faire, que faut-il défaire, pour que ces hommes voient la souffrance du peuple de France, de ce peuple qui depuis le sacre de Reims, depuis la bataille de Poitiers, de ce peuple qui depuis Pépin le Bref, s’est toujours bien tenu, qui s’est toujours tenu fier, qui s’est toujours tenu droit dans la droiture, dans la rectitude, dans la probité et dans la Foi ? Car ce peuple qui ne parlemente pas et qui ne jacasse pas, ce peuple digne qui travaille et qui souffre et qui n’aime pas sa patrie en paroles ou en discours, mais qui aime sa terre instinctivement, organiquement, comme primitivement, et qui la chérit en actes et en vérité, c’est celui-là même, c’est ce même peuple qu’on masque, qu’on bâillonne : c’est ce même peuple qu’on musèle.

« Tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur », dit le Lévitique. Je dis, moi, que tout homme qui a une logorrhée est impur, que tout homme qui discourt et qui pérore et qui palabre, que tout haut administrateur qui pontifie du haut d’un pupitre, que tout haut placé qui bavasse du haut d’une place, que tout fonctionnaire qui jabote du haut d’une fonction que le peuple lui a accordé est impur. Je dis que ces hommes se moquent du monde et du peuple, du peuple des rempailleurs, des instituteurs et des menuisiers, qu’ils se moquent des gens, qu’ils se moquent des petites gens, de ces bonnes gens qui travaillent, et qui œuvrent, et qui construisent et qui ont bâti l’édifice du haut duquel ces hommes se moquent du monde. Un homme qui parle cette langue-là, qui tient ce langage-là, qui maintient ce langage-là devant son peuple, je l’appelle, moi, le dernier des hommes.

C’est là, très premièrement, très primitivement, le péché originel des gouvernants que de mépriser cette plèbe qui a bâti des cathédrales et qui a conquis Austerlitz, de méconnaître ces gueux qui suivirent Jésus-Christ et de leur imposer un couvre-feu qui ne couvre d’aucun feu, un plan de continuité qui ne continue rien, un programme de sauvegarde qui ne sauvegarde point. Nous sommes, paraît-il, en état d’urgence. Il est en effet urgent d’écouter ce peuple qui se tait gravement, dignement, qui se tient honnêtement et dignement, il me paraît urgent de l’entendre. L’urgence me semble être de le respecter. Car le peuple souffre de voir, chaque jour, ces corps déconfinés, ces visages démasqués qui, à chaque instant, lui donnent la leçon et l’exhortent à se masquer, à se confiner et à ne pas inutilement gaspiller sa salive, et à ne pas se réunir hors de l’essentiel.

Toute situation double est une situation fausse. Toute situation double est une situation déloyale. Nous aimerions savoir, nous demandons, nous nous interrogeons : les antiques chansons de nos artisans aux comptoirs de nos troquets, les discussions de nos femmes sur le parvis de nos églises, les gazouillements de nos fils dans les cours de nos écoles sont-ils moins essentiels que les infinis bavardages des farceurs qui nous gouvernent ? Nous ne le croyons pas ! Et nous nous interrogeons encore sur le tri qu’opère le pouvoir lorsqu’il juge essentiel au peuple de se rendre aux urnes alors qu’il interdit aux hommes de se marier devant Dieu ou d’enterrer leurs morts. Déclarons-le sans peur : c’est faire déraisonner la raison que de vouloir nous imposer le respect pour ces êtres dont la carrière entière est fondée sur l’irrespect, pour ces êtres à qui l’irrespect a rapporté des fortunes. Mais ce que je veux ajouter et que l’on ne dit point, ce que je tiens à dire, ce qu’il faut dire, ce que je veux très exactement dire c’est ceci : ces hommes veulent qu’on ne respecte qu’une chose, c’est le système grâce auquel leur irrespect est quotidiennement récompensé.

§ II – Note sur M. Macron et la philosophie macronienne

Nous avons vu, nous avons lu, nous avons entendu pendant des jours, des semaines et des mois, pendant toute la durée de cette crise, cet incessant appel, cet incessant rappel, cette exhortation permanente, cette exhortation persistante, cette incessante exhortation ex cathedra à la responsabilité du citoyen émanant des plus éminents représentants de ce césarisme en veston qui caractérise la forme moderne de notre moderne politique. Mais qui sont ces gens de ministères, qui sont ces agents de l’État qui, sans justice et sans justesse, nous enjoignent, à chaque instant, à la responsabilité ? Sont-ils, eux, responsables ? Agissent-ils en responsabilité, ces gestionnaires qui ont détruit sciemment, qui ont détruit consciemment, qui ont détruit consciencieusement, qui ont détruit en conscience cent mille lits en vingt ans dans les hôpitaux de France ? Ces administrateurs qui ont isolé notre vieillesse et qui ont refusé à des mourants d’embrasser leurs enfants avant le trépas sont-ils, eux aussi, responsables ? Ces hauts fonctionnaires qui fonctionnent si mal ont appelé à la responsabilité du peuple, à la responsabilité dans le peuple mais qui, je le demande, qui a poursuivi cette grave erreur, cette faute proprement impardonnable, de continuer à supprimer des lits du printemps à l’hiver et d’exiger de l’Hôpital un milliard d’économie ?

Il fut un temps, pas si lointain, où certains de ces hommes se faisaient une certaine idée de la France, où quelques hommes faisaient la France, la grande France, la France dans l’Europe et la France dans le Monde et où d’autres faisaient la modeste France, la douce France, le petit pays, le pays paysan ; où certains s’élevaient fièrement, superbement, courageusement, par et pour la France, à la face du Monde, devant le Monde et où d’autres se penchaient, humblement, modestement, devant la France véritable, devant la France réelle de nos campagnes et de nos cours d’écoles. Certains étaient de grands politiques (ils n’étaient pas encore devenus, alors, ce que nous appelons tristement de nos jours des politiciens), d’autres étaient de non moins grands professeurs, des instituteurs, ils étaient les maitres de petites écoles, ils élevaient, chaque jour, chaque année, avec patience, avec abnégation, de petits êtres afin d’en faire de grands français, afin d’en faire de grands citoyens. Je connais, je pourrais citer, moi seul, moi tout petit, cent de ces hommes qui vous raconteront, dans un prochain cahier peut-être, ce que c’était alors que la France, ce que fut notre patrie. Il faut se rappeler, il faut se souvenir ce que c’était que les élites, du temps qu’il y avait encore des élites. Il fut un temps, une époque, pas si lointaine, où ces hommes, ces deux classes d’hommes toutes entières faisaient la France entière : ces hommes ne font désormais plus que des carrières, ils ne cherchent désormais plus que de (bonnes) situations. L’École normale supérieure, que j’ai bien connue (et qui fera peut-être l’objet d’un prochain cahier), regorge de ces modernes individus qui ne songent désormais qu’à faire carrière et qui ont renoncé à faire la France. Ils veulent ordinairement, et de tout cœur, faire leur chemin dans le Parti Intellectuel : dans le Supérieur (qui est souvent si primaire, si proprement primitif, et n’a de supérieur que le nom), dans la grande presse (qui est si littéralement infime) ou dans la politique, et s’ils n’ont pas perdu de vue leurs intérêts, s’ils n’ont pas perdu de vue le confrère ou l’électeur, on peut du moins affirmer qu’ils ont perdu de vue la France, qu’ils ont perdu leur Patrie pour ne former plus qu’un gouvernement de théâtreux, de perpétuels candidats, de parlementaires de langues et de plumes. J’aimerais ici que nos abonnés se représentent cette vérité terrible : les représentants ne représentent plus les représentés.

§ III – Notre Vieillesse

Lors de ces mois de désordre nous avons été gravement trompés et, plus grave peut-être encore, nous avons été méprisés mais nous fûmes également coupables. Nous avons lâchement laissé, nous avons lâchement permis, nous avons lâchement admis et toléré l’enfermement de nos ainés, de nos anciens, de nos aïeux dans des chambres, dans les cellules de tout modernes hospices, dans lesquels ils ont perdu la raison. Nous avons déraisonnablement ôté la raison à notre vieillesse qui est notre passé, qui est notre mémoire. Nous savions pourtant, nous avions toujours cru, nous avions toujours su qu’il n’était d’homme que de mémoire et nous avons laissé aller, et nous avons laissé faire. Qu’un homme de quatre-vingt-quinze ans se trouve réduit à une turne de vingt mètres carrés pendant des semaines, pendant des mois, sans permission d’en sortir ne nous a point indigné. Qu’un homme de quatre-vingt-quinze ans soit privé de paroles, soit privé de la Parole, privé de visites, soit privé des derniers plaisirs de son existence et des derniers respects dû au nombre de ses années, cela ne nous a point paru révoltant. Qu’on ôte à cet homme ses dernières joies nous a semblé raisonnable. Cela nous a paru régulier. Que ce presque centenaire, que cette figure séculaire, que cette figure tutélaire, soit infantilisée à chaque instant, à chaque moment de ses dernières heures, que chaque acte de sa vie soit scruté, tracé, fiché, suspect ne nous a point stupéfait. Qu’un homme laissant après lui deux ou trois générations soit dégradé au rang de mineur, nous l’avons accepté car nous avons prétendu, car nous avons voulu croire, que cela était acceptable. Voilà exactement, voilà précisément ce à quoi nous avons condescendu, ce à quoi nous sommes descendus. Notre ami Julien Benda abondait en ce sens lorsqu’il écrivait, ici-même, dans nos cahiers, que la sacro-sainte « acceptabilité sociale » n’était point offusquée, n’était point trahie alors que nous abandonnions ces vieillards à leur (mauvais) sort.

Il est désormais temps de conclure. Il est désormais temps pour nous de tirer nos conclusions. Nous avons le droit de nous défier, de nous méfier de cette organisation politique perverse, inverse, qui détourne, qui déborde, qui dépasse le cadre de ses attributions. Nous avons le droit, nous avons le devoir de nous occuper de la petitesse de ces hommes qui se trompent, qui nous trompent, et qui ont ruiné la grandeur de la France. Nous avons le devoir de ruiner leurs ruines. Et, pour cela, nous ne demanderons pas à ces messieurs la permission de nous passer de leur permission. Il s’agit de ne pas laisser écraser ce pays, de ne pas laisser écraser ce peuple sous la basse tyrannie d’un gouvernement temporel. Plus cette crise se finit, plus il est évident qu’elle ne finira jamais. Nous avons espéré, nous avons souhaité, nous avons rêvé d’une fin achevée, d’une fin finie, constatée, attestée, officielle mais nous ne connaissons qu’un finissement, qu’un lent finissement, que le finissement interminable d’une maladie qui n’est point tout à fait finie et qui ne le sera jamais tout à fait.

Voilà précisément ce que j’ai essayé non point seulement d’expliquer, mais de présenter à nos amis, à nos lecteurs et à nos abonnés ; il s’agit dorénavant de faire face à deux maladies mortelles, à deux virus : le covid-19 et le monde moderne !